工数管理を適切に行うことで、プロジェクトのスムーズな進行、利益の最大化やリソースの有効活用といったメリットが得られます。しかし、「工数管理の具体的なメリットがわからない」「何から始めれば良いか分からない」と悩む企業担当者も多いのではないでしょうか。

この記事では、工数管理を行うメリットやよくある課題、具体的な実施方法をわかりやすく解説します。さらに、工数管理をシンプルかつ効率的に進めるのに役立つツール「Backlog」についても詳しく紹介しますので、ぜひご覧ください。

目次

工数管理とは

工数管理とは、プロジェクトの作業量や人数、時間を把握し、効率的に管理する取り組みです。工数とは、特定の作業を完了させるために必要な作業量のことを指し、「人数×時間」で算出します。具体的には以下の単位が使われます。

- 「人時(にんじ)」:1人が1時間作業した際の作業量

- 「人日(にんにち)」:1人が1日作業した際の作業量

- 「人月(にんげつ)」:1人が1ヶ月作業した際の作業量

工数管理を実施することで、作業時間や人数の配分が明確になり、プロジェクトの進捗管理や人件費の正確な把握が可能です。さらに、記録した工数の分析により、将来のプロジェクトでの工数見積もりの精度が向上し、無駄なコストや遅延のリスクを抑えることにもつながります。

工数・勤務時間の違い

工数と勤務時間は似ていますが、目的や対象が異なります。

工数とは、特定のプロジェクトやタスクの完了に実際にかかった作業時間のことで、プロジェクトのコスト計算や効率的なリソース配分に活用されます。一方、勤務時間は会社の就業規則に基づいて定められた労働時間のことで、主に給与計算や労務管理の基準として使われます。

このように、工数は実作業にフォーカスした管理であり、勤務時間とは目的が異なっているのです。

工数管理とプロジェクト管理の違い

工数管理とプロジェクト管理は、対象範囲や目的が異なります。

プロジェクト管理は、プロジェクト全体の目標達成を目的に、進行状況の把握やスケジュール、品質、予算などを幅広く管理する取り組みです。一方、工数管理はプロジェクト管理の一部であり、作業時間や人員などのリソース配分を管理するものです。

つまり、プロジェクト管理がプロジェクト全体の成功に責任を持つのに対し、工数管理は現場の作業を効率化し、リソースの無駄を省く役割を担っています。

工数管理の目的・メリット

工数管理を適切に実施することで、プロジェクトを計画的かつ効率的に進められます。具体的には、以下のようなメリットがあります。

- 利益を正確に算出できる

- 進捗管理の精度を高められる

- 工数見積もりの精度を高められる

- プロジェクトを円滑に推進できる

それぞれの内容を解説します。

利益を正確に算出できる

工数管理を適切に実施すると、人件費を含めたプロジェクトの原価が明確になり、正確な利益の算出が可能になります。もし人件費の管理が曖昧だと、「人員コストが想定より膨らんでいた」といった問題に気づけず、利益の見込み違いが発生してしまいます。

具体的な作業時間や使用リソースを詳細に記録すれば、費用超過が起きているタスクを早期に発見できます。これにより、速やかなリソース再配分や作業の見直しが可能になり、結果としてプロジェクト全体の収益性向上につながります。

進捗管理の精度を高められる

工数管理により、プロジェクトの進捗状況を具体的な数字で把握できるため、進捗管理の精度が向上します。各タスクの実績工数を計画時の見積もりと比較することで、「予定通り進んでいるか」「どこに遅れが生じているか」を明確に把握可能です。

例えば、「3人で5日間(15人日)」と予定していたタスクが、「3人で7日間(21人日)」かかった場合、その差から遅延箇所を早期に特定できます。遅れが生じた原因を素早く分析し、リソース調整などの対策を行うことで、プロジェクトの円滑な進行につながります。

工数見積もりの精度を高められる

工数管理を徹底し、過去のプロジェクトで実際にかかった作業時間や人員データを蓄積・分析すれば、将来の工数見積もりに役立てられます。

過去のデータを参考に見積もりを行うことで、リソース配分の精度が上がり、プロジェクトの遅延やコスト超過のリスクを軽減できます。

プロジェクトを円滑に推進できる

工数管理を実施することで、各タスクにどの程度の時間がかかるかを可視化できます。これにより、チームメンバーは作業の優先順位を明確にし、効率的に業務を進めることが可能です。

また、適切に工数を管理することで、タスクごとの時間に余裕を持たせ、遅延が発生した場合の影響を軽減できます。たとえば、重要なマイルストーンの前にバッファ期間を設定しておけば、想定外のトラブルが発生してもスケジュール全体に大きな影響を与えずに対応できるでしょう。

工数管理の具体的な手法

工数管理を効果的に進めるためには、適切な手法を取り入れることが重要です。プロジェクトの規模や内容によって、最適な手法を選択することで、管理の精度をより高められます。

工数管理でよく用いられる代表的な手法は、以下の3つです。

- WBS

- PERT

- クリティカルパス法

手法ごとの特徴を解説します。

WBS

WBS(Work Breakdown Structure)とは、プロジェクト全体を細かい作業単位(タスク)に分解し、それぞれの作業量や担当を明確にする手法です。タスクを細分化することで、必要な工数や作業範囲を具体的に把握でき、見積もりや進捗管理の精度が向上します。

例えば、システム開発プロジェクトであれば、「要件定義」「設計」「実装」「テスト」「納品」といった大きな工程を、さらに細かな作業に分解します。これにより、タスクごとの作業量や責任者が明確になり、進捗状況の管理がしやすくなります。

タスク単位で工数が可視化されるため、どの作業にどれだけの時間や人員を割り当てるべきかが明確になります。その結果、プロジェクト全体でリソースの無駄を防ぎ、効率的に管理できるようになるのです。

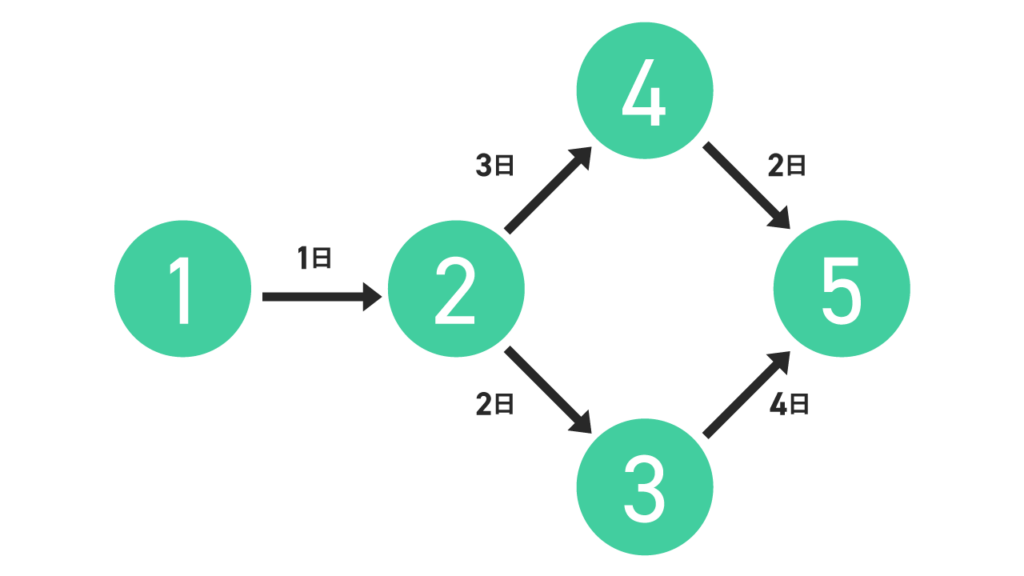

PERT

PERT(Program Evaluation and Review Technique)とは、プロジェクトの各タスクの前後関係を明確にし、最適なスケジュールを作成する手法です。特に「タスクの所要時間」を正確に見積もるために使われます。

PERTでは、各タスクの時間見積もりを「楽観的」「最も可能性が高い」「悲観的」の3つのパターンで算出します。

- 楽観的見積もり:最も順調に進んだ場合の最短時間

- 最も可能性が高い見積もり:通常の条件下で予測される現実的な時間

- 「悲観的」見積もり:問題が起きた場合に想定される最長時間

この3つを考慮することで、タスクの実際の完了時間をより現実的に予測できます。さらにタスク間の前後関係や依存関係を視覚化することで、どのタスクの遅れがプロジェクト全体に影響を及ぼすのかを把握しやすくなり、スケジュール遅延などのリスク管理にも有効です。

クリティカルパス法

クリティカルパス法とは、プロジェクトを期限通りに完了させるために、「最も日数がかかり、遅延すると全体に影響が出る重要な作業経路(クリティカルパス)」を特定して管理する手法です。

プロジェクト内のタスク同士の関係性を整理し、「どのタスクが遅れると全体が遅延するか」を明確にするため、優先順位をつけたリソース配分が可能になります。特に重要なタスクに人員や時間を集中させることで、プロジェクト全体の遅延リスクを軽減できる点が特徴です。

工数管理を実施する流れ

ここでは、工数管理を実施する流れを解説します。

- プロジェクト内のタスクを洗い出す

- タスクの工数を見積もる

- プロジェクトのスケジュールを作成する

- 実際に費やした工数を記録する

- 工数の予実を確認する

それぞれの作業をどのように進めるのか、順番に解説しましょう。

プロジェクト内のタスクを洗い出す

まず、プロジェクトに必要なタスクを洗い出しましょう。タスクを漏れなく洗い出すことで、正確な工数見積もりが可能になります。

このとき、タスクの粒度は具体的な作業内容が明確にわかる程度まで細かくするのがポイントです。具体的な作業内容が見える粒度までタスクを細分化すれば、進捗状況の把握や担当者の割り当てが容易になります。また、各タスクの責任が明確になり、管理の精度も向上します。

プロジェクトの規模や内容に応じて、適切な細かさでタスクを整理しましょう。

タスクの工数を見積もる

次に、洗い出した各タスクに必要な工数を具体的に見積もります。工数見積もりが正確であるほど、スケジュールやリソース配分の精度が高まり、プロジェクトが計画通りに進行しやすくなります。

工数を正確に見積もるためには、以下のポイントを考慮することが大切です。

- 過去に実施したプロジェクトのデータ

- タスクの難易度や作業量

- チームメンバーのスキルや経験

これらの要素を踏まえ、精度の高い工数見積もりを目指しましょう。

プロジェクトのスケジュールを作成する

工数が明確になったら、次にプロジェクトの全体スケジュールを作成します。適切なスケジュールを作成することで、タスクの期限や作業順序、担当者が明確になり、計画と実際の進捗のズレを細かく把握できるようになります。

スケジュール作成時は、以下のポイントを意識しましょう。

- タスク間の依存関係を整理し、作業順序を明確にする(例:設計完了後に開発を開始)

- プロジェクトに大きな影響を与える重要タスク(クリティカルパス)を特定する

- 各タスクに適切な担当者を割り当てる

実際に費やした工数を記録する

プロジェクトが始まったら、実際にかかった作業時間を記録します。実際の工数を正確に記録することで、計画時に見積もった工数とのズレが明確になり、問題の早期発見につながります。

工数記録の精度を高めるためには、次のポイントを意識するとよいでしょう。

- 作業終了後すぐに工数を記録する

- 毎日記録する習慣をつける

- チームメンバー全員が統一されたフォーマットで記録する

上記のポイントを実践することで、実績データが正確に蓄積され、計画とのズレを素早く特定できるようになります。

工数の予実を確認する

工数管理では、予定した工数と実際にかかった工数(予実)の差を定期的に確認することが重要です。これにより計画と実績のズレを早期に発見し、迅速な対策を打つことができます。

例えば、あるタスクで想定以上の工数がかかった場合、リソースを追加するか、スケジュールを再調整する必要があります。遅延の原因を明確に分析し、適切な対策を取れば、プロジェクト全体の進行を安定させられるでしょう。

工数管理でよくある課題

工数管理を適切に実施しないと、かえって担当者の負担が増えてしまい、業務効率の低下につながる恐れがあります。工数管理を実施する際によくある課題が以下の3つです。

- 必要な工数を把握しにくい

- 工数を入力する手間が生じる

- 正確性を担保しにくい

それぞれ詳しく見ていきましょう。

必要な工数を把握しにくい

工数管理では、新規プロジェクトや経験のないタスクの工数を正確に見積もるのが難しい場合があります。経験が少ないと見積もりに誤差が生じやすく、想定以上の時間やリソースを費やしてしまうこともあります。

見積もり精度を高めるためには、次のような方法が有効です。

- 過去の類似プロジェクトのデータを参考にする

- タスクを細分化して見積もる

- クリティカルパス(遅延が許されないタスク)を明確にする

- 複数の担当者で見積もり内容をレビューし、客観性を高める

日頃からデータを蓄積・活用する環境を整えることで、工数見積もりの精度が向上し、プロジェクトの成功率を高めることができます。

工数を入力する手間が生じる

工数管理では日々の作業時間を細かく記録する必要があり、作業者の負担が増えるケースがあります。特に複数の業務を並行して行っている場合は、記入漏れや精度の低下が起こりやすくなります。

こうした負担を軽減するには、入力が簡単で、いつでもどこでも記録できるツールを活用すると効果的です。例えばスマートフォン対応のクラウド型ツールであれば、移動中や外出先でも簡単に記録できるため、工数入力の手間や記入漏れを減らすことができます。

正確性を担保しにくい

工数管理では、作業終了後にまとめて工数を記録すると、実際にかかった時間とのズレが発生しやすくなります。複数のプロジェクトやタスクを並行して進めていると、記録漏れや誤った配分が起こりやすいためです。

こうしたズレを防ぐには、作業が終わった直後に工数を記録したり、タイムトラッキング機能があるツールを活用したりするのが効果的です。また、会議やメール対応など複数プロジェクトに関わる作業は記録ルールを明確化すると、正確性が高まります。

工数管理でBacklogがおすすめの理由

工数管理を効率的に実施するには、使いやすいツールを活用するのが効果的です。Backlogはプロジェクトやタスク管理に特化したツールで、多くの企業で工数管理に導入されています。

Backlogが工数管理におすすめの理由は、以下の6つです。

- 直感的に操作できる

- 効率的な作業ができる

- プロジェクト全体の進捗を一目で確認できる

- 課題を細かく管理できる

- モバイルアプリ版で外出先・移動中でも利用できる

- データを記録・蓄積できる

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

直感的に操作できる

Backlogはシンプルで直感的なユーザーインターフェースを採用しており、初めて工数管理ツールを利用するメンバーでも簡単に操作できます。工数の入力や集計も手軽にできるため、メンバーの記録作業の負担を軽減し、正確な工数管理につながります。

また、導入時のトレーニングもほとんど必要なく、チーム全体でスムーズに工数管理を始められるのも特徴です。

効率的な作業ができる

Backlogでは、課題ごとの作業時間も簡単な入力だけで記録可能です。これにより工数入力の手間が軽減され、作業漏れや管理ミスを防げます。

結果として、チーム全体の業務効率が高まり、メンバーの負担軽減にもつながります。

プロジェクト全体の進捗を一目で確認できる

Backlogのガントチャートを使えば、プロジェクト全体のタスクやスケジュールを視覚的に把握できます。各タスクの進捗状況や依存関係が一目で分かるため、遅れや問題箇所にも素早く対処可能です。

また、チーム全員が最新の進捗情報をリアルタイムで共有できるため、作業の優先順位や役割分担が明確になり、意思統一や連携の強化につながります。

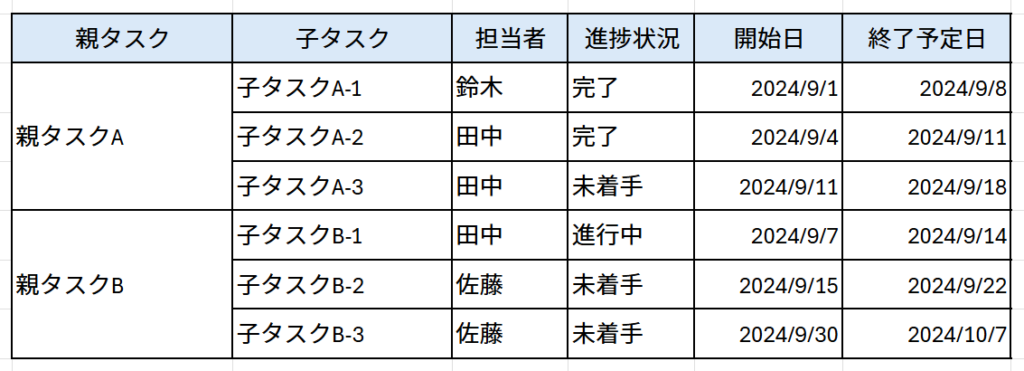

課題を細かく管理できる

Backlogでは、ひとつの課題を複数の子課題に細分化できるため、作業ごとの進捗状況や担当者を明確に管理できます。課題を細かく区切ることで、遅延や問題の発生箇所がすぐに特定できるため、プロジェクトの進行を阻害する要因があっても、早期に対処可能です。

また、問題が生じた際も、迅速なリソース再配分や作業計画の調整を行えるため、プロジェクト全体への影響を最小限に抑え、計画通りに進めやすくなります。

モバイルアプリ版で外出先・移動中でも利用できる

Backlogはモバイルアプリにも対応しており、外出先や移動中でも簡単に工数管理ができます。外出やリモートワークが多い場合でも、スマートフォンからタスクの更新や工数入力、進捗報告が手軽に行えるため、情報共有の遅れや漏れを防止可能です。

さらに、移動中や会議の合間などのスキマ時間を有効活用できるため、工数管理の手間が減り、チーム全体の業務効率も向上します。

データを記録・蓄積できる

Backlogでは、各タスクの実作業時間を手軽に記録し、過去データとして蓄積できます。過去のデータを活用して工数見積もりを行えば、次回以降のプロジェクト計画の精度を高めることが可能です。

また、Wiki機能で業務マニュアルや議事録を整理しておけば、次回以降のプロジェクトで蓄積したナレッジを活かすことができます。

Backlogで工数管理を効率的に実施しよう

工数管理を適切に実施すれば、プロジェクトの進行や利益計算の精度を高められます。しかし実際には、「入力作業が負担になり、続かない」「工数データが不正確で役立たない」など、多くの企業が工数管理に課題を抱えています。

こうした課題を解決するには、手軽に使えて精度も担保できるツールの導入が不可欠です。そこでおすすめなのがプロジェクト管理ツールの『Backlog』です。

Backlogは直感的な操作性により、工数入力の負担を最小限に抑えつつ、正確な情報をリアルタイムで記録できます。また、ガントチャートやモバイルアプリなど、進捗状況を常に可視化する機能が充実しているため、プロジェクトの遅延や問題箇所を迅速に把握・解決できます。

<基本的な機能の一覧表>

| 機能 | 特徴 |

| ガントチャート | 各タスクやプロジェクト全体の進捗を可視化。ドラッグ&ドロップで簡単にスケジュールを調整。 |

| ボード | プロジェクト内の課題の進捗を一覧で表示。ドラッグ&ドロップでタスクの進捗を素早く更新。 |

| ファイル共有 | プロジェクトごとのファイルを一元管理。関連する課題ページやWikiにリンクを設置することで、簡単にアクセスできる。 |

| ドキュメント機能 | リアルタイムの同時編集とリッチテキスト対応で、議事録やマニュアルの作成・共有を効率化。自動保存・変更履歴・階層管理も可能。 |

| Wiki | 議事録や業務フローなど、プロジェクトに関するナレッジを集約。メンバーが自由に追加・編集可能。 |

| バーンダウンチャート | プロジェクトの進捗をマイルストーンごとにグラフで表示。タスクの遅延を瞬時に把握。 |

| 親子課題 | 依存関係にあるタスクを親子課題としてまとめて管理。 |

| 課題ごとのコメント | タスクごとに円滑なコミュニケーションを促進。 |

| お知らせ機能 | プロジェクトに関する更新情報をメンバーに通知。 |

| モバイルアプリ | スマートフォンからタスク管理が可能。プロジェクトの進捗確認のほか、コメント返信やWikiにも対応。 |

Backlogを体験していただくために、30日間の無料トライアル期間を設けています。こちらをお試しいただくことで、実際にBacklogを操作した上で導入をご検討いただけます。

さらに、Backlogの特長や機能、料金プラン、実際の業務改善事例を網羅した資料をご用意しました。以下のリンクから資料をダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。