「日々の仕事に追われ、やるべきことを忘れてしまう」「タスクが多すぎて何から手をつければいいのかわからない」と感じた経験はありませんか。

GTDは、頭の中にあるタスクをすべて外に出し、体系的に整理して確実に実行するためのタスク管理手法です。GTDを取り入れればストレスフリーな状態を維持でき、個人の業務効率化はもちろん、チーム全体の生産性向上にも役立ちます。

本記事では、GTDの基本的な考え方から5つの実践ステップまで詳しく解説します。タスクを網羅的に可視化して整理できるツール「Backlog」の活用法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

参考:Backlog|チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツール

目次

GTD式タスク管理とは

GTD(Getting Things Done)とは、頭の中にある「やるべきこと」をすべて書き出し、体系的に整理することでタスクを管理する手法です。アメリカの経営コンサルタントであるデビッド・アレン氏によって提唱されました。

この手法の根底には、「頭はアイデアを出す場所であり、記憶しておく場所ではない」という考え方があります。やるべきことを脳内に溜め込むと、無意識に「忘れてはいけない」というプレッシャーがかかり、集中力の妨げになります。

GTDでは単にリストを作るのではなく、書き出したタスクを定められた手順で分類・整理する「プロセス」を重視します。これにより、やるべきことの抜け漏れを防ぎ、精神的な負担を軽減できるのです。

GTDと他のタスク管理の違い

GTDは他のタスク管理方法と異なり「頭の中の情報をすべて外に出す」ことを徹底しているのが特徴です。一般的なタスク管理との違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | GTD式タスク管理 | 一般的なタスク管理(ToDoリストや優先順位付け型の管理法) |

| タスクの扱い方 | ・頭の中の全タスクを外部に洗い出して可視化 ・5ステップで体系的に処理する |

・単純にタスクを優先順位で並べる ・その場で思いついたタスクを都度リスト化することが多い |

| ストレス管理 | ・タスクを「把握」して外部化することで頭を空にし、気がかりを減らす | ・頭の中にタスクが残りやすく、忘れないように意識し続ける負担が大きい |

| レビュー (進捗管理) |

・定期的な「更新」を前提に、タスクリストを最新化して信頼性を保つ | ・書きっぱなしで進捗が古くなることがある |

| 向いているタスク | ・プロジェクト単位の大きな業務 ・タスクが多岐に渡る業務 |

・日次のToDo ・単発的で緊急度が高い小タスク |

ToDoリストや優先順位付け型の管理法では「やること」を並べるだけで管理しますが、GTDでは5つのプロセスを通じて、タスクの流れを体系的に管理します。

段階的な処理を経て実行する仕組みを重視しており、状況に応じて実行可能な行動計画を生み出せる点が強みです。

GTDを活用できる場面

GTDは、仕事からプライベートまで、頭の中に複数の「気になること」が浮かんでいるあらゆる場面で活用できます。特に、役割や状況が異なるタスクが混在し、何から手をつけるべきか混乱しがちなシーンで効果を発揮します。

【活用できる場面例】

・「メール対応」や「会議の準備」など細かい業務の整理

・複数案件を抱えるチームでのタスク可視化

・フリーランスや副業ワーカーの自己管理

・買い物や旅行計画などプライベートの一元管理

日々の業務が複雑化し、優先順位の判断が難しいと感じる人にとって、GTDは非常に有効な選択肢となるでしょう。

GTD式タスク管理のメリット

GTDは、あらゆるタスクを5つのプロセスに沿って処理するタスク管理手法です。具体的には以下のようなメリットがあり、思考をクリアに保つことで今やるべき行動に集中できるようになります。

・ストレスフリーな状態を保てる

・チームにも個人にも応用できる

・生産性の向上につながる

本章では、GTD式タスク管理のメリットを詳しく解説します。

ストレスフリーな状態を保てる

GTDがもたらす最大のメリットは、精神的な負担を減らし、ストレスフリーな状態を保てることです。

私たちは日々、「あれもこれもやらなければ」という無数のタスクを頭の中で無意識に記憶しようとしており、これがストレスの原因になっています。GTDでは、これらの気になることをすべて外部に書き出します。これにより、脳を「覚えておく」という負担から解放し、心配や不安を軽減できるのです。

さらに、書き出したリストを定期的に見直すプロセスも重要です。リストを常に最新の状態に保つことで、「ここを見ればすべて把握できる」という安心感が生まれます。これにより、目の前の業務へ完全に集中できる環境を整えられるのです。

個人にもチームにも応用できる

GTDは個人のタスク管理手法として知られていますが、その効果はチームに応用することも可能です。

まず、メンバーそれぞれが頭の中にある業務をタスク管理ツールなどにすべて書き出し、チーム全体で共有します。そして、集約された情報をチームで定期的に見直し、話し合いながら整理することで、チーム全体のタスクを常に最新かつ最適な状態に保てるのです。

このプロセスにより、個人の記憶に頼った「隠れタスク」がなくなり、誰が何を担当しているかが常に明確になります。その結果、抜け漏れや作業の重複を防止し、スムーズなチームワークを実現します。

生産性の向上につながる

GTDの実践は、業務の生産性を大きく向上させます。その理由は、タスクを「考える・整理する時間」と「実行する時間」を明確に分離させる仕組みにあります。

多くの人は、いざ仕事を始めようという段階で「まず何から手をつけるべきか」「あの資料はどこにあったか」と考え始め、行動が止まってしまいがちです。これが生産性を下げる大きな原因です。

一方、GTDでは、あらかじめ整理された「次にやるべきこと」のリストに従って、迷わずに行動を開始できます。判断や検索に費やしていた時間を、純粋な「実行」の時間に充てられるため、作業の密度とスピードが向上するのです。

GTDは、このような日々の小さな時間ロスを根本から解消することで、総合的な生産性を向上させます。

【やり方】GTD式タスク管理を実践する5ステップ

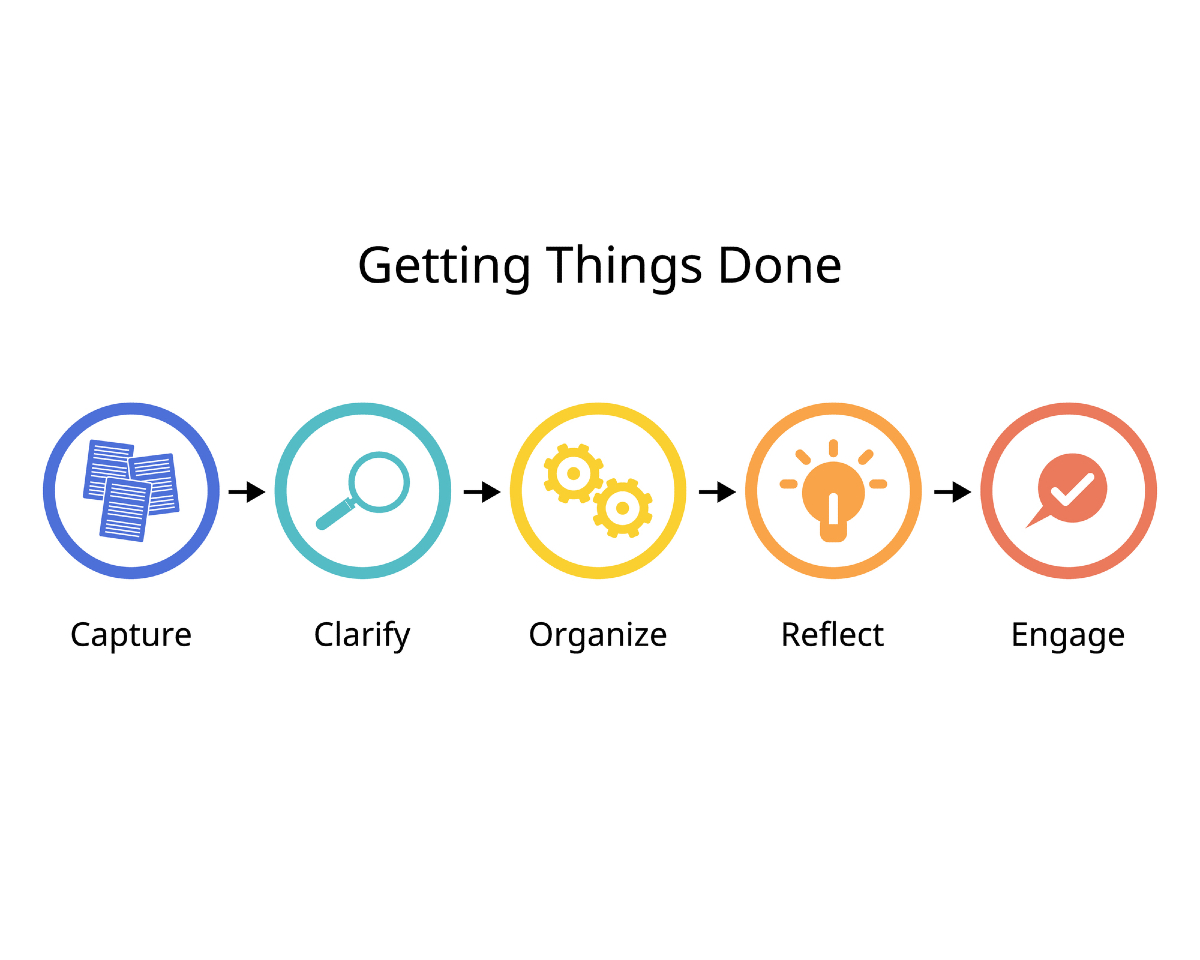

GTD式タスク管理では、以下5つのステップでタスクを整理し、確実に実行できる仕組みを作ります。

1.把握する(Capture)|タスクの可視化

2.見極める(Clarify)|緊急度と重要度でタスクを分類

3.整理する(Organize)|優先順位の決定

4.更新する(Reflect)|処理済み・未処理のタスクの見直し

5.実行する(Engage)|タスクの実行

このプロセスを習慣化すれば、頭の中をクリアに保ち、日常業務を効率的に進められるようになります。本章では、仕事が捗るGTDの5ステップを見ていきましょう。

1.把握する(Capture)|タスクの可視化

最初のステップとなる「把握(Capture)」は、頭の中にあるすべてのタスクやアイデアを外部に書き出して可視化する作業です。

頭の中にある未処理の情報はストレスの原因となります。思いついたことは漏れなく紙やツールに書き出しましょう。資料作成や買い物リストなど、仕事・私生活を問わず「やるべきこと」を見える化することが重要です。

把握のステップを徹底することで、後の分類や整理がスムーズになり、行動計画を迷わず立てられるようになります。

2.見極める(Clarify)|緊急度と重要度でタスクを分類

「見極める(Clarify)」は、「把握」したタスクを分析し、実行可能なアクションに分解するステップです。この段階で、各タスクが今すぐ対応すべきものか、それとも後回しでよいのかを判断します。

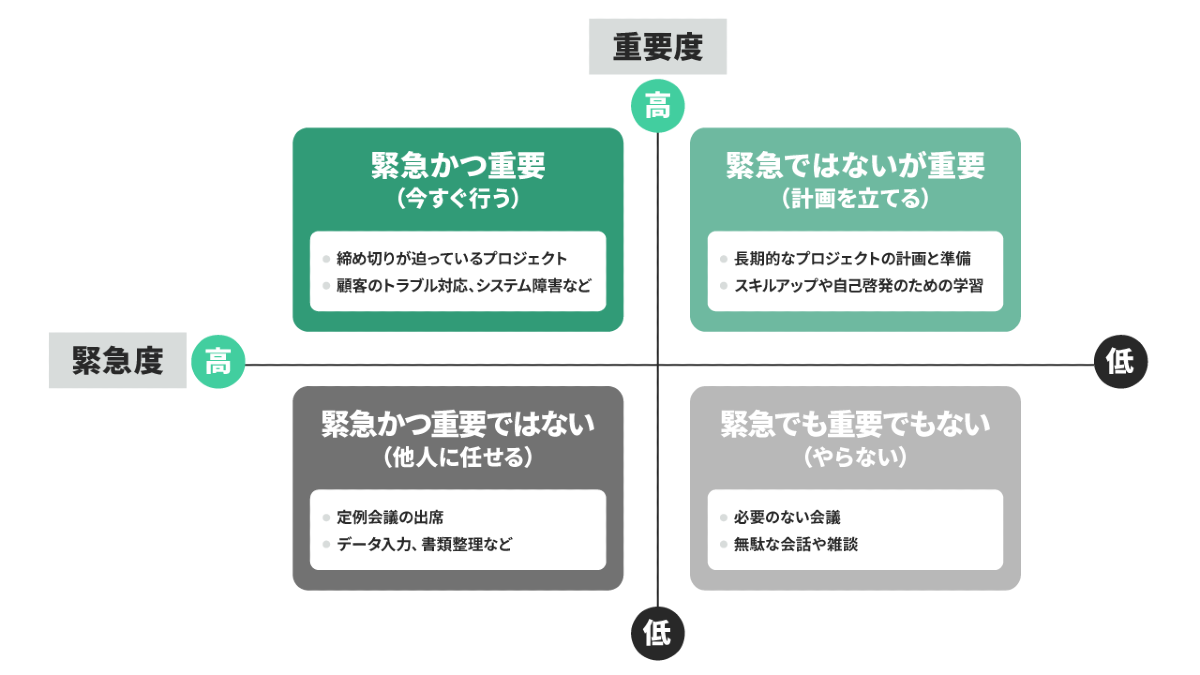

その際に役立つのが、タスクを「緊急度」と「重要度」の2軸で分類する「アイゼンハワーマトリクス」という考え方です。アイゼンハワーマトリクスでは、タスクを以下の4つの領域に分類します。

第1領域:緊急かつ重要

「締切が迫るプロジェクト」や「顧客のトラブル対応」など、すぐに行うべきタスクです。

第2領域:緊急ではないが重要

「長期的な計画」や「スキルアップのための学習」など、将来のために計画を立てて取り組むべきタスクが該当します。

第3領域:緊急だが重要ではない

「定例会議への出席」や「データ入力」など、可能であれば他人に任せることを検討すべきタスクです。

第4領域:緊急でも重要でもない

「不要な会議」や「無駄な雑談」など、やらないと決めるべきタスクです。

このようにタスクの性質を分類することで、常に「今、本当にやるべきこと」に集中できるようになり、計画的なスケジュールを組むことが可能になります。

3.整理する(Organize)|優先順位の決定

「整理(Organize)」は、分類したタスクの優先順位をつけ、どの順番で着手するかの計画を立てるステップです。

タスク管理ツールやカレンダーツールなどを利用して、どのタスクをいつやるかを明確にしましょう。

あらかじめ「いつ、何をやるか」を大まかに計画しておくことで、いざ実行する段階になったときに「次は何をしよう?」と迷う時間がなくなります。その結果、スムーズに作業へ取り組めるようになるのです。

4.更新する(Reflect)|処理済み・未処理のタスクの見直し

「更新(Reflect)」は、タスクリストを定期的に見直し、処理済みや未処理のタスクを整理する作業です。完了したタスクを削除するだけでなく、タスクを新たに追加し、分類・整理し直していきます。

タスクは時間の経過とともに状況が変わるため、放置すると優先順位がズレたり、不要なタスクが残ったりする可能性があります。タスク管理システムを常に信頼できる状態に保つためにも、週1回を目安に見直しを習慣化することが大切です。

更新作業を習慣化しておけば、タスクの偏りや滞留が改善され、変化に柔軟に対応できる環境が整うでしょう。

5.実行する(Engage)|タスクの実行

「実行(Engage)」は、整理されたタスクリストをもとに、優先順位に従って具体的な行動を起こすステップです。この段階では、計画したタスクに集中し、効率的に処理することが求められます。

実行するタスクを選ぶときは、現在の状況を考慮するのがポイントです。時間や集中力に応じて、リストから無理なく取り組めるタスクを選択しましょう。

すでにタスクが整理され、するべきことが明確になっているため、迷うことなく目の前の作業に集中できます。

GTD式タスク管理を実践する際のポイント

GTD式タスク管理を効果的に運用するには、日常の業務に定着させる工夫が重要です。具体的には、以下4つのポイントを意識してみましょう。

・集中力が途切れたら作業を一旦止めて休む

・タスクリストを最新の状態に保てる仕組みづくりをする

・業務の実態に合わせて柔軟に対応する

・GTDに適したツールやアプリを利用する

それぞれ詳しく解説するので、GTDを実践する際はぜひ参考にしてください。

集中力が途切れたら作業を一旦止めて休む

GTDの実践中に集中力が途切れたら、無理に作業を続けず、一旦休憩を取ることが重要です。疲労が溜まった状態で作業を続けても、ミスや判断の遅れが増え、逆効果になります。

集中力が落ちてきたら一旦作業を止めて、リフレッシュするようにしましょう。短時間の休憩を挟めば頭がクリアになり、再び高い集中力で作業に取り組めるようになります。

タスクリストを最新の状態に保てる仕組みづくりをする

GTDの効果を持続させるには、タスクリストの「鮮度」を保つことが欠かせません。完了済みのタスクを放置したり不要なタスクが積み重なっていたりすると、管理が複雑になり、抜け漏れや優先順位の誤りが生じます。

タスクリストを最新の状態に保つには、日次や週次のレビューを習慣化することが重要です。また、作業完了時にリストを更新するよう、業務プロセスにタスクの更新作業を組み込んでおくことで、現状に即した行動計画を維持できます。

業務の実態に合わせて柔軟に対応する

業務の実態や個人の働き方に合わせて柔軟に対応する姿勢が重要です。GTDには基本的なステップがありますが、急な仕事が入ったり想定以上にタスクが困難だったりと予定通りに進まないケースも少なくありません。

すべてのステップを厳密に守るよりも、タスクの種類や状況に応じて予定を調整することが大切です。GTDの基本ステップに固執せず、状況に応じてタスクの優先順位を入れ替えましょう。

また、スケジュール通りにいかなかったときに、その経験を次の計画に活かすことで、より現実的で精度の高いスケジュールを立てられるようになります。

GTDに適したツールやアプリを利用する

GTDをスムーズに実践するには、自分に合ったツールやアプリの活用が欠かせません。

たとえば、Notionはカスタマイズ性が高く、自分だけの管理画面を作れるのが魅力です。しかし、GTDに最適化された仕組みは自分で一から作り込む必要があり、運用開始までに手間がかかります。また、エクセルは手軽ですが、チームでのリアルタイム共有や、タスクの進捗状況を直感的に把握するには不向きです。

もしチームでGTDを導入するなら、タスク管理ツール「Backlog」がおすすめです。Backlogは誰でも直感的に使いこなせる操作性が特長。タスク情報を入力するだけで、すぐにガントチャートやカンバンボードを利用でき、チーム全体の進捗をひと目で把握できます。チームでのタスク管理と相性が良く、GTDの運用を力強くサポートします。

Backlogを使ったGTDの実践方法

Backlogは、GTDの考え方と相性の良いタスク管理ツールです。Backlogは特にチームでの活動に適しており、チーム内での情報共有も簡単に実施できます。

ここからは、具体的にどのようにGTDを実施するのか、Backlogの特長を交えて解説します。

1.把握|Backlogの「課題」にすべてを書き出す

2.見極め・整理|優先度やカテゴリでタスクを分類する

3.実行|進捗に合わせてステータスを変更する

4.更新|定期的に見直す

1. 把握|Backlogの「課題」にすべてを書き出す

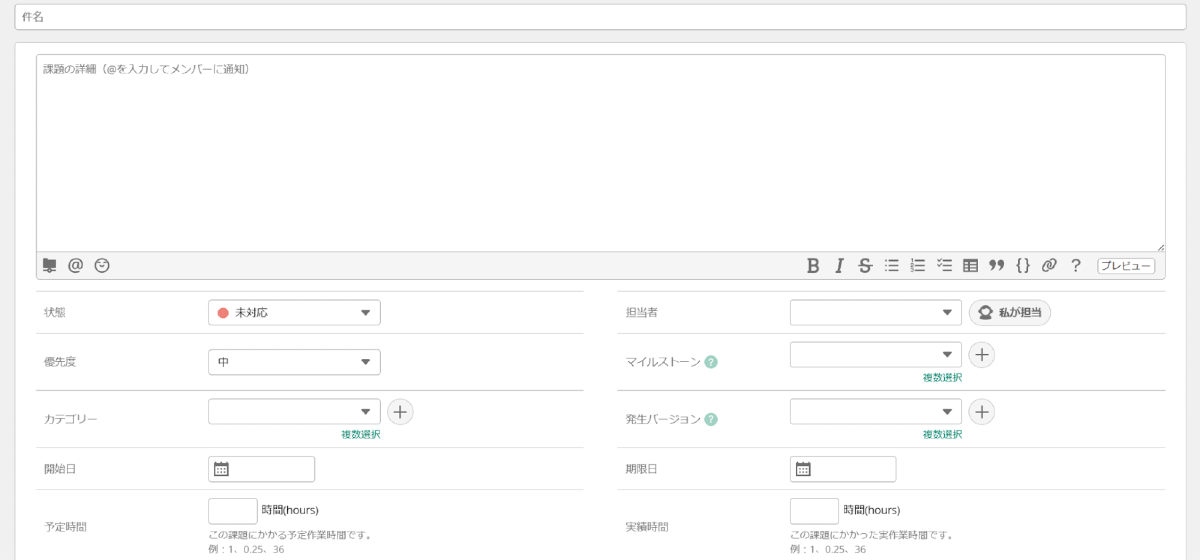

GTDの第一歩である「把握」では、やるべきことをすべてBacklogに「課題」として登録します。登録方法は簡単で、タスク名、担当者、開始日、期限日、といった基本的な情報を入力するだけです。必要に応じて、タスクの詳細をメモしたり、関連ファイルを添付することもできます。

思いついたタスクをすぐに書き出すことで頭の中が整理され、やるべきことに集中しやすくなるでしょう。

また、関連するタスクは「親子課題」機能でグルーピングするのがおすすめです。細かい作業を大きなタスクに紐づけることで、タスク同士のつながりが明確になり、作業の抜け漏れを防ぎます。

2. 見極め・整理|優先度やカテゴリでタスクを分類する

次に「見極め」と「整理」のステップです。Backlogでは、登録した課題それぞれに、「優先度」や「カテゴリ」「期限日」などを細かく設定可能です。

たとえば、優先度を設定すれば緊急性の高いタスクをひと目で把握でき、対応の優先順位が明確になります。さらに、カテゴリを使ってプロジェクトや分野ごとにタスクを整理することで、全体の視認性が高まります。

こうした属性の活用により、「何を」「いつまでに」「誰が」対応するのかが可視化され、計画的でスムーズなタスク管理につながるのです。

3. 実行|進捗に合わせてステータスを変更する

Backlogでは、課題として登録したタスクに「未対応」「処理中」「完了」などのステータスをつけられます。ステータスはリアルタイムでチームメンバー間で共有されるため、認識のずれを防ぐことが可能です。

ステータスの変更は非常に簡単で、課題ごとに用意された専用ページや、ガントチャート上で素早く切り替えられます。

また、ボード機能ではタスクカードを移動させるだけでステータスの変更が可能です。

管理に余計な手間がかからないため、後回しにすることなく素早く変更できる点が大きなメリットです。

4. 更新|定期的に見直す

GTDをチームで運用するうえで欠かせないのが、定期的な「更新」作業です。Backlogでは、この見直し作業をチームで効率的に実施できます。

Backlogはクラウド上で利用するツールなので、チーム全員がいつでも・どこでも、リアルタイムで同じ情報の確認が可能です。そのため、週に一度の定例会などでBacklogの画面を見ながら、タスクの抜け漏れがないか、協力してチェックするといった共同作業がスムーズに進みます。

さらに、各タスクには専用のコメント欄があり、タスクに関連するやり取りをすべて集約できます。チャットでのやり取りや仕様変更の背景など、細かな経緯も記録されるため、タスクの詳細を素早くキャッチアップできます。Backlogは、チームが常に最新情報を共有し、プロジェクトの精度を高めるための強力な土台となるのです。

GTDでストレスフリーなタスク管理を実現しよう

GTDは単なるタスク管理の手法ではなく、仕事の質を高めるための実践的な手法です。あらゆるタスクを頭の中から外部に書き出し、整理・管理することで、ストレスフリーな状態を維持できます。

GTDのプロセスを効率よく回すなら、自分に合ったツールやアプリを活用するのがおすすめです。NotionやエクセルでもGTDは可能ですが、チーム単位で運用する場合はBacklogのような専用ツールが適しています。

Backlogは、タスクの把握から整理、進捗管理、定期的な見直しまでGTDの各ステップを一貫してサポートするタスク管理ツールです。具体的には以下のような機能を搭載しており、タスク管理の質を高められます。

<基本的な機能の一覧表>

| 機能 | 特徴 |

| ガントチャート | 各タスクやプロジェクト全体の進捗を可視化。ドラッグ&ドロップで簡単にスケジュールを調整。 |

| ボード | プロジェクト内の課題の進捗を一覧で表示。ドラッグ&ドロップでタスクの進捗を素早く更新。 |

| ファイル共有 | プロジェクトごとのファイルを一元管理。関連する課題ページやWikiにリンクを設置することで、簡単にアクセスできる。 |

| ドキュメント機能 | リアルタイムの同時編集とリッチテキスト対応で、議事録やマニュアルの作成・共有を効率化。 自動保存・変更履歴・階層管理も可能。 |

| Wiki | 議事録や業務フローなど、プロジェクトに関するナレッジを集約。メンバーが自由に追加・編集可能。 |

| バーンダウンチャート | プロジェクトの進捗をマイルストーンごとにグラフで表示。タスクの遅延を瞬時に把握。 |

| 親子課題 | 依存関係にあるタスクを親子課題としてまとめて管理。 |

| 課題ごとのコメント | タスクごとに円滑なコミュニケーションを促進。 |

| お知らせ機能 | プロジェクトに関する更新情報をメンバーに通知。 |

| モバイルアプリ | スマートフォンからタスク管理が可能。プロジェクトの進捗確認のほか、コメント返信やWikiにも対応。 |

Backlogでは、機能や操作性を体験できるよう、30日間の無料トライアル期間を設けています。さらに、Backlogの特長や機能、料金プラン、実際の業務改善事例を網羅した資料もご用意しました。以下のリンクから資料をダウンロードできますので、ぜひご覧ください。