プロジェクトを成功させるには、明確な役割分担と円滑なコミュニケーションが必要不可欠です。しかし、実際には役割が曖昧なまま進んでしまい、プロジェクトが停滞したりトラブルが発生したりすることも少なくありません。

本記事では、そのような課題解決に役立つ「プロジェクト体制図」の作成方法や書き方のポイントを詳しく解説します。記事の後半では、効率的なプロジェクト管理を支援するツール「Backlog」の活用方法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

プロジェクト体制図とは

プロジェクト体制図とは、プロジェクトに参加するメンバーの役割・指揮命令系統・責任範囲をわかりやすく図式化した資料です。「誰がどの立場で何を担当しているか」を関係者全員に共有できるため、業務の重複や漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑にする効果があります。

たとえば、新しいメンバーが途中参加しても、体制図を見ればすぐに役割や指示系統を把握でき、迅速に業務を開始できます。また、問題発生時の責任の所在が明確になり、チームの意思決定や対応が迅速になることで、プロジェクト全体のパフォーマンスも向上するのです。

加えて、外部の取引先やクライアントに対しても、自社のプロジェクト運営体制を簡単に説明できます。問い合わせや連絡の窓口となるメンバーが明記されているため、外部からのコミュニケーションもスムーズになるでしょう。

プロジェクト体制図を作成するタイミング

プロジェクト体制図は、作成するタイミングによって得られる効果が大きく異なります。最も効果的なのは、プロジェクトの初期段階です。プロジェクトの目的やゴール、参加メンバーが決まった直後に、役割分担や責任範囲を明確にすることで、立ち上げからスムーズに進行できます。

また、プロジェクトの進行中にメンバーの変更や業務内容の調整が生じるため、適宜見直しや更新を行うことが重要です。新しいメンバーが加わったり、プロジェクトが次の段階に進んだりするタイミングで体制を再確認すれば、常に最新の情報を反映し、円滑な運営を継続できるでしょう。

プロジェクト体制図が必要な理由

プロジェクト体制図は、以下の3つの理由からプロジェクト進行に不可欠とされています。

- 役割と責任を明確にするため

- コミュニケーション経路を整備するため

- プロジェクト管理を効率的に実施するため

これらの理由に共通しているのは、プロジェクト体制図が「コミュニケーションの基盤」として機能する点です。役割や責任、情報伝達のルートが明確になれば、メンバー同士の意思疎通がスムーズになります。その結果、プロジェクトの円滑な進行が実現できるのです。

ここからは、それぞれの理由をさらに詳しく解説していきます。

役割と責任を明確にするため

プロジェクト体制図は、各メンバーの役割と責任範囲の明確化に欠かせません。

役割が不明確なまま進行するとトラブル発生時の対応が遅れ、プロジェクト全体の遅延につながるリスクもあります。体制図によって「誰が何をするのか」を可視化することで、業務の重複や抜け漏れの防止につながるのです。

特に複数の部署が関与するプロジェクトは、各メンバーの業務範囲や報告ルートが複雑になりやすいので、体制図の必要性が高まるでしょう。

コミュニケーション経路を整備するため

プロジェクト体制図には、メンバー間の指揮命令系統や報告経路を明確に示す役割もあります。 組織の構造が複雑になると、誰が誰に報告し、どこで意思決定がなされるのかが曖昧になることが珍しくありません。

個別に情報が伝達されていると齟齬が発生したり、特定の人物に情報が集中すると業務のボトルネックになったりするリスクもあります。

体制図によってコミュニケーションの流れを設計しておけば、迅速な意思決定が可能になります。問題が発生しても素早く連携できるため、プロジェクトを円滑に進められるでしょう。

プロジェクト管理を効率的に実施するため

プロジェクト体制図でメンバーの役割や責任の所在が明確になれば、プロジェクトの管理効率が向上します。たとえば、問題が発生した場合でも、体制図を確認すれば「どのメンバーがその領域を担当しているのか」がすぐにわかるため、迅速に状況を把握し対応できます。

また、工程ごとの責任者がはっきりしているため、リスクが生じた際にも「誰がどのように対応すべきか」が明確になり、素早く対策を講じられるでしょう。

プロジェクト体制図に記載するメンバー

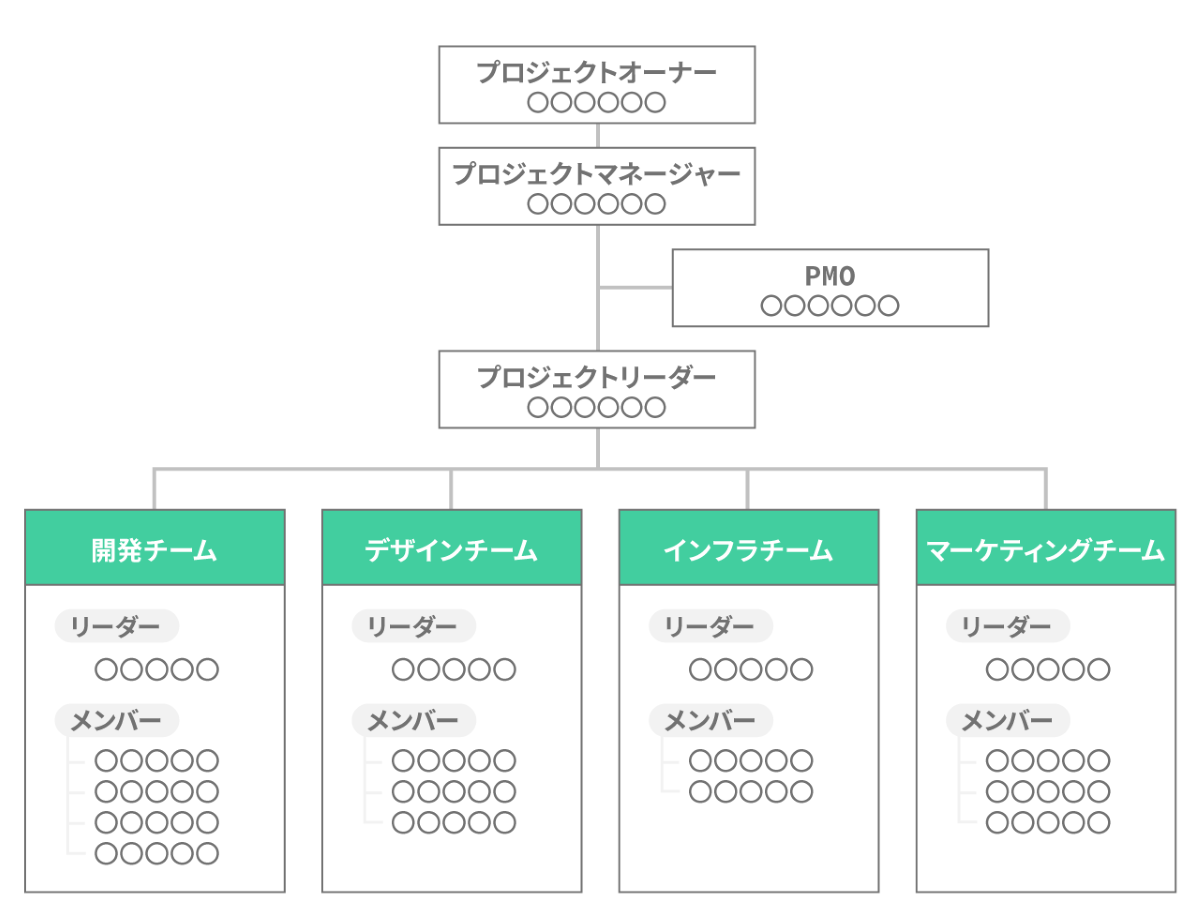

プロジェクトによっても異なりますが、体制図に記載すべき主なメンバーは以下のとおりです。

- プロジェクトオーナー

- プロジェクトマネージャー(PM)

- プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)

- プロジェクトリーダー(PL)

- プロジェクトメンバー

それぞれの役割について、詳しく解説します。

プロジェクトオーナー

プロジェクトオーナーとは、「プロジェクトの実施や継続を経営的な視点から決定する最終責任者」です。企業内では、プロジェクトマネージャー(PM)の上司や役員など経営層に近い立場の人物が務めるケースが一般的で、外部に開発を委託している場合は委託元企業の責任者がこれに該当します。

プロジェクトオーナーは現場の業務に深く関与することは少ないものの、プロジェクトの方向性に関する重要な意思決定を行う存在です。経営層や部門の責任者が担うことが多く、プロジェクトの価値最大化を担保します。

体制図においては、プロジェクトの頂点に示されるのが一般的です。指揮命令系統が不明確にならないよう、プロジェクトオーナーが「どのような範囲で判断を下すのか」「どのラインで情報が上がるのか」を体制図上にしっかり示しましょう。

プロジェクトマネージャー(PM)

プロジェクトマネージャー(PM)は、プロジェクトの現場責任者として、進捗管理・品質管理・リスク対応など実務面でのマネジメント全般を担います。プロジェクトオーナーの意図を汲み取りつつ各メンバーの業務をコントロールし、プロジェクトを目標達成へと導く中心的な存在です。

現場での意思決定やトラブル対応の判断を行う場面も多く、プロジェクトの「司令塔」としての役割が求められます。

体制図においてはプロジェクトオーナーの下に位置し、各プロジェクトリーダー(PL)やメンバーと直接連携するポジションに配置されるのが基本です。

プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)

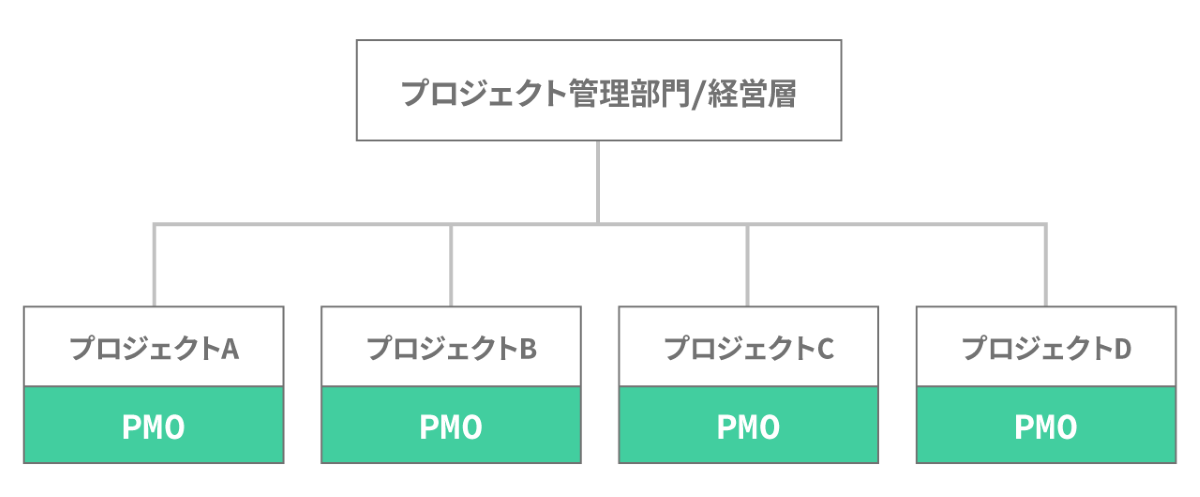

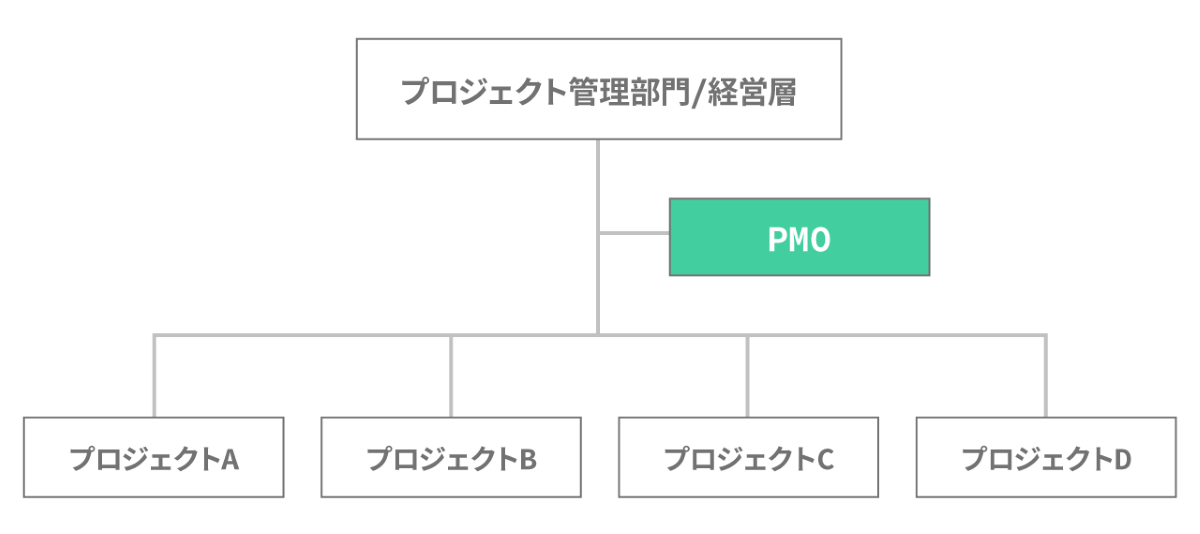

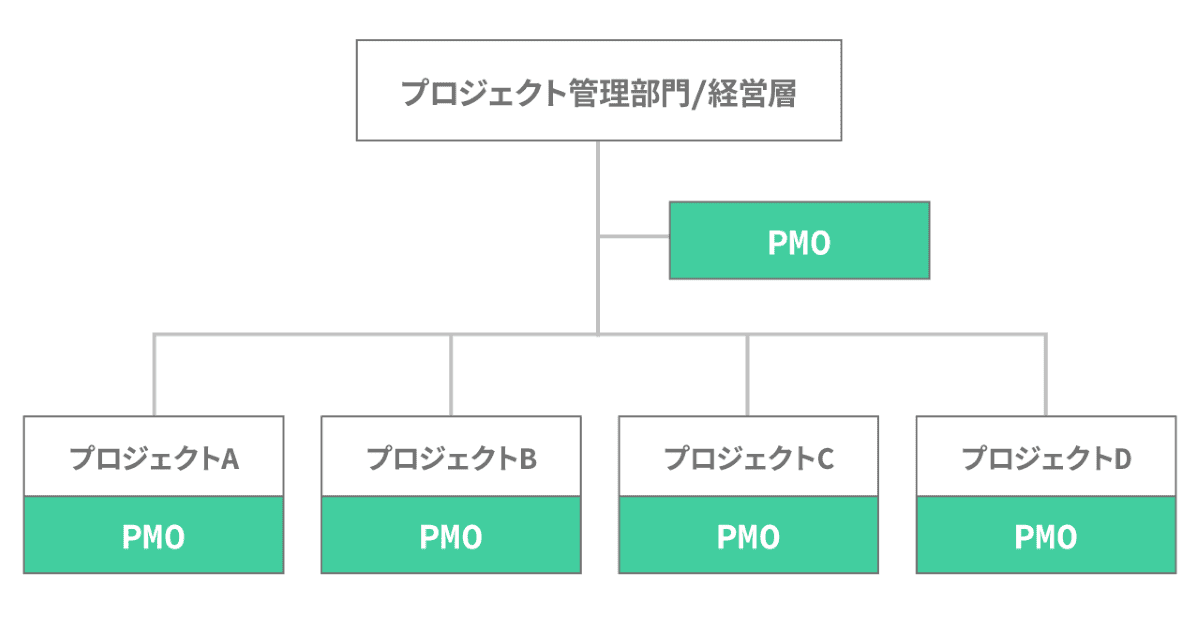

プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)は、複数のプロジェクトを横断的に支援・管理する組織や部門のことです。大きく以下3つの設置パターンに分けられ、それぞれ役割が異なります。

・個別プロジェクト型

個別プロジェクト型は、プロジェクトごとにPMOを設置する方式で、計画立案や進捗管理、プロセスの標準化、PMの意思決定支援などを担います。プロジェクトごとの課題にきめ細かく対応できるため、特に規模の大きい案件や複雑な業務に適しています。

・全社型・部門型

全社型・部門型は、全体または部門単位でPMOを設ける方式で、複数のプロジェクトを統括・調整します。経営層や部門長の意思決定を支援し、リソース配分や業務の可視化、ポートフォリオマネジメントなどを通じて組織全体の最適化を図ります。

・ハイブリッド型

ハイブリッド型は、個別プロジェクト型と全社・部門型を組み合わせた方式です。各プロジェクトに専用のPMOを置くと同時に、全体を監督する上位PMOを設置することで、プロジェクト単位の支援と組織全体の戦略的管理を両立できます。

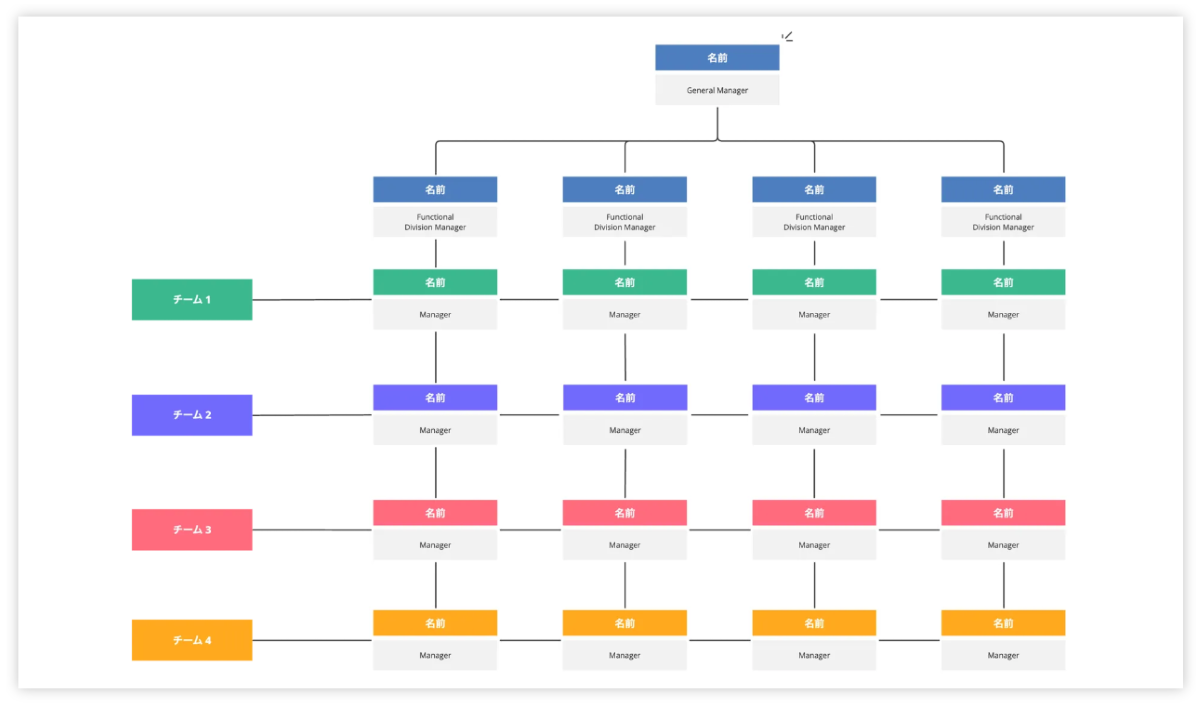

プロジェクトリーダー(PL)

プロジェクトリーダー(PL)とは、現場のチームを率いて具体的なタスク管理を行い、業務遂行を直接的に支援する役割を担うメンバーです。プロジェクトマネージャー(PM)がプロジェクト全体の計画や進捗管理に責任を持つのに対し、PLは自身の担当するチーム内の作業を監督し、PMとメンバー間をつなぐ橋渡し役となります。

具体的には、以下のような業務を行います。

- チームメンバーへのタスクの割り当て

- タスクの進捗確認と管理

- メンバーに対する業務上の指導やフォロー

- 問題が発生した際の状況把握と、PMへの迅速な報告・相談

プロジェクト体制図上では、通常PMの指揮下に置かれ、それぞれのチームごとに配置されます。PLの担当業務と責任範囲が体制図上に明確に示されていることで、チーム内外のコミュニケーションが円滑になり、プロジェクト進行の効率性が高まるでしょう。

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバーは、実際にタスクを実行する担当者です。プロジェクトの「実働部隊」といえる存在で、開発・デザイン・マーケティング・品質管理などさまざまな専門スキルを持ったメンバーが役割を分担しながら業務を進めます。

体制図においては、各プロジェクトリーダー(PL)の配下にメンバーを配置し、それぞれの担当領域や職種を記載するのが一般的です。メンバーの名前や所属部署なども記載しておくと、関係者が業務内容を把握しやすくなります。

プロジェクト体制図の作成手順

プロジェクト体制図を作成する際は、以下4ステップで進めるのがおすすめです。

- 目的を明確にする

- 必要な情報を整理する

- テンプレートを活用して体制図を作成する

- 注釈・説明を追加する

作成手順について、詳しく解説します。

目的を明確にする

プロジェクト体制図を作成する際は、まず「何のために作成するのか」という目的を明確にすることが重要です。なぜなら、目的によって図の内容や見せ方が大きく変わるからです。

たとえば、「組織の階層構造を明確にしたい」という目的なら、メンバー間の上下関係や指揮命令系統がわかりやすい階層型の構造を示します。一方で、「コミュニケーション経路を整理したい」場合には、誰が誰に情報を伝えるかという連絡ルートや報告ラインを中心に描く必要があるのです。

このように、目的によって「強調すべき要素」や「図の構成・表現方法」は異なります。そのため、最初に目的を明確にしておけば、体制図が実際の運用で効果的に機能し、プロジェクトの成功を支える有効なツールとなるでしょう。

必要な情報を整理する

プロジェクト体制図に盛り込むべき基本情報は多岐にわたるため、あらかじめ記載すべき情報を整理しておくことが大切です。

〈プロジェクト体制図に記載する情報の具体例〉

- メンバーの名前と担当する役割(責任範囲)

- 指揮命令系統(誰が誰に指示を出すのか)

- 報告経路(誰が誰に何を報告するのか)

- 業務委託先やパートナー企業の情報(協力会社名や担当業務など)

- ステークホルダーとの関係性(クライアントや他部署などの外部関係者との連絡窓口・調整ルート)

体制図に必要な情報を事前に整理しておけば、作成をスムーズに進められるだけでなく、プロジェクトの進行も円滑になります。プロジェクト進行中のメンバー変更を想定し、情報の記録や更新方法についてもあらかじめルール化しておくとよいでしょう。

テンプレートを活用して体制図を作成する

情報を整理したら、シンプルでわかりやすい体制図を作成します。作成時は誰でも直感的に理解できるデザインを意識しましょう。体制図の作成では、専用のテンプレートや作図ツールを活用するのがおすすめです。

ヌーラボの提供する「Cacoo」は、チームでの図解作業をサポートする作図ツールです。体制図をはじめとした100種類以上のテンプレートと多様なアイコンが用意されており、直感的な操作で図を作成・編集できます。

さらに、プロジェクト管理ツール「Backlog」と「Cacoo」を組み合わせれば、作成した体制図とプロジェクトの進行管理を連動できます。

〈BacklogとCacooの活用で実現できること〉

- Cacooで作成した図を、Backlogの課題やWikiに埋め込み表示できる

- Cacooの付箋から直接Backlogの課題を起票できる

具体的な活用例を以下の記事で紹介しています。体制図をプロジェクトの運用に役立てたい方は、ぜひチェックしてみてください。

販促物制作にBacklog×Cacooを活用〜アイデア共有&進捗管理を効率化〜|Backlogブログ

アイデアを即行動に!会議~実行を効率化するCacooとBacklog活用|Backlogブログ

BacklogとCacooで進めるWeb制作〜タスク管理も作図もスムーズに!〜|Backlogブログ

注釈・説明を追加する

完成した体制図には、必要に応じて注釈や説明を加えましょう。注釈があることで、図を初めて見る人でも、それぞれの要素や役割の意味を正しく理解しやすくなります。

注釈として、たとえば以下のような内容を加えるとよいでしょう。

- 各役職が担当する業務の簡単な説明

- 報告・連絡・相談の経路の明示

ただし、注釈が多すぎると図の可読性が下がってしまうため、内容はできるだけ簡潔にまとめることがポイントです。

プロジェクト体制図を作成するポイント

プロジェクト体制図を作成する際は、役割の曖昧さやコミュニケーションの問題を防ぎ、円滑にプロジェクトを進めるために以下の7つのポイントを押さえることが大切です。

- 役割・責任を明確に定義する

- 指揮命令系統をシンプルな階層構造にする

- コミュニケーション経路を明快に示す

- 変更・修正を柔軟に行える設計にする

- スキルや経験を考慮しリソースを均等に配置する

- 同一人物の重複記載に注意する

- 情報を最新の状態にする

これらを満たした体制図であれば、メンバー間の意思疎通がスムーズになり、プロジェクトの進行や管理効率も大きく改善されます。プロジェクト開始前や体制変更時などの節目に、各ポイントが適切に反映されているかを具体的にチェックし、常に最適な状態を維持しましょう。

役割・責任を明確に定義する

プロジェクト体制図には、各メンバーの役割と責任を明確に記載するのが基本です。体制図は「誰が」「何を」「どこまで」担当するかを示すための図であり、これが曖昧なままでは業務の重複や抜け漏れが発生するリスクがあります。

特にプロジェクトマネージャー(PM)とプロジェクトリーダー(PL)は役割が重複しやすく、指示系統や責任範囲が混在していることが少なくありません。

こうした混乱を防ぐためには、各ポジションの役割と職務範囲を具体的に定義し、図に明確に示すことがポイントです。また、誰が最終的な判断を行うかを記載しておけば、意思決定が迅速に進むだけでなく、トラブル発生時も責任の所在がはっきりし、迅速な対応が可能になります。

指揮命令系統をシンプルな階層構造にする

プロジェクト体制図では、指揮命令系統をできるだけシンプルな階層構造にすることが重要です。

指揮系統が複雑になると、誰が最終的な判断を下すのかが曖昧になり、現場での混乱や意思決定の遅れにつながってしまいます。複数の人が同じ権限を持っていると指示が錯綜し、現場が混乱するケースも少なくありません。

そのため体制図では、縦のラインを基本として指揮系統を一本化するのがポイントです。各ポジション間の関係性を視覚的に整理し、矢印やラベルで指示経路を明示することで、誰もが迷わずに行動できる体制図になるでしょう。

コミュニケーション経路を明快に示す

プロジェクトの成功には、円滑なコミュニケーションが欠かせません。コミュニケーション経路が複雑になると情報の伝達ミスや遅延が生じやすくなるため、情報の流れは明確に示すようにしましょう。

「誰が誰に情報を伝えるのか」「どこに確認・相談を持ちかけるべきか」を視覚的に示していれば、迅速かつ正確な情報共有を実現できます。

変更・修正を柔軟に行える設計にする

プロジェクトは開始後も状況に応じて頻繁に変更が生じるため、体制図は柔軟に変更・修正できるよう設計する必要があります。変更が難しいフォーマットでは、メンバーの交代や役割の見直しが発生するたびに多くの手間がかかり、作業が非効率になります。

たとえば、クラウド型の作図ツールやプロジェクト管理ツールを使えば、最新の情報をリアルタイムで反映でき、修正も簡単に行えるでしょう。

また、「いつ」「どのような」変更を行ったのかという履歴を残しておくことも重要です。過去の履歴を確認することで、問題が発生した際の原因特定や、将来的なプロジェクト運営の改善につなげられます。

スキルや経験を考慮しリソースを均等に配置する

プロジェクト体制図の作成では、メンバーのスキルや経験を踏まえたリソース配置が欠かせません。単純に人数を振り分けてしまうと、業務の質や進行スピードに悪影響が出る可能性があります。

よくある失敗例としては、特定のメンバーに業務が集中し、過負荷となってプロジェクト全体に支障が出るケースが挙げられます。

このような事態を防ぐためには、メンバーのスキルセットや過去のプロジェクト経験に基づいて適切な業務を割り振ることが重要です。体制図上でも、担当範囲やスキルセットを注釈として加えておくことで、より実践的な運用が可能になるでしょう。

同一人物の重複記載に注意する

プロジェクト体制図では、同一人物を複数の役割やチームに重複して記載することも少なくありません。しかし同一人物の重複記載は、混乱を招く要因になるので注意が必要です。

重複記載がある場合は、体制図で同一人物を明示し、兼務していることを注釈で補足しましょう。

情報を最新の状態にする

プロジェクト体制図は一度作成して終わりではなく、プロジェクトの進行状況やメンバーの変更に応じて常に最新の情報に更新し続けることが重要です。もし更新が遅れれば、関係者が誤った情報をもとに行動してしまい、コミュニケーションエラーや業務ミスにつながる恐れがあります。

こうしたリスクを防ぐためには、「誰が」「どのタイミングで」体制図を更新するのかという運用ルールをあらかじめ定め、更新を担当する責任者を明確にしておきましょう。加えて、クラウド型ツールなどで最新情報を常に共有できるよう環境を整えることで、メンバーが常に正しい情報を確認でき、円滑に業務を進められるようになります。

Backlogなら体制図と連動したプロジェクト運用ができる!

プロジェクト管理ツールの「Backlog」を使えば、体制図で決定した役割や指揮命令系統を再現しながらプロジェクトを運用できます。具体的には以下のようなメリットがあり、進捗管理と体制運営の両立を図れるのが魅力です。

- スムーズな情報伝達が可能になる

- 担当者が明確になり、マネジメントが容易になる

- 常に最新の情報を共有できる

- 課題ごとのコメント機能により、情報を集約できる

体制図とBacklogを併用した効果的なプロジェクト管理について、詳しく解説します。

スムーズな情報伝達が可能になる

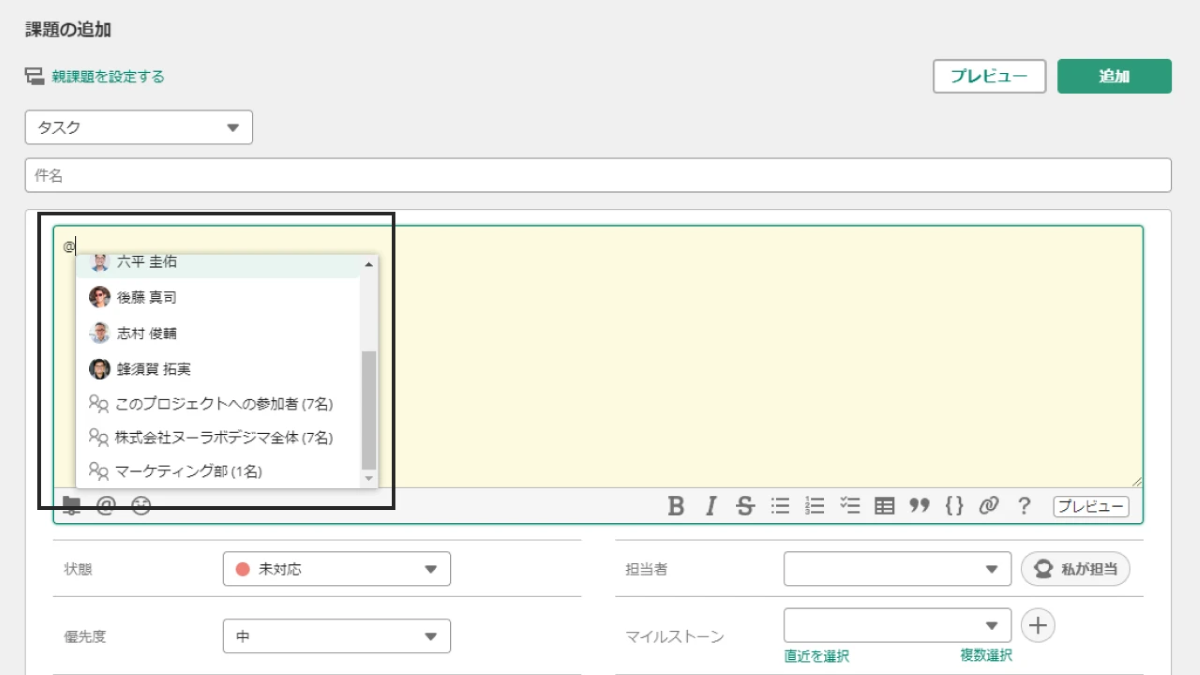

Backlogでは、プロジェクトに関わる全メンバーやあらかじめ設定したメンバーに一括で情報の通知が可能です。通知先の選定にかかる時間を削減でき、円滑なコミュニケーションをサポートします。

通知を受けると画面上部にお知らせが表示されるので、情報を見落とす心配もありません。スムーズに情報を伝達できることでプロジェクト内の連携も円滑になり、スピード感のある意思決定が可能になるでしょう。

担当者が明確になり、マネジメントが容易になる

Backlogは各タスクに担当者を設定できるため、「誰が何をしているか」を明確に管理できます。これにより、メンバーがあらかじめ決められた役割通りに動けているかを簡単に確認可能です。

また、ガントチャートなどで各担当者のタスク量や進捗状況を視覚的に把握できるため、業務の偏りや遅れをリアルタイムに察知し、柔軟に調整できます。

常に最新の情報を共有できる

BacklogのWiki機能やファイル共有機能を活用すれば、体制図や関連資料を簡単にメンバー間で共有できます。プロジェクトに必要な情報がすべてBacklogに集約されるため、必要なときに即座に確認できるのです。

さらに、オンライン作図ツール「Cacoo」と連携することで、体制図の作成から共有、更新までをシームレスに行うことが可能です。Backlogの課題やWikiにCacooで作成した体制図を埋め込めば、サムネイル表示で視覚的に内容を把握できます。埋め込んだURLはCacooとリンクしているため、Cacooで図を更新すれば、Backlog上でも自動的に反映されます。

このように、BacklogとCacooを連携させることで、手間をかけずに最新版の体制図を確認できるのです。

体制図を常に運用と連動させることで、情報のズレや認識の違いを防ぎ、チーム連携をより強化できるでしょう。

参考:BacklogとCacooの併用で、効率的なタスク管理とチーム連携を実現しよう|Backlogブログ

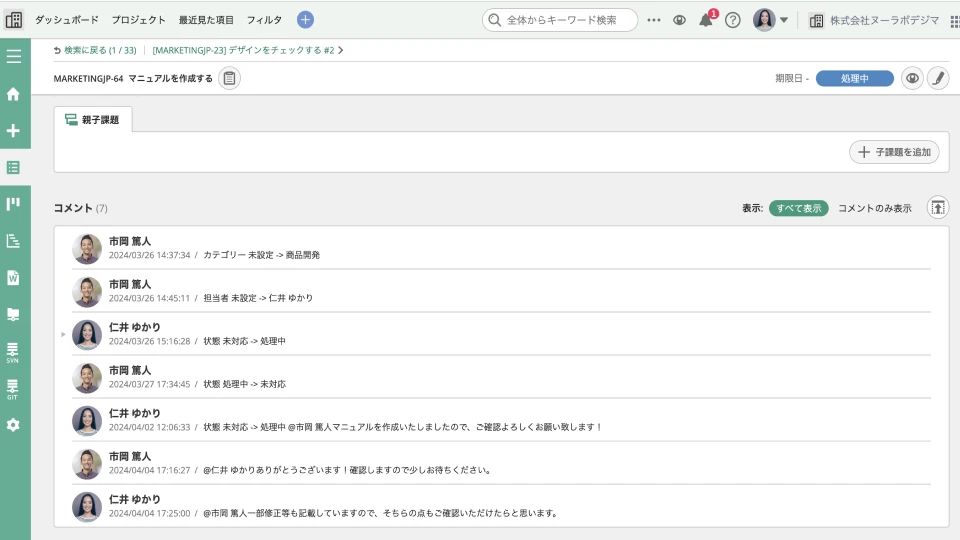

課題ごとのコメント機能により、情報を集約できる

Backlogには、課題ごとにコメントを残せる機能が搭載されています。タスク単位でコミュニケーションを整理・集約できるため、誰から誰へ指示が出されているかが明確になります。

情報の分散を防げるのはもちろん、体制図に示された指揮命令系統と実際の指示・報告の流れが一致しているかを容易に確認できる点もメリットです。コメントにはファイルも添付できるので、資料や参考情報をそのままタスクに紐づけられます。

最適なツールを利用して、効果的なプロジェクト管理を実現しよう

プロジェクト体制図を作成すれば、メンバーの役割と責任が明確になり、プロジェクト管理を効率的に行えます。

しかし体制図を作成しても、それを活かせる運用環境が整っていなければ、理想的なチーム運営は難しくなります。Backlogのように体制図と親和性の高いツールを活用し、メンバー間の情報共有や進捗管理を徹底しましょう。

Backlogには以下のような機能が搭載されており、体制図と連動させながらプロジェクトを運用できます。

<基本的な機能の一覧表>

| 機能 | 特徴 |

| ガントチャート | 各タスクやプロジェクト全体の進捗を可視化。ドラッグ&ドロップで簡単にスケジュールを修正。 |

| ボード | プロジェクト内の課題の進捗を一覧で表示。ドラッグ&ドロップでタスクの進捗を素早く更新。 |

| ファイル共有 | プロジェクトごとのファイルを一元管理。関連する課題ページやWikiにリンクを設置することで、簡単にアクセスできる。 |

| ドキュメント機能 | リアルタイムの同時編集とリッチテキスト対応で、議事録やマニュアルの作成・共有を効率化。

自動保存・変更履歴・階層管理も可能。 |

| Wiki | 議事録や業務フローなど、プロジェクトに関するナレッジを集約。メンバーが自由に追加・編集可能。 |

| バーンダウンチャート | プロジェクトの進捗をマイルストーンごとにグラフで表示。タスクの遅延を瞬時に把握。 |

| 親子課題 | 依存関係にあるタスクを親子課題としてまとめて管理。 |

| 課題ごとのコメント | タスクごとに円滑なコミュニケーションを促進。 |

| お知らせ機能 | プロジェクトに関する更新情報をメンバーに通知。 |

| モバイルアプリ | スマートフォンからタスク管理が可能。プロジェクトの進捗確認のほか、コメント返信やWikiにも対応。 |

Backlogを体験できるよう、30日間の無料トライアル期間を設けています。実際にBacklogの操作性を確かめたうえで、導入をご検討いただけます。

さらに、Backlogの特長や機能、料金プラン、実際の業務改善事例を網羅した資料をご用意しました。以下のリンクから資料をダウンロードできますので、ぜひご覧ください。