システム開発では、プロジェクト計画時に「WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)」を作成するケースが多く見られます。

実際にシステム開発などのプロジェクトで、WBSを作成した経験がある方もいらっしゃるでしょう。

しかし、WBSについて“正しく”理解できているでしょうか? また、作成したWBSを効果的に活用できていますか? WBSはプロジェクトマネジメントに必須のスキルといっても過言ではありません。

今回はWBSの定義や活用するメリット、具体的な作り方について解説します。WBSを作成する際のポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

WBSとは?

はじめに、WBSの定義と導入する目的を確認しておきましょう。そもそもWBSがなぜ必要なのか、どのような役割を果たすのかを明確にしておくことが大切です。

WBSの定義

WBSとは「作業を分解して構造化する手法」です。プロジェクト管理の基礎であり、スケジュール作成のもとになります。

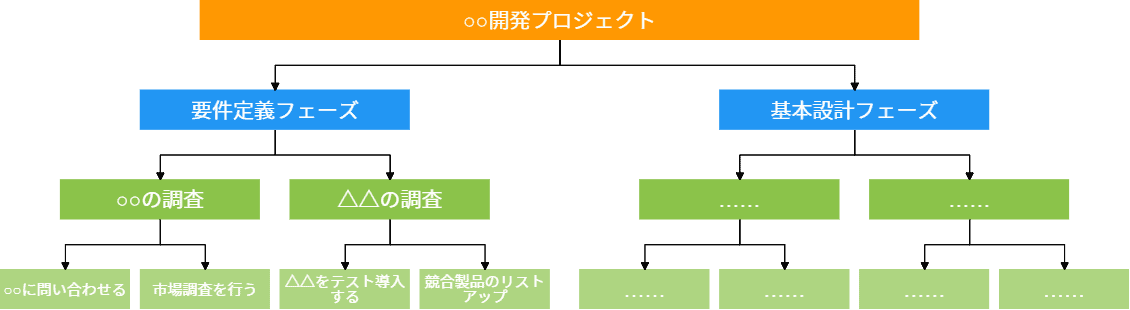

具体的には、プロジェクト全体の作業をまず大きな粒度のタスクとして列挙し、徐々に小さな粒度のタスクの集合に分解していきます。分解したタスクを遂行する順序にそろえ、ツリー構造にまとめたものがWBSです。

大きな粒度から考えて段階的に細かくしていくことにより、プロジェクト計画を立てる上で最も大切なタスクの洗い出しに抜け漏れが起こりにくくなります。

作業をブレークダウンしてツリー構造にする

作業をブレークダウンしてツリー構造にする

WBS導入の目的

WBS導入の目的は「プロジェクト完了までの全作業を抜け漏れなく洗い出すこと」です。

WBSを活用することにより、プロジェクト全体の作業が把握できます。WBSによってやるべきことを明確化した上で、スケジュールの策定や作業の役割分担をすることで、精度の高い見積もりが可能になるのです。

プロジェクト全体の作業が明確化しないうちにスケジュールを策定すると、プロジェクト失敗のリスクが高まります。精度の低い見積もりを元にプロジェクトを進めていくのは、どのステークホルダーにとっても好ましいことではありません。作業の抜け漏れを防ぎ、見積もりの精度を高めることがWBS導入の主な目的と捉えてください。

参考: プロジェクト管理 | 活用シーン | Backlog

WBSの種類

何を基準に作業を構造化するかによって、WBSは大きく2種類に分けられます。種類ごとの特性の違いや、それぞれのWBSが適しているタイプのプロジェクトを押さえておきましょう。

成果物型 作業分解構造図

成果物型作業分解構造図とは、最終成果物の完成から逆算してタスクを分解し、ツリー構造にまとめる手法です。成果物の完成がゴールに設定されているような短期プロジェクトに適しています。

成果物を基準にタスクを抽出するためプロジェクトの全体像を把握しやすく、中間成果物が互いにどう関わり合っているかを明確にできる点が大きなメリットです。一方で、達成までに長期間を要するプロジェクトや、複数の部門が複雑に関わり合っているプロジェクトにはあまり適していません。

プロセス型 作業分解構造図

プロセス型作業分解構造図とは、プロジェクトの階層やフェーズに着目してタスクを構造化する手法です。特定の成果物を完成させることがゴールに設定されていないような、中長期のプロジェクトに適しています。

部門ごとの役割分担やプロジェクト内に設置された小規模プロジェクトといった階層構造を重視するため、タスクを詳細に定義しやすい点が大きなメリットです。ただし、プロセスを分解する粒度が細かすぎたり粗すぎたりすると、かえって全体の構造が見えづらくなる恐れがあります。タスクを切り分ける粒度の見極めが必要になるでしょう。

WBSを活用するメリット

プロジェクトの計画時にWBSが重要な役割を果たすといわれているのはなぜでしょうか。WBSを活用することで得られる主なメリットを紹介します。

やるべきことが明確になる

WBSの最大の特徴は「構造図」としてまとめることです。タスクを抽出するのであれば、リスト形式で羅列していくこともできるでしょう。しかし、タスクの抜け漏れがないか確認するには、タスク同士の関連性や階層構造を確認しておく必要があります。

タスクを構造図に落とし込むことで、具体的な何をすればよいのか、どのような作業が発生するのかを視覚的に確認しやすくなります。取り組むべきタスクが明確になることは、WBSを活用するメリットといえるでしょう。

スケジュールを組むための準備ができる

プロジェクトを実行に移すにあたって、スケジュールを組むプロセスは必須といえます。いつまでに何をやるべきかを明確にし、進捗状況を確認しながら作業を進める必要があるからです。

しかし、タスクの洗い出しが不十分な状態でスケジュールを組んだ場合、必要なタスクが漏れてしまうなどのトラブルが生じかねません。スケジュールを組むための準備段階として、タスクを漏れなく洗い出せることもWBSを活用するメリットの1つです。

役割分担が明確になる

プロジェクト内のタスクが明確になれば、どのタスクを誰が担当するのかを明示できます。役割分担が明確になるため、責任の所在が曖昧になるのを防げるのです。

タスクの洗い出しが不十分な状態でプロジェクトが進行すると、想定外のタスクが発生しやすくなります。「手の空いている人が担当する」といった曖昧な分担の決め方をしていると、担当者間で重複するタスクや未着手のタスクが発生しがちです。タスクを確実に、かつ効率よく割り振るためにも、事前にタスクを構造化しておく必要があります。

毎回1から作り直すのは、それこそ工数のムダですし作業内容の抜け漏れが発生するリスクがあります。テンプレートを使用して、アップデートを重ねていけば、WBSの品質向上にもつながります。

タスク管理の上手な進め方は、下記をご参照ください。

参考: ブラウザ上でできるタスク管理。メリットと方法、おすすめツールを紹介 | Backlogブログ

工数見積がしやすくなる

タスクを分解して考えることで、プロジェクト全体の工数見積がしやすくなります。たとえば、あるタスクを1件終えるまでに要する時間が30分だったとしましょう。同様のタスクが100件発生することが分かっていれば、すべての作業を終えるまでに50時間を要すると計算できます。

このように、細分化されたタスクを積み上げていくことによって、より実態に近い工数見積が可能になります。見積もりと実態の乖離を防ぎやすくなることも、WBSを活用するメリットといえるでしょう。

進捗管理がしやすくなる

プロジェクトを構成するタスクの全容が明らかになっていれば、何にどれだけ取り組む必要があるのかが把握できます。プロジェクトの進行中に現状の進捗状況がつかみやすくなり、作業の遅延につながる兆候にいち早く気づけるでしょう。

タスクの分解が不十分だと、残っているタスクがどの程度あるのか、残りのタスクを処理するためにどれだけの時間を要するのかが不透明になりがちです。ゴールが明確になることで進捗管理がしやすくなることは、WBSを活用するメリットといえます。

プロジェクトの見通しを共有できる

WBSを活用することによって、プロジェクトの全体像が可視化されます。プロジェクトに携わる各々のメンバーが自身の役割を認識し、プロジェクトに参画している意義を実感することにつながるでしょう。

タスク同士の関連性が図示されることで、担当業務にどのような後工程が控えているのかを確認できます。後工程を考えて作業を進めることで手戻りを防ぎ、結果としてプロジェクト全体を効率よく進められるでしょう。プロジェクト全体の見通しを共有できることも、WBSを活用するメリットの1つです。

WBSとガントチャートの違い

タスク管理によく用いられる書式として、ガントチャートが挙げられます。WBSとガントチャートはどう違うのか、双方がどのように関わっているのかを押さえておくことが大切です。

ガントチャートとは

ガントチャートとは、作業の内容を分解して示した表のことです。作業内容・担当者・スケジュールを一覧化することにより、工程管理や進捗管理がしやすくなります。

一方、WBSはプロジェクトを構成するタスクを洗い出し、構造化して示した図のことです。作業内容をタスク単位に切り分けた上で、タスク同士の関連性を図示できるものの、タスクごとのスケジュールの確認にはあまり適していません。よって、プロジェクトの進捗管理を行うにはガントチャートを活用するのが得策です。

Backlogの「ガントチャートでできること」については機能紹介ページからご確認ください。

WBSとガントチャートの関係

ガントチャートを進捗管理に活用できるのであれば、ガントチャートのみ作成すればよいのではないか、と感じた方もいるでしょう。実は、正確なガントチャートを作成するには事前にWBSを作成しておく必要があります。

ガントチャートに記載したタスクに漏れがあった場合、予定していたスケジュールを調整・変更しなければなりません。タスクの追加や変更が頻発するのを防ぐには、あらかじめ作業内容とタスクを明確にしておくことが重要です。WBSは精度の高いガントチャートを作成するための下準備として位置づけるとよいでしょう。

WBSの作り方

WBSの定義や種類、活用するメリットに対する理解が深まったでしょうか。次に、WBSを作るにはどのような手順を踏めばよいのかを見ていきます。WBSの作成方法を順に見ていきましょう。

作業内容をすべて洗い出す

最初にやるべきことは作業内容の洗い出しです。

プロジェクトを完了させるまでに存在するフェーズやタスクを、漏れや重複がないように分割していきます。ITシステム開発プロジェクトを例にとると、最初の分割は開発フェーズ(要件定義、設計、実装、テストなど)が想定されるでしょう。

分割ができたら、各要素をさらに細分化していきます。ここでも、漏れや重複なく分割しておくことが大切です。一番小さなレベルのタスクが数時間~数日程度の作業に収まる粒度を目安にしてください。

また、ツリー構造の階層を深くしすぎると、あるタスクが複数の親タスクにまたがってしまったり、タスク同士の親子関係を定義することに意識が割かれたりしやすくなり、すべてのタスクを洗い出すという本質から離れがちです。WBSを作成する目的は、あくまでもタスクの構造化であることを念頭に置きましょう。

全体を無理なく把握できる程度の大きさまでブレークダウンできたら、それ以上は無理に階層化する必要はありません。さらに下の階層に位置づけられるタスクに関しては、単に列挙するだけでも漏れなく洗い出せるはずです。

作業の順序設定

作業内容の洗い出しが終わったら、次は作業の順序設定です。

最初にすべき作業は何か、その次にすべき作業は何かを設定していきます。この工程を繰り返すことで、プロジェクト全体の工程を可視化しましょう。

作業の順序を設定する際には、作業の依存関係を明確にすることが大切です。

前工程の作業が終わらないと着手不可能なのか、並行して作業を進めることができるのかを明確にすることで、効率的にプロジェクトを進行できます。

作業の構造化

ここまでのプロセスで、ある程度は作業が構造化されているはずです。ツリー構造をもう一度眺めて、同じ階層で隣り合った要素同士のサイズ感がかけ離れていないかどうかを確認します。

同じ階層の塊を同じ概念として捉えることができれば、問題なく構造化できていると判断できます。たとえば「要件定義」と「基本設計」はともに「開発フェーズ」や「マイルストーン」と呼ばれる概念で捉えられるため、同じレベルで構造化されているかどうかを判断する際の手がかりになるでしょう。

担当者を明確にする(1タスク1担当者)

最後に、それぞれの作業に担当者を設定します。

このときポイントとなるのが担当者の人数です。基本的に「1タスク1担当者」のルールを徹底しましょう。

1タスクに複数人の担当者が設定されているタスクを見かけることがありますが、担当者の責任感が薄れてしまったり、最終的に誰が責任をもって作業を完了させるべきかが分からなくなったりしがちです。1タスクに複数名を割り当てるのは、基本的におすすめしません。

また、「クリティカルパス」にも注意してください。

プロジェクトを進める上で、各タスクの順番と作業時間を算出し、その中で絶対に遅れてはならないタスクをつなぐ導線を引いたものがクリティカルパスです。

クリティカルパスは、前工程が終了しないと次工程に進めない依存関係のあるタスクの組み合わせをつなぐため、見積もられた所要時間の合計が最も多くなる経路になります。

クリティカルパス上にある作業が遅れることは、プロジェクト全体が遅延する直接的な原因となるのです。クリティカルパスの発見も、WBSによる工程管理の重要な目的といえます。時系列に沿って作業の順序を設定する際には、必ずクリティカルパスを意識しましょう。

WBSを作成する際のポイント

WBSを作成する際に押さえておくべき重要なポイントをまとめました。WBSが本来の目的から外れることのないよう、次の3点を実践しましょう。

不明確なタスクを作らないようにする

タスクを洗い出していく際に、内容が曖昧なタスクが出てくることがあります。タスクの中身が不明確である以上、工数を見積もることもできないはずです。担当者にヒアリングを行うなどして、できるだけタスクの内容を明らかにおしておく必要があるでしょう。

タスクの内容がどうしても確定できない場合は、工数を推測で見積もらないようにしてください。推測で見積もりを出したタスクが、実は膨大な工数に及ぶこともあり得ます。不明確なタスクは確定できない状態で残しておき、実務を進める中で内容を明らかにしていくことが大切です。

タスク管理の上手な進め方は、下記をご参照ください。

参考: ブラウザ上でできるタスク管理。メリットと方法、おすすめツールを紹介 | Backlogブログ

クリティカルパスとバッファは分けて考える

スケジュールを立てる際には、日程に余裕をもたせることが重要とよくいわれます。しかし、タスク単位で工数を見積もる場合には実態に合った工数で算出することが大切です。

タスク単位でバッファをもたせてしまうと、タスクを積み上げていく過程で工数見積が膨張していきます。まずはクリティカルパスを正確に見極めた上で、必要に応じてバッファを設けるといったように、段階を踏んでスケジュールを立てていくのがポイントです。

テンプレートやツールを活用する

プロジェクトを構成するタスクを洗い出し、漏れや重複なく構造化することは重要ですが、WBSを作成すること自体が目的化しないように注意しましょう。WBSの作成は、プロジェクトを円滑に進めるための手段に過ぎません。よって、適切なWBSをできるだけ効率よく作成することが大切です。

WBSの作成に役立つテンプレートやツールなど、利用できるものがあれば有効活用することをおすすめします。WBSを一から作ることに時間を費やしてしまい、本来の目的を見失わないように注意してください。

まとめ

WBSは「作業を分解して構造化する手法」であり、プロジェクト管理の基本といえます。プロジェクトのスケジュールやガントチャートを作成する際の土台となるため、タスクを抜け漏れなく洗い出すことが大切です。

今回紹介したWBSの種類や作り方を参考に、タスクの構造化・可視化に取り組んでください。適切なWBSを作成することが、プロジェクトの成功に大きく寄与するはずです。

関連機能: ガントチャート | 機能 | Backlog

こちらもオススメ:

プロジェクト管理とは?目的や項目、管理手法について徹底解説! | Backlogブログ

プロジェクト管理の基本や主な項目を紹介。CCPMやWBSなどのプロジェクト管理の代表的な手法やプロジェクト管理全体の流れを解説。これからプロ…

backlog.com