プロジェクトを成功させるには、チーム内での役割や業務分担を明確に整理する「役割分担表」が不可欠です。役割分担表を作成すれば、誰がどの業務を担当し、どのような責任を持つかをひと目で把握できます。

本記事では、プロジェクトにおける役割分担表の基本やメリット、すぐに活用できる作成方法について解説します。プロジェクト管理ツール「Backlog」を使った管理手順も紹介しますので、効果的なプロジェクト管理に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

目次

プロジェクトにおける役割分担表とは

プロジェクトを円滑に進めるためには、誰が・どのタスクを・いつまでに実行するのかを明確にすることが不可欠です。そこで活用されるのが「役割分担表」です。役割分担表とは、プロジェクト内の各タスクに対して、担当者とその責任範囲を一覧化した表を指します。「誰が何をするのか」がひと目でわかるため、業務の抜け漏れや重複を未然に防ぎ、プロジェクト全体の進行管理をスムーズに行えるのです。

たとえば、資料作成やレビュー、顧客対応などのタスクごとに担当者を記載しておけば、メンバー同士の認識のズレが起きにくくなり、無駄な確認や手戻りも減少します。

また、役割分担表の内容をもとに、ガントチャートなどの管理ツールでスケジュールを可視化すれば、各タスクの進捗をリアルタイムで確認できます。

このように、役割分担表は単なる「作業の割り振り表」ではなく、プロジェクト全体の生産性を高めるための重要な管理ツールなのです。

プロジェクト体制図との違い

「役割分担表」と似た言葉に「プロジェクト体制図」がありますが、両者は目的も内容も異なる資料です。

体制図は、プロジェクトに関わるメンバーや組織の関係性を、誰が誰に指示を出すのかといった“指揮命令系統”を図式化したものです。たとえば、プロジェクトマネージャーの下にリーダーがいて、その下にメンバーが所属する、というような組織構造を表します。

一方、役割分担表は、各メンバーが具体的にどの業務やタスクを担当し、どこまで責任を持つかを一覧化したものです。「誰がどの作業を行うか」がひと目でわかるよう、表形式で業務単位に整理されている特徴があります。

このように、体制図は“人と組織のつながり”を示すものであり、役割分担表は“仕事と責任の所在”を明確にするツールです。どちらも重要ですが、目的に応じて使い分けることが大切です。

参考:プロジェクト体制図とは?書き方のポイントと業務効率化につながる活用方法を解説

RACIチャートとの違い

役割分担表と似たツールに「RACIチャート」がありますが、目的や使い方には明確な違いがあります。

RACIチャートとは、各タスクに対して次の4つの役割を割り当てる手法です。

- R:Responsible(実行責任者)

- A:Accountable(説明責任者)

- C:Consulted(協議先)

- I:Informed(報告先)

それぞれのタスクに対して「誰が主に手を動かすのか(R)」「最終的な責任を持つのは誰か(A)」「相談に乗る人は?(C)」「誰に報告が必要か(I)」を表にまとめることで、プロジェクト内の関係性や責任の所在を明確にできます。

この手法は、特に複数部門にまたがる大規模プロジェクトや、関係者が多い体制でよく用いられます。情報伝達の流れや意思決定の責任範囲が明確になるため、業務の停滞や対応漏れを防ぐ効果があるのです。

一方、役割分担表は「誰がどの業務を担当するか」に焦点を当てた実行面のタスク管理表です。関与度や責任の重さまでは定義せず、主に作業の可視化と進捗管理を目的としています。

プロジェクトでの役割分担表の構成要素・項目

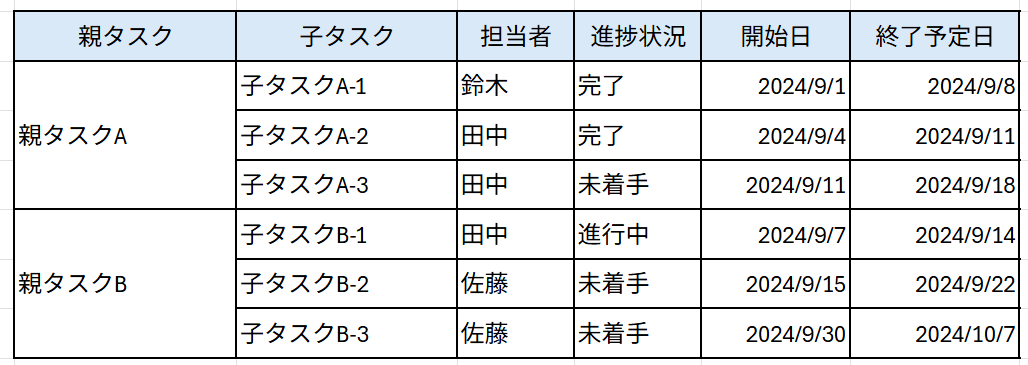

役割分担表を作成する際は、以下のような要素・項目を含める必要があります。

- 業務・タスク名

- 詳細情報

- 担当者名

- 開始日・期限日

- 他課題との依存関係

- 進捗状況

- 優先度

すべての項目が必須なわけではありませんが、業務・タスク名のほか担当者名や開始日・期限日は最低限明記しておきましょう。

それぞれの項目について解説します。

1. 業務・タスク名

役割分担表における業務・タスク名は、各メンバーが担当する具体的な作業内容を示す項目です。

タスクは、「動詞+成果物」(例:資料作成→資料を作成する、データ移行→データを移行する)のように、作業と目的物がひと目でわかる形で記載するのがポイントです。この形式にすることで、どこまでやれば「完了」と判断できるかがわかりやすくなります。

また、タスク名の命名ルールをチーム内で統一しておくと、内容の予測がしやすくなり、検索や管理もしやすくなります。

後工程や他チームとの連携を円滑に進めるためにも、誰が見てもわかりやすく、具体性のある命名を心がけましょう。

2. 詳細情報

タスク名を記載したら、タスクを実行するうえで必要な詳細情報も加えましょう。具体的には、タスクの完了条件や品質基準を文章または箇条書きで示します。

詳細情報を記載する際は、「これを満たせば完了とみなす」という基準を具体的な数値や形式で示すのがポイントです。タスク実施時のルールや制約を明記することで、作業者は何をもってタスクが完了したと見なされるかを把握できます。また、承認者も「完了基準」に従って進捗をチェックできるため、品質を評価しやすくなります。

詳細情報には、関連資料や担当者への連絡先なども記載しておくと、スムーズな連携が図れるでしょう。

3. 担当者名

担当者名を記載することで、誰が作業を行い、誰に確認を取るべきかがひと目で把握できます。

タスクを複数人で進める場合は、主担当と副担当を区別して記載すると役割が明確になるでしょう。あわせて、確認や承認を行う担当者も記載しておくことで、最終的な判断を下すべき人物が明らかになり、スムーズな意思決定につながります。

4. 開始日・期限日

役割分担表には、各タスクの開始日と期限日を記載します。これにより、タスクがいつ始まり、いつまでに終わるべきかが明確になり、進捗管理がしやすくなります。

なお、開始日と期限日は、プロジェクトの進捗によって変化することが多い項目です。そのため、変更があった場合に備えて、事前に「更新ルール」と「関係者への通知方法」を決めておくとよいでしょう。

5. 他課題との依存関係

他課題との依存関係は、各タスクが他のタスクや業務とどのように関連しているかを示す項目です。

多くのタスクには、「この作業が完了しないと次に進めない」といった前提条件があります。この依存関係を無視して進行すると、手戻りや作業の停滞につながってしまいます。

そのため、役割分担表では、各タスクが「どの作業の後に始まり、何に影響を与えるか」を明確に記載することが重要です。

依存関係(先行・後続や並行不可)を、タスク番号や名称を使って具体的に記載しておくと、関係性を把握しやすくなり、スムーズに進行を管理できます。

6.進捗状況

進捗状況は、各業務やタスクの現在の進行状況を示す項目です。「未対応/進行中/レビュー中/完了」のように進捗段階を記録することで、タスクの遅延や停滞を早期に発見できます。

「進捗状況」は常に最新に保つ必要があるため、担当者がステータスを随時更新するよう、あらかじめルールを定めておきましょう。その際、各ステータスの定義も明確にしておくと、誰でも迷わず状況に応じたステータス変更ができるようになります。

7.優先度

優先度は、各業務やタスクの緊急性や重要性を示す指標です。優先度が不明確だと重要な作業が後回しにされ、結果的に納期遅延や品質低下につながる恐れがあります。

役割分担表では「High /Medium/Low」や「P1 /P2/P3 」のように、段階ごとに優先度を設定するのが一般的です。

タスクの割り込みや延期が発生した場合も、どの作業を優先的に進めるべきかわかるため、限られた人員や時間をどこに割くべきかを検討しやすくなります。

また、優先度はプロジェクトの進行に応じて変動する可能性があるため、定期的な見直しも重要です。状況に応じて優先順位を再調整し、チーム全体に共有できる体制を整えておきましょう。

プロジェクトで役割分担表を作成するメリット

プロジェクトを円滑に進めるには、役割分担表によって「誰が・いつ・何を担当するのか」を明確にすることが大切です。本章では、プロジェクトで役割分担表を作成するメリットを紹介します。

- 業務の抜け漏れや重複防止

- チームメンバーの自発的な行動の促進

- チーム間におけるフォロー体制の強化

それぞれ詳しく見ていきましょう。

業務の抜け漏れや重複防止

役割分担表では、すべてのタスクに対して担当者と対応内容を明記します。これにより、どの業務が誰の担当かが一覧で確認でき、抜け漏れや重複を防止可能です。

たとえば、曖昧な口頭の伝達だけでは、同じ作業を複数人が行ったり、誰も手をつけていなかったりすることがあります。役割分担表でタスクと担当者を明確にすることで、作業の重なりや抜けを事前に把握できます。

チームメンバーの自発的な行動の促進

役割分担表では、各メンバーにどの業務を担当するかが明確に割り当てられます。これにより、「自分の仕事」がはっきりし、責任意識が生まれるのです。

担当が不明確な状態では「誰かがやるだろう」と他人任せになりがちですが、役割が明示されていれば、必要な行動を自らで判断しやすくなります。結果として、メンバーの自発的な動きが促され、チーム全体の生産性向上につながるでしょう。

チーム間におけるフォロー体制の強化

役割分担表では、各メンバーの担当タスクと進行状況を一覧で把握可能です。誰がどこで詰まっているのかが見えるため、他チームのメンバーも必要に応じてフォローに入りやすくなります。

これにより、特定の作業に負荷が集中したり、対応が遅れたりするのを防ぎ、チーム全体で支え合える体制をつくることができるのです。

役割分担表の作成ステップ

役割分担表を作成するための、基本の3ステップを解説します。

- 業務(タスク)をリストアップする

- 作業完了日を設定する

- タスクごとに担当者(役割)を割り当てる

それぞれについて、順番に解説します。

1. 業務(タスク)をリストアップする

まずは、プロジェクトで必要となる業務やタスクをすべて洗い出します。大きな作業は分解し、具体的な作業単位に落とし込むことがポイントです。

タスクは成果物や完了条件を基準に分けると、進捗管理や担当の割り当てがしやすくなります。また、時系列や作業フローに沿って整理することで、抜け漏れの防止にもつながります。

2. 作業完了日を設定する

業務をリストアップしたら、タスクごとに作業完了日(締め切り日)を設定します。期限を明確にすることで、タスクの優先順位や進行スケジュールを可視化でき、遅延の早期発見につながります。

また、タスク間の依存関係やマイルストーン、開始日とのバランスを意識してスケジュールを組むようにしましょう。これにより、作業の順序やリソースの配分を適切に設定できるようになります。

3. タスクごとに担当者(役割)を割り当てる

最後に、タスクごとに担当者や役割を割り当てます。誰がどの業務を担当するのかを明確に記載することで、責任の所在がはっきりし、業務の抜け漏れや重複を防止できます。

担当者の割り当てでは、どの人材がどのポジションに適しているかの判断や、適切な振り分けが必要です。またタスクの負荷が特定のメンバーに偏らないよう、バランスよく分配することも大切です。

大規模なプロジェクトの場合は、主担当だけでなく副担当や確認者など複数の役割を割り当てるのもよいでしょう。

プロジェクトの役割分担表を作る際のポイント

プロジェクト管理で役割分担表を作成するときは、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

- メンバーがいつでもアクセスできるようにする

- 更新しやすい役割分担表にする

- タスクの関連情報に簡単にアクセスできるようにする

それぞれのポイントについて解説します。

メンバーがいつでもアクセスできるようにする

役割分担表は、すべてのメンバーが必要なときに確認できる状態で管理することが重要です。ローカル保存では共有に手間がかかり、情報の行き違いや確認漏れが発生しやすくなります。

クラウド上で管理すれば、「どこに保存されているかわからない」といったトラブルを防ぎ、誰でも同じ情報にアクセスできるようになります。さらに、更新時にはチーム内での通知や声がけを組み合わせることで、情報の見逃しを予防可能です。こうした工夫により、役割分担表の活用がスムーズになり、チームの連携力も高められるでしょう。

更新しやすい役割分担表にする

役割分担表は、タスクの変更や担当の入れ替えなど、日々の変化に合わせて柔軟に更新できるようにしておくことが重要です。更新が面倒だと放置され、役割分担表が使われなくなってしまいます。そのため、記入項目は必要最小限にとどめ、運用負荷を抑えることが基本です。

また、更新時にミスが発生しないようにする仕組みづくりも重要です。エクセルで管理する場合は、エクセルのセル保護機能や、選択肢を事前に用意した入力形式(プルダウンメニュー)を活用すれば、更新時の誤操作・誤入力を予防できます。

Backlogなどのプロジェクト管理ツールでは、あらかじめ整った入力フォームが用意されており、誰でも迷わず正確に更新できます。そのためルールの統一や保守の手間も自然と減らすことができるのです。

継続的に活用される役割分担表にするためには、「更新しやすさ」を最初から設計しておくことが欠かせません。

タスクの関連情報に簡単にアクセスできるようにする

タスクの詳細内容や参考資料、議事録リンク、補足コメントなどをタスクごとに一元化しておくと、情報を探し直す手間が省けます。

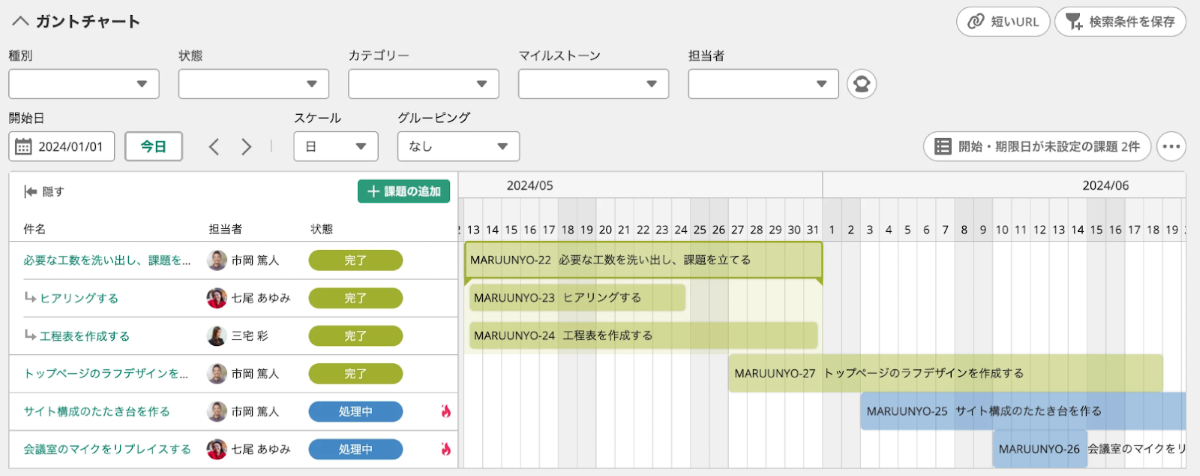

たとえば、Backlogなどの管理ツールでは、ガントチャートのタスク一覧からタスク詳細ページにアクセスできます。詳細ページでは、関連情報を集約することが可能です。

情報が分散しない構造にしておくことで、誰でも必要な情報にすぐたどり着けるようになります。結果として、プロジェクト全体の作業効率が大きく向上するでしょう。

プロジェクトの役割分担表はエクセルで作成できる?

役割分担表は、エクセルでも作成可能です。WBS形式で「タスク名」「担当者」「期限」「詳細」などの列を設ければ、シンプルな構成で最低限の運用ができます。条件付き書式を使えば、期限が近いタスクを色分けするなどの工夫も可能です。

ただし、いくつかの課題もあります。たとえば、詳細情報を詰め込みすぎるとセルが肥大化し、非常に見にくいものになってしまいます。また、タスクの更新通知を自動化するのが難しく、手動で対応しなければなりません。さらに、メンバーによる誤った上書きや、変更履歴の管理が煩雑になるリスクもあり、運用・保守の負荷が大きくなりがちです。

一方、Backlogなどのプロジェクト管理ツールでは、必要な機能がはじめからそろっているため、正確で効率的な業務が実現します。たとえば、タスク登録時に必要な情報を入力するだけで、ガントチャートに自動的に反映されます。関連する資料やコメントをタスクに紐づけられるため、情報を一か所にまとめて管理でき、更新や確認もスムーズです。

特に、タスク数や関係者が多いプロジェクトでは、エクセルよりも作業ミスや伝達漏れを防ぎやすく、効率的かつ安定した運用が可能です。

プロジェクト管理に効果的な「Backlog」の魅力

役割分担を管理するには、適切なツール選びが重要です。エクセルでも可能ではありますが、機能面や保守性に課題があります。

Backlogは、ガントチャートやファイル共有、コメント機能など、プロジェクト・タスク管理に必要な機能を備えたクラウド型ツールです。操作も直感的で、初めてのチームでも使いやすく、進捗共有や作業の見える化をサポートします。

ここからは、プロジェクト管理に効果的なBacklogの魅力や使い方を詳しく解説します。

簡単入力で役割分担表をすぐに作成できる

Backlogでは、タスク名・担当者・期日を入力するだけでガントチャートが自動生成されます。画面上にタスクの並びや期間が視覚的に表示されるため、プロジェクト全体のスケジュールや進捗状況をひと目で把握できます。

また、日程の変更もドラッグ&ドロップで簡単に調整できるため、スケジュール変更の手間もかかりません。

ガントチャートを活用することで、管理にかかる負担を大幅に削減できます。

タスクごとに情報を集約できる

Backlogでは、タスクごとに専用のページが設けられており、そこに関連情報を集約できます。

ガントチャート上のタスクをクリックすると、詳細画面が開き、タスクの詳細情報、添付ファイル、参考リンク、コメントなどの確認が可能です。

この専用ページに情報を集約させることで、ファイルを探したり、担当者に内容を確認したりする手間を大幅に削減できます。情報が整理されていれば、他のメンバーもすぐに状況を把握でき、引き継ぎや対応のスピードも向上するでしょう。

リアルタイムでの情報共有を促進

Backlogはクラウド型のサービスのため、登録されたデータは常にオンライン上で管理されます。チームメンバーは、インターネット環境さえあれば、パソコンやスマートフォンからいつでもアクセス可能です。

進捗状況やタスクの変更なども即時に共有されるため、情報の遅延や行き違いを防ぐことができます。場所にとらわれず最新の状態を確認できる環境が、円滑な連携と素早い対応を支えます。

最適なツールを活用して、円滑なプロジェクト管理を実現しよう

プロジェクトを成功させるには、メンバーの役割分担や情報共有が欠かせません。役割分担表を活用すれば、役割と責任範囲が明確になり、メンバーそれぞれが自発的に動ける環境が整います。

役割分担表はエクセルでも作成可能ですが、本格的なプロジェクト管理にはBacklogのような専用の管理ツールがおすすめです。Backlogを使えば、タスク管理・情報共有・進捗確認を一つのツール上で実施できるため、プロジェクト管理全体の効率化を図れます。

<基本的な機能の一覧表>

| 機能 | 特徴 |

| ガントチャート | 各タスクやプロジェクト全体の進捗を可視化。ドラッグ&ドロップで簡単にスケジュールを調整。 |

| ボード | プロジェクト内の課題の進捗を一覧で表示。ドラッグ&ドロップでタスクの進捗を素早く更新。 |

| ファイル共有 | プロジェクトごとのファイルを一元管理。関連する課題ページやWikiにリンクを設置することで、簡単にアクセスできる。 |

| ドキュメント機能 | リアルタイムの同時編集とリッチテキスト対応で、議事録やマニュアルの作成・共有を効率化。自動保存・変更履歴・階層管理も可能。 |

| Wiki | 議事録や業務フローなど、プロジェクトに関するナレッジを集約。メンバーが自由に追加・編集可能。 |

| バーンダウンチャート | プロジェクトの進捗をマイルストーンごとにグラフで表示。タスクの遅延を瞬時に把握。 |

| 親子課題 | 依存関係にあるタスクを親子課題としてまとめて管理。 |

| 課題ごとのコメント | タスクごとに円滑なコミュニケーションを促進。 |

| お知らせ機能 | プロジェクトに関する更新情報をメンバーに通知。 |

| モバイルアプリ | スマートフォンからタスク管理が可能。プロジェクトの進捗確認のほか、コメント返信やWikiにも対応。 |

Backlogを体験できるよう、30日間の無料トライアル期間を設けています。実際にBacklogの操作性を確かめたうえで、導入をご検討いただけます。

さらに、Backlogの特長や機能、料金プラン、実際の業務改善事例を網羅した資料をご用意しました。以下のリンクから資料をダウンロードできますので、ぜひご覧ください。