キックオフミーティングは、プロジェクト成功の土台を築くための重要なステップです。目的や進め方を正しく理解し、適切に準備・運営することでプロジェクトの成功率を大きく高められるのです。

本記事では、キックオフミーティングの目的や開催方法、効果的な準備の進め方について解説します。さらに、プロジェクト管理ツール「Backlog」を活用し、ミーティングを効率化する具体的な方法も紹介します。キックオフミーティングを効果的に実施したい方は、ぜひ参考にしてください。

参考:チームの力を最大化し、組織の競争力を高める 「チームワークマネジメント」

オンデマンド配信:「次の時代をつくる、チームのかたち」── 国産SaaSリーダーが語る、これからの組織とチームワーク

目次

キックオフミーティングとは

キックオフミーティング(kickoff meeting)とは、ビジネスで新しいプロジェクトを始める際に行う最初のミーティングです。チームメンバーやプロジェクトに関係する人(ステークホルダー)が集まり、プロジェクトの目的・進め方・スケジュールなどを共有します。

キックオフミーティングを通じて、参加者全員が「何を目指して、いつまでに何をするのか」を明確に理解することで、円滑なプロジェクト開始につなげられます。

キックオフミーティングの目的

キックオフミーティングの主な目的は以下の4つです。

・プロジェクト概要の共有

プロジェクトの背景や目的を説明し、メンバーが全体像を理解できるようにします。

・メンバー同士の顔合わせ

プロジェクト開始前にメンバー間のコミュニケーションを促し、協力しやすい関係性を築きます。

・プロジェクトの方向性の確認

全員が目標や進め方を確認し、同じ方向を向いて業務に取り組めるようにします。

・メンバーのモチベーション向上

プロジェクトのスタートを明確に意識させることで、メンバーの意欲を引き出します。

これらの目的を達成できるように、キックオフミーティングを計画しましょう。

キックオフミーティングの種類

キックオフミーティングはプロジェクトの目的や参加者により、主に次の4種類に分けられます。

・社内プロジェクト向け

社内のプロジェクトチームが足並みを揃えてスタートできるよう、プロジェクトの目的や進め方を共有し、メンバー間で認識を一致させます。

・取引先・顧客向け

プロジェクトチームの紹介や進め方を明確に説明し、取引先や顧客との信頼関係を構築します。初回にしっかり意思疎通を図ることで、その後の円滑な進行につながります。

・役員・スポンサー向け

プロジェクトの背景・目的・意義をわかりやすく伝え、役員やスポンサーの理解と支援を得ます。

・アジャイルプロジェクト向け

2〜4週間ごとの短期間(スプリント)で成果を出す「アジャイル開発」では、各スプリントの開始時に頻繁にキックオフミーティングを行います。短い期間ごとに目標を設定し直し、チームの意識を常に揃えて進めるのが特徴です。

プロジェクトの目的や参加者に応じた適切な形式を選び、キックオフミーティングの効果を最大化しましょう。

キックオフミーティングの開催方法

キックオフミーティングを効果的に実施するためには、プロジェクトの特性やメンバー構成に合った開催方法を選ぶ必要があります。主な開催方法には、以下の3つがあります。

- 対面

- Web会議システム

- チャットツール

ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

対面

対面形式とは、会議室やコミュニティルームなどにメンバーを集めて直接顔を合わせて実施する方法です。初対面のメンバーが多い場合や、プロジェクトの重要度が高いときに適しています。相手の表情や反応をリアルタイムで確認できるため、一体感や信頼関係を築きやすいという点がメリットです。

デメリットとしては、移動の手間やスケジュール調整が必要となる点が挙げられます。特に遠方から参加するメンバーは負担が大きくなるため、事前に日程や場所を十分調整し、全員が無理なく参加できるよう配慮しましょう。

Web会議システム

Web会議システム(ZoomやTeamsなど)を使い、オンラインで実施する方法です。リモートワークやメンバーが分散しているプロジェクトに適しています。場所を問わず、画面越しに顔を見ながらコミュニケーションを取れることが最大のメリットです。

ただし、対面に比べると一体感が生まれにくいという声もあります。また、通信環境によっては進行がスムーズに行えないこともあるでしょう。

ツールによって参加可能人数が異なるため、事前に接続環境の確認やシミュレーションをしておくことが大切です。

チャットツール

SlackやChatworkなどを使って、テキストベースで実施する方法もあります。リアルタイムに全員が集まる必要がなく、業務が多忙なチームに最適です。やり取りがテキストで残るため、記録の振り返りや情報共有もしやすいというメリットがあります。

一方、相手の表情や雰囲気が伝わらず、一体感や臨場感を生みにくい点がデメリットです。加えて、議論が活発になりにくいため、コミュニケーションを重視したい場合は別の方法を検討するのがよいでしょう。

キックオフミーティングの準備

ここでは、キックオフミーティングを実施するのに必要な準備について解説します。

- 開催方法の決定

- 開催場所・スケジュールの確保

- 開催連絡

- 資料の作成

- 当日の進行の準備

それぞれについて、順番に解説します。

開催方法の決定

まず、キックオフミーティングをどの形式で実施するかを決めましょう。前述の「対面」「Web会議」「チャット」の中から、プロジェクトの規模・参加メンバーの所在地などを考慮して、最適な方法を選びます。

可能であれば、参加者の希望も確認しておくとよいでしょう。

開催場所・スケジュールの確保

次に、キックオフミーティングを実施する日時と場所を決めます。会議室を利用する場合は、直前になって部屋が確保できない事態を避けるため、早めの予約が必要です。

あわせて収容人数、プロジェクターやホワイトボードといった設備の有無を確認しておくと、当日スムーズに進行できます。

オンラインで開催する場合は、Web会議ツール(ZoomやTeamsなど)の設定を済ませ、接続URLを事前に発行しておきます。また、参加メンバーがツールを初めて使う場合は、事前に簡単な使い方を共有しておくと安心です。

全員のスケジュールを早めに調整し、無理なく出席できる日時を設定することも重要です。特にプロジェクト開始時はメンバーが忙しいことも多いため、余裕をもって日程調整を行いましょう。

開催連絡

開催日時・場所・方法が決まったら、速やかに参加メンバーへ連絡しましょう。メールや社内チャットを利用し、必要な情報を簡潔かつ明確に伝えます。連絡時に伝えるべき主な内容は以下のとおりです。

- 開催日時(開始・終了予定時刻)

- 開催場所(対面の場合は部屋名・オンラインの場合は接続URL)

- 開催方法(対面/Web会議システム/チャットなど)

- 事前準備(アカウント作成・アプリのインストールなど)

情報に漏れやミスがあると、当日の混乱や参加率低下につながります。参加者全員が安心して当日を迎えられるよう、必要事項を正確に伝えることが重要です。

資料の作成

キックオフミーティングを効果的に進めるためには、必要な資料を事前に準備することが重要です。加えて、開催前に参加メンバーへ共有しておくことが望ましいでしょう。事前に共有した資料は会議の内容をスムーズに理解し、議論を深めるための土台となります。

重要な資料として、以下のものが挙げられます。

- アジェンダ(議事日程):日時、場所、参加者、議題の一覧表

- プロジェクト概要資料:背景・目的・課題・ゴールの整理

- プロジェクトスケジュール(WBS):タスク別の担当者や期間を可視化した計画表

- メンバー体制図:役割分担や報告ルートを図式化したもの

これらの資料があることで、全員が共通認識をもった状態でミーティングに臨めるでしょう。

当日の進行の準備

キックオフミーティング当日を円滑に進めるために、事前の準備を具体的に進めます。まずは、司会進行や議事録の担当者を決めておきます。また、必要に応じてプロジェクターやホワイトボードを準備し、Web会議の場合は接続ツールの動作確認を済ませておくと安心です。

次に、当日の進行シナリオを作成し、各議題にどのくらいの時間を割くかを明確にしておきましょう。これにより、議論の脱線や時間オーバーを防ぎ、ミーティングの目的を効率よく達成できます。

当日に慌てることがないよう、事前に段取りをしっかり整えておくことが大切です。具体的な進行方法については、次の章で詳しく解説します。

キックオフミーティングの進め方

ここでは、キックオフミーティングの基本の流れを説明します。具体的な進め方は以下のとおりです。

- 自己紹介・アイスブレイク(メンバー間の緊張をほぐす)

- プロジェクト概要の説明(目的や目標を共有し、全員の認識を統一する)

- スケジュールと役割分担の確認(各メンバーに自分の担当や役割を理解させる)

- 質疑応答・決定事項の確認(不安や疑問を解消し、決定事項を再確認する)

これらを順序よく進めることで、メンバーがプロジェクトへの理解と納得感を深められます。具体的なポイントを一つずつ詳しく解説していきます。

1. 自己紹介・アイスブレイク

キックオフミーティングは、メンバー同士の自己紹介と簡単なアイスブレイクから始めましょう。自己紹介では名前や担当業務だけでなく、過去の経験やプロジェクトへの意気込みなどを共有すると、互いの理解が深まります。

また、「最近気になっていること」や「趣味」といった軽めの話題を交えると、場の雰囲気が和やかになり、初対面のメンバーも安心して話しやすくなります。

主催者は参加メンバーの話をサポートしたり、話題を広げたりして、話しやすい雰囲気づくりに努めましょう。ただし、中には話すことが苦手なメンバーもいます。その場合は、無理に全員に話させようとするのではなく、「後ほどじっくり聞かせてくださいね」といった配慮ある一言で、自然に次の人へとつなぐ工夫が大切です。

緊張がほぐれることで、その後の議論や意見交換が活発になり、プロジェクトの円滑なスタートにつながります。

2. プロジェクト概要の説明

プロジェクトの背景・目的・具体的なゴールをメンバー全員に明確に伝えましょう。「なぜこのプロジェクトが必要で、どんな課題を解決しようとしているのか」「最終的にどのような成果を目指しているのか」を丁寧に説明することで、メンバーはプロジェクトに取り組む意義を理解できます。

ここでメンバー間の認識をきちんと揃えておくことで、後々の業務進行や意思決定も円滑になります。説明中は「ここまでで疑問はありませんか?」など適度に声かけをし、メンバーが気軽に質問や確認をできる雰囲気を作りましょう。

3. スケジュールと役割分担の確認

プロジェクト全体のスケジュールや主要なマイルストーンを示し、各メンバーの役割・責任範囲を明確にします。また、誰にどのタイミングで報告・相談をすればよいのか、最終決定を行う責任者は誰かなどの情報も共有しましょう。

この段階で役割分担が明確になると、「自分はいつまでに何をすべきか」が具体的に理解でき、メンバーは主体的に行動できるようになります。

4. 質疑応答・決定事項の確認

ミーティングの最後には質疑応答を行い、参加者の疑問や不安、進行上の注意点などを確認しましょう。このとき、「特に不安に感じていることはありませんか?」など、質問を具体的に投げかけると、参加者が発言しやすくなります。疑問点をその場で解消できれば、後々の誤解やトラブルを未然に防げます。

また、ミーティングで決定したことは、議事録や箇条書きで簡潔にまとめ、必ず全員で再確認しましょう。参加者が決定事項に納得して会議を終えることで、プロジェクトに対する理解度が深まり、メンバーのモチベーション向上にもつながります。

必要に応じて、今後の連絡方法や次回の打ち合わせ予定などもこの場で明確にすると、その後の行動がスムーズになります。

キックオフミーティングを実施する際の注意点

キックオフミーティングを成功させるためには、いくつか注意すべきポイントがあります。

- できるだけ専門用語を使わずに説明する

- ミーティングが間延びしないようにする

- メンバーが議事録を確認できるように共有する

ここからは、それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

できるだけ専門用語を使わずに説明する

キックオフミーティングでは、参加者全員が理解できるよう、専門用語や難しい表現は極力避けて説明しましょう。特に、複数の部門や社外のクライアントが参加する場合、専門知識を前提とした言葉は誤解を生む原因になります。

専門的な内容をどうしても伝える必要がある場合は、図解や具体例を使い、誰にでも伝わる工夫をします。こうした配慮により、参加者の理解度が高まり、後工程での認識のズレや手戻りを防げるのです。「ここまでの説明で不明な点はありませんか?」と適宜確認を入れることも効果的です。

ミーティングが間延びしないようにする

キックオフミーティングは、テンポよく進めることが重要です。会議が間延びすると参加者の集中力が落ち、話の要点や目的が曖昧になってしまいます。特に質疑応答は長引きやすいため、あらかじめ議題ごとの時間配分を明確に設定し、参加者にも終了時間を伝えておきましょう。

各議題の制限時間を設けると会議にメリハリがつき、集中力が保ちやすくなります。司会や進行役は議論が脱線した場合も話を適切に整理し、スムーズに次の話題へと切り替えることを意識しましょう。

メンバーが議事録を確認できるように共有する

キックオフミーティングで話し合った内容は、必ず議事録にまとめ、参加者全員に共有しましょう。議事録は「何を」「どのように決めたか」を記録することで、後からの認識のズレや誤解を防げます。

議事録はクラウドストレージやプロジェクト管理ツールなど、メンバーがいつでも確認できる場所に保存します。また、記憶が新しいうちに内容を確認できるよう、ミーティング終了後できるだけ早めに共有することも大切です。

キックオフミーティングの効果を最大化させる「チームワークマネジメント」とは

キックオフミーティングの成果を最大化するには、チーム全体の連携力を高めることが欠かせません。強固なチームワークを築くことで、タスク管理・進捗把握・工数管理といった日々の業務をより効果的かつスムーズに進行できるのです。

ヌーラボでは、チームメンバーが1つの目標に向かって協力し、効率的に業務を推進するプロセスを「チームワークマネジメント」と定義しています。キックオフミーティングの時点から強固なチームワークを意識することで、メンバー間の信頼関係が深まり、それぞれの役割や責任も明確になります。その結果、プロジェクト全体の推進力が高まり、チームとして大きな成果を生み出せるでしょう。

チームワークマネジメントの考え方や具体的な進め方についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。具体的な事例を交えながら、チーム力を引き出すためのポイントを紹介しています。

参考:チームの力を最大化し、組織の競争力を高める 「チームワークマネジメント」

キックオフミーティングではタスク整理が重要!おすすめツールを紹介

キックオフミーティングでプロジェクトをスタートさせる際に、必ず行うべきことが「タスク整理」です。タスク整理とは、「誰が」「いつまでに」「何をするのか」を明確にし、役割を割り当てる作業です。これが曖昧なままだと、メンバー間の認識にズレが生じ、プロジェクトの遅延や混乱の原因になってしまいます。

そこで活用したいのが、タスク管理や情報共有を支援するツールです。プロジェクト管理ツールを導入することで、タスクやスケジュールを視覚的に管理でき、メンバー間で情報共有が容易になります。

なかでもおすすめなのが、使いやすさと機能性を兼ね備えたプロジェクト管理ツール「Backlog」です。ここでは、Backlogの特長とキックオフミーティングに関する活用方法をご紹介します。

ミーティング前の資料作成がスムーズになる

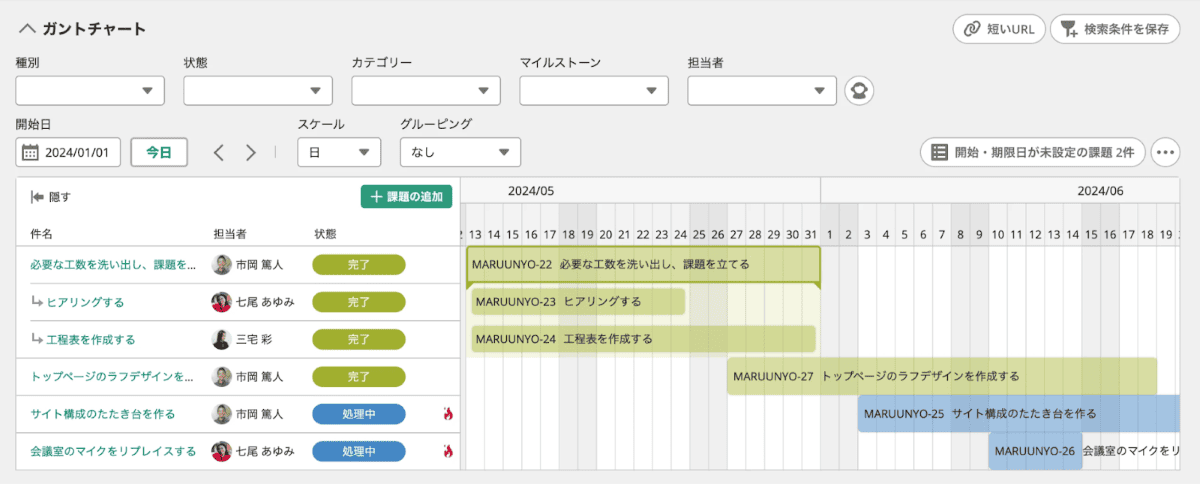

ガントチャート機能を使うと、「誰が」「いつまでに」「何をするか」といったタスクの情報を時系列で整理し、プロジェクト全体の進行状況をひと目で把握できます。

担当者や作業期間を入力するだけで、スケジュールを簡単に整理できるため、タスクの割り振りを計画する際にも有効です。

タスクの割り振りが決まったら、そのガントチャートをそのままミーティング用の資料としてメンバーに共有できます。新たに資料を作成する手間が省けるうえ、参加者も事前にプロジェクトの流れや自分の役割をイメージできるため、キックオフミーティングをスムーズに進められるでしょう。

参考:ガントチャートをExcel形式でダウンロードする|Backlog ヘルプセンター

作成したタスクやガントチャートをそのままプロジェクトに活用できる

Backlogのガントチャートで作成したスケジュール案は、そのままプロジェクトの正式なスケジュールとして活用できます。

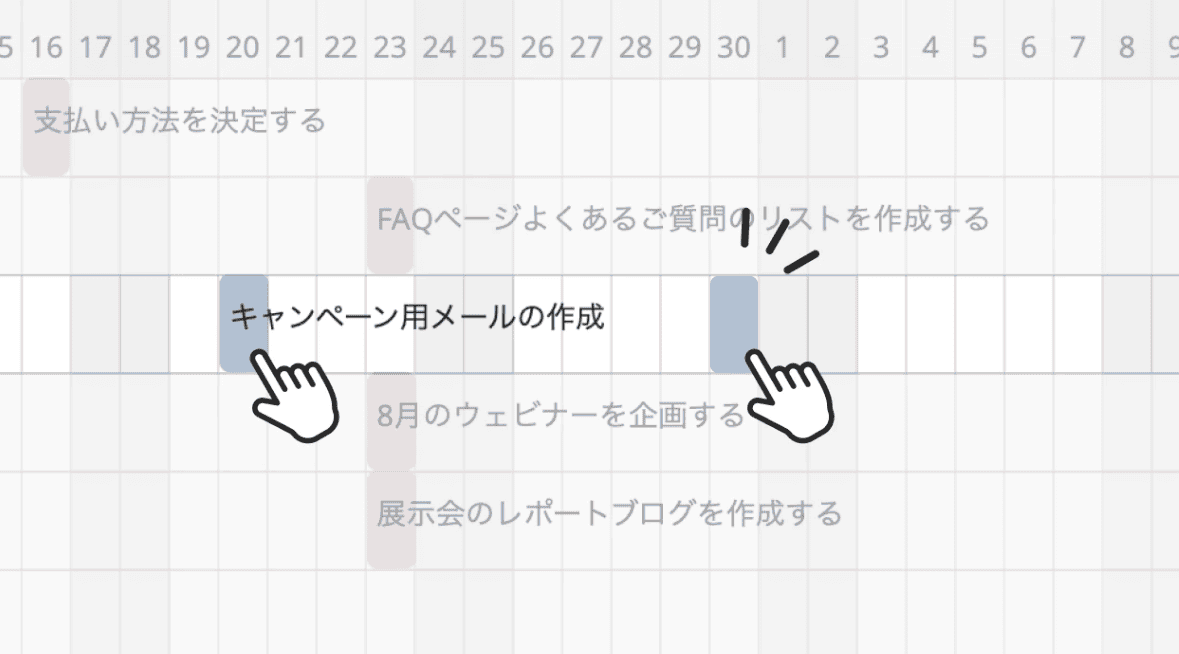

また、Backlogのガントチャートは、マウスのドラッグアンドドロップで直感的に日程を調整できます。ミーティング中に変更が生じても、その場で即座に対応可能です。これにより、会議後の調整の手間が省け、時間の節約にもつながります。

情報共有が簡単に行える

キックオフミーティングで使った議事録や資料は、BacklogのWiki機能やドキュメント機能、ファイル共有機能を使って簡単に保存・共有できます。メンバーはインターネット経由でいつでも最新の情報にアクセスできるため、「資料がどこにあるかわからない」といった問題を防止可能です。

また、Backlogではタスクごとにコメント欄が用意されているため、情報やコミュニケーションが分散せず、必要なやり取りをタスクごとに集約できます。過去のコメント履歴を確認できるので、途中参加のメンバーでもスムーズにキャッチアップが可能です。

関連機能:Wiki | 機能 | Backlog

関連機能:ドキュメント機能 | 機能 | Backlog

キックオフミーティングを円滑に実施するためにBacklogを活用しよう

キックオフミーティングは、プロジェクトの成功を左右する重要なステップです。しかし、いくら良い議論や合意形成ができたとしても、「決めたことが実行に移されない」「情報がうまく共有されていない」といった課題が残ると、その効果は半減します。

こうした課題を解決するには、ミーティングで決定した事項を迅速かつ確実に共有・管理できる仕組みが欠かせません。だからこそ、キックオフミーティングの段階から、タスク管理や情報共有をスムーズに進めるツールを整えておくことが重要なのです。

そこでおすすめなのが、プロジェクト管理ツールの「Backlog」です。Backlogはシンプルで直感的に操作でき、ITツールに慣れていないメンバーでも簡単に扱えます。また、決定事項やタスク、資料を一元管理できるため、「決めたことが放置される」「情報共有が不十分で混乱する」といった問題を防止できます。

<基本的な機能の一覧表>

| 機能 | 特徴 |

| ガントチャート | 各タスクやプロジェクト全体の進捗を可視化。ドラッグ&ドロップで簡単にスケジュールを調整。エクセルファイルとしてエクスポートも可能。 |

| ボード | プロジェクト内の課題の進捗を一覧で表示。ドラッグ&ドロップでタスクの進捗を素早く更新。 |

| ドキュメント機能 | リアルタイムの同時編集とリッチテキスト対応で、議事録やマニュアルの作成・共有を効率化。自動保存・変更履歴・階層管理も可能。 |

| ファイル共有 | プロジェクトごとのファイルを一元管理。関連する課題ページやWikiにリンクを設置することで、簡単にアクセスできる。 |

| Wiki | 議事録や業務フローなど、プロジェクトに関するナレッジを集約。メンバーが自由に追加・編集可能。 |

| バーンダウンチャート | プロジェクトの進捗をマイルストーンごとにグラフで表示。タスクの遅延を瞬時に把握。 |

| 親子課題 | 依存関係にあるタスクを親子課題としてまとめて管理。 |

| 課題ごとのコメント | タスクごとに円滑なコミュニケーションを促進。 |

| お知らせ機能 | プロジェクトに関する更新情報をメンバーに通知。 |

| モバイルアプリ | スマートフォンからタスク管理が可能。プロジェクトの進捗確認のほか、コメント返信やWikiにも対応。 |

Backlogを体験していただくために、30日間の無料トライアル期間を設けています。こちらをお試しいただくことで、実際にBacklogを操作したうえで導入をご検討いただけます。

さらに、Backlogの特長や機能、料金プラン、実際の業務改善事例を網羅した資料をご用意しました。以下のリンクから資料をダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。