ワークマネジメントとは、業務全体の流れを整理・最適化し、組織やチームが効率的かつ効果的に成果を上げられるようにする手法です。単なるプロジェクト管理やタスク管理にとどまらず、業務全体のつながりを可視化し、部門を超えた連携を強化できます。

また、多様なメンバーが関わる現場では、チームワークマネジメントが成果を左右します。チームワークマネジメントは、異なる所属・組織のメンバーで構成されたチームが、共通の目的を達成するために、協力し合い、それぞれの強みを活かしながら自律的に活動するチームを設計・運営するための概念です。

本記事では、ワークマネジメントの効果や必要な要素、さらにチームワークマネジメントの重要性について、具体的に解説します。

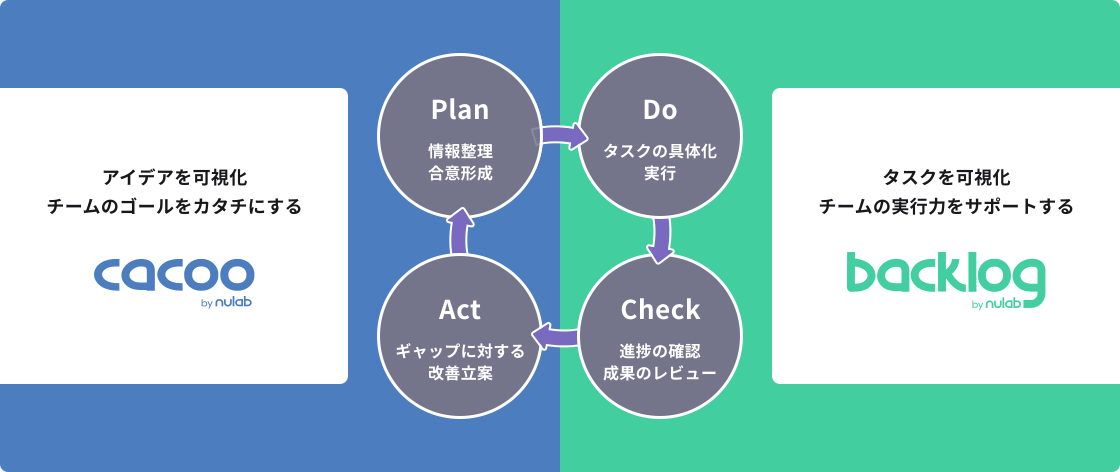

ヌーラボが提供するBacklogとCacooを活用すれば、チームワークマネジメントの計画から実行、改善までのプロセスを効率化し、強いチームをつくることが可能です。具体的な実践方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

オンデマンド配信:AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点

目次

ワークマネジメントとは?

ワークマネジメントとは、組織やチームにおける仕事全体を計画・管理し、効率的に進めるための手法です。業務フローを最適化し、目標達成に向けて人材や資源を効果的に配分する役割を担います。

近年、ビジネス環境は急速に複雑化しています。従来の管理手法だけでは、業務全体の一貫性や整合性を維持するのが難しく、効果に限界を感じるケースも少なくありません。

そこで重要になるのがワークマネジメントです。複数のプロジェクトが同時進行し、多様な働き方が広がる現代において、ワークマネジメントを導入することによって、同じ目標に向けてチーム全体の一体感を高めることができます。

さらに、リソースの効率的な活用、進捗の可視化、メンバー間の連携強化を実現し、複雑な状況下でも確実に成果を出せる体制づくりを支援します。

ワークマネジメントと他のマネジメント手法との違い

| 比較項目 | ワークマネジメント | プロジェクト管理 | ピープルマネジメント | タスク管理 |

| 管理対象 | 組織全体の仕事 | 個別プロジェクト | 個人・チームメンバー | 個別タスク |

| 目的 | 全体最適・横断連携 | 期限内に成果達成 | モチベーション・人材育成 | 作業の抜け漏れ防止 |

| 実行者 | 組織全員 | プロジェクトマネージャー中心 | 管理職・人事 | 各担当者 |

| 特徴 | プロジェクト・タスク・人材管理を包括、全社的に最適化 | プロジェクト単位の管理 | 評価・育成に特化 | ToDo・期限管理に特化 |

ワークマネジメントは、プロジェクト単位や人材単位ではなく業務全体を一元的に管理するのが特徴です。個別の管理手法を補完しつつ、より広範で戦略的な視野をもたらします。

各マネジメント手法の違いを理解し、適切な組み合わせを検討しましょう。

プロジェクト管理

プロジェクト管理は、特定の目標を期限内に達成するために、タスクや人員を計画的に調整する手法です。対象がプロジェクト単位に限定されており、進捗を管理することで達成度を測定します。

その点ワークマネジメントは、日常的な業務や複数のプロジェクトを含む組織全体の仕事を包括的に管理するのが特徴です。期限・予算に限りがない業務や全社横断的なプロジェクトなど、長期的かつ広範囲での仕事の管理に焦点を当てています。

またプロジェクト管理とワークマネジメントには、実行者にも違いがあります。プロジェクト管理ではプロジェクトマネージャーが中心となり、各タスクを担当するチームメンバーが実行するのが基本です。対してワークマネジメントは、組織の属する全員が実行者として協働します。

ピープルマネジメント

ピープルマネジメントは、社員一人ひとりのモチベーションやエンゲージメントを引き出すことを目的とした管理手法です。評価制度や人材育成といった仕組みを通じて、組織力の向上を図ります。

一方ワークマネジメントは仕事そのものの管理を指し、タスクの割り振りや進捗管理など業務フローの最適化が中心です。ピープルマネジメントとワークマネジメントは相互補完の関係にあるため、効果的に組織を運営するには両者を適切に組み合わせることが重視されます。

タスク管理

タスク管理は、日々の業務を小さな作業単位に分解し、優先度や期限を設定して進める管理方法です。ToDoリストやスケジュールなどを活用し、作業の抜け漏れを防ぐ役割を果たします。

ただし、タスク管理はあくまで個々のタスクに焦点を当てるため、部門間の調整や複数の業務フローを俯瞰する力には限界があります。ワークマネジメントはこの限界を補い、タスクの積み重ねをプロジェクトや部門横断の視点で統合するのが特徴です。

タスク管理はプロジェクトを進行する基盤として欠かせません。しかし、ワークマネジメントの枠組みで補完することで、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

ワークマネジメントがもたらす4つの効果

ワークマネジメントは、組織にさまざまな効果をもたらします。

・業務効率の向上

・リソース配分の最適化

・品質管理の強化

・顧客満足度の向上

業務効率の向上

ワークマネジメントの最大のメリットは、業務効率の向上を組織にもたらすことです。

タスクやプロジェクトの進捗状況を可視化することで、「誰がどの業務を担当しているのか」「どのタスクが進行中なのか」が明確になります。複雑な業務でも最適化し、全体の業務効率が高まるでしょう。

さらに、担当・期限・進捗を共有することにより、タスクの重複や待ちが減り、意思決定もより柔軟かつ迅速になるでしょう。

チーム全体で同じ情報をもてるため、属人化の解消にもつながります。リアルタイムで進捗を把握できる仕組みがあれば、予期せぬ課題にも早期に対応することが可能です。

リソース配分の最適化

ワークマネジメントは、人材・時間・予算といった限られたリソースを有効活用するための仕組みでもあります。業務全体を可視化し、各メンバーの負荷や進捗を把握すれば、リソースの偏りやムダを一気に減らせるでしょう。

特に複数プロジェクトが同時進行する場面では、一部のメンバーに負担が集中しがちです。しかし、ワークマネジメントを導入すれば、社員のスキルや業務量に応じて、柔軟にリソースの再配分が可能です。

結果として、コスト削減や無駄な外注費の抑制にもつながり、限られた資源で最大の成果を引き出せるようになります。

品質管理の強化

ワークマネジメントには、品質管理を強化できる効果もあります。ワークマネジメントを実践すると、進捗をリアルタイムで把握できるため、問題の早期発見・対処が可能になります。これにより納期遅延のリスクを減らせる点は大きなメリットです。

また、複数メンバーが関わる業務では品質のばらつきが避けられません。そこで進捗や成果物をモニタリングすることによって、一定の品質基準を保てます。安定したサービス提供を実現し、組織全体の信頼性を高められるのです。

顧客満足度の向上

ワークマネジメントによってプロジェクトを俯瞰して管理できれば、顧客の要望に柔軟かつ確実に対応できる体制が整います。納期の順守やサービスの一貫性を実現することで、顧客からの信頼を獲得することが可能です。

さらに、スピーディーで質の高い対応は、リピート率や紹介率の向上といった新たなビジネス機会につながります。こうした信頼関係の積み重ねは、競合との差別化を生み、企業の持続的な成長を支える重要な要因となるでしょう。

ワークマネジメントに求められる5つの要素

ワークマネジメントを効果的に機能させるには、以下5つの要素を意識することが大切です。

・目標の設定と共有

・タスクの設計

・ワークフローや役割の明確化

・チーム内での情報共有

・モニタリング・結果分析

これらの要素を組み合わせて運用することで、組織は一貫性を保ちながら柔軟に対応できる体制を築けます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

目標の設定と共有

ワークマネジメントでは、まず明確な目標を設定し、チーム全体で共有することが重要です。目標が曖昧なままではメンバーの動きがバラバラになり、業務効率が低下する恐れがあります。

具体的には、SMARTの原則やMBO、PDCAサイクルなどのフレームワークを活用し、定量的かつ定性的に目標を管理するのがおすすめです。「なぜその目標を達成すべきか」という目的も同時に共有することで、メンバー全員が同じ方向を向いて主体的に行動できるようになります。

タスクの設計

効果的なワークマネジメントには、適切なタスク設計が欠かせません。タスクが大きすぎたり曖昧だったりすると作業の進行が不透明になり、遅延や品質低下を招きます。

タスクの設計では、目標達成に向けて必要なタスクをリストアップし、具体的な行動レベルにまで分解するのがポイントです。加えて、各タスクに担当者・期限・優先順位などを設定すれば、進捗を適切に管理できるようになります。

「誰がいつまでに実行するか」も明確になるので、作業の属人化や漏れ防止の効果も見込めるでしょう。

ワークフローや役割の明確化

作業の重複や抜け漏れを防ぐためには、ワークフローや各メンバーの役割を明確にしておくことが大切です。業務の順序や依存関係を全員が理解できるので、スムーズな進行が可能になります。

また役割を明確にすることで「誰がどの業務に責任をもつのか」が明らかになり、メンバーの主体性を引き出せるのもメリットです。特に複数の部署や専門分野が絡む場合は、業務の連携ポイントを設計し、情報共有と意思決定を迅速に行えるフローを構築すると良いでしょう。

チーム内での情報共有

チーム内での情報共有は、ワークマネジメントを支える中核的な要素です。情報が偏在した状態では意思決定のスピードが遅れ、誤解や重複作業が発生するリスクが高まります。

ワークマネジメントでは、メンバーの作業状況・課題・進捗などをリアルタイムで共有できる環境を整えるのがポイントです。Backlogのようなクラウドツールを活用すれば、会議資料や進捗データといった情報を常に共有できます。

透明性の高い情報共有は信頼を築く基盤にもなり、チームの士気や協働意欲の向上につながります。

モニタリング・結果分析

ワークマネジメントの実践では、継続的なモニタリングと結果分析がなくてはなりません。

プロジェクトの進捗を観察し、ボトルネックが見られる場合は軌道修正を行います。定期的な進捗確認と成果物の評価を通じて、計画と結果の差異を把握することが重要です。

また、モニタリングによる分析結果をチームで共有すれば、「どこに改善の余地があるか」が明確になります。次回以降のプロジェクトに活かせるため、組織の持続的な成長にも寄与するでしょう。

組織の競争力を高めるには「チームワークマネジメント」が鍵

ワークマネジメントは、個人の業務効率化や生産性向上に欠かせないマネジメント手法です。しかし、多様なバックグラウンドをもつメンバーが協働する現代では、ワークマネジメントだけでは組織全体の力を最大限引き出すことが難しくなっています。

そこで重要になるのが、個々の力をつなげる「チームワーク」の視点です。変化の激しい時代において組織の競争力を高めるには、ワークマネジメントとチームワークを掛け合わせた「チームワークマネジメント」が重要な鍵をにぎります。

チームワークマネジメントとは、異なる職種や部門のメンバーが助け合いながら、共通の目標に向かって自律的に動けるチームを作り、運営するための考え方です。

以下の記事では、具体的に次のようなテーマを解説しています。

・なぜ「目的を共有するだけ」では不十分なのか

・メンバーの主体性を引き出す「役割の明確化」とは

・心理的安全性を高め、革新的なアイデアを生むコミュニケーション設計の秘訣

・チーム成果を最大化するためのPDCAサイクルの効果的な活用方法や、成功事例

さらに、チームワークマネジメント診断によって、自分がチーム内でどのようなタイプかも確認できます。

「つながりの力を最大化し、チームをドライブさせたい」と考えている方は、ぜひ下記のページもあわせてご覧ください。

チームワークマネジメント

チームワークマネジメントで解決が期待できる課題とは?

チームワークマネジメントは、組織が抱えやすい課題を解決に導く可能性をもっています。

・協働による新たなアイデアの創出

・工数削減による業務効率化

・情報共有による連携強化

チームワークマネジメントを実践すれば、組織の競争力を支える基盤をつくることが可能です。それぞれ詳しく解説します。

協働による新たなアイデアの創出

個々のメンバーが持つ知識や経験は多様であっても、十分に共有されなければ新たなアイデアにつながりにくいという課題があります。

特に業務が縦割りで進む組織では、知見が分断され、発想が固定化しやすい傾向にあります。その結果、協働による新しい価値創造が阻害されてしまうのです。

こうした状況に対し、チームワークマネジメントは有効な解決策となります。役割や目標を明確にし、オープンなコミュニケーションを促進することで、異なる視点を持つメンバー同士が相互に刺激し合える環境を整えられます。

その結果、組織の枠を超えた知識の結合や多角的な議論が進みやすくなり、協働から生まれる新たなアイデアの創出を後押しするのです。

工数削減による業務効率化

多くの組織では、限られた人員や時間のなかで成果を出す必要がある一方、業務の重複や不明確な役割分担によって無駄な工数が発生するという課題があります。

特に部門や担当者間での連携が不十分な場合、同じ作業を繰り返したり、調整に時間を取られたりすることで、本来注力すべき業務にリソースを割けない状況が生じがちです。

このような課題に対して、チームワークマネジメントを取り入れれば、各メンバーのスキルを活かした役割分担ができるようになります。役割分担の明確化だけでなく、業務プロセスの可視化にもつながるため、タスクの重複や無駄な調整の削減も図れるでしょう。

結果として、限られたリソースを最大限に活用し、余った工数を新たな価値創出に充てることも可能になります。

さらには、組織全体の生産性を高め、競争力の強化や持続的な成長にもつながります。加えて、タスクの進行状況をチーム内で常に共有することにより、意思決定までのプロセスも短縮され、業務のスピードアップも期待できます。

情報共有による連携強化

プロジェクトを進めるうえで頻発する課題の一つが、情報共有の不足による連携の弱さです。

特に複数人で同時に進行する業務では、この情報の断絶が大きな非効率を生み、成果物の質やスピードを損なう原因になりかねません。

このような課題に対しては、リアルタイムに情報を共有できる環境の整備が有効です。メンバー間の認識のズレやコミュニケーションロスを防止し、チームの連携強化にも寄与することで、スムーズな意思決定と迅速な問題対応が可能になります。

さらに、チームワークマネジメントを成功させるには、BacklogやCacooなどのクラウドツールを活用することが大切です。「誰がどのタスクを担当しているか」「どの段階まで進んでいるか」を即座に把握できるため、情報のギャップを最小限に抑えながら協働を進められます。

【Backlog・Cacooを活用】チームワークマネジメントのはじめ方

チームワークマネジメントを実践するためには、情報整理とタスク管理を同時に行える仕組みが欠かせません。そこで役立つのが、プロジェクト管理に強みがある「Backlog」と、情報の可視化や共有を得意とする「Cacoo」です。

本章では、BacklogとCacooを使ったチームワークマネジメントのはじめ方を以下4ステップに分けて紹介します。

1.Cacooで情報を整理・共有

2.Backlogで各メンバーがタスクを実行

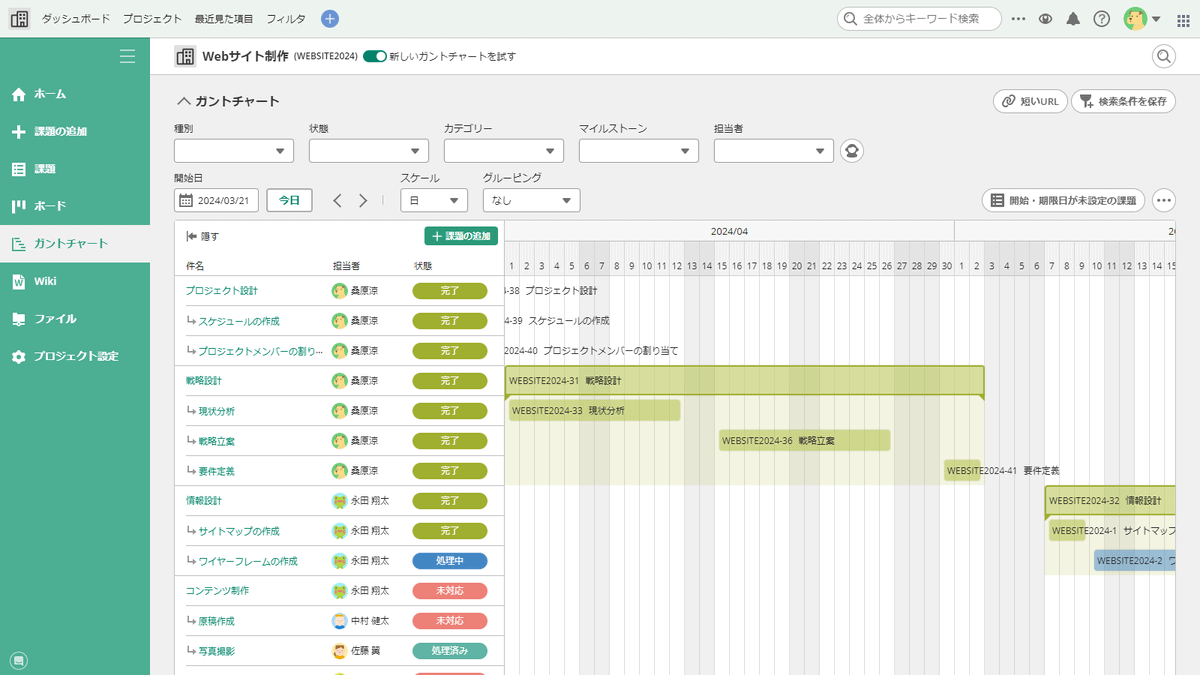

3.ガントチャート機能で進捗管理

4.評価に基づき、Cacooで改善策を立案

両者を連携させて活用することで、情報の整理からタスクの実行、進捗のモニタリング、改善までを一貫して行えるようになります。実際の活用方法を詳しく解説するので、ワークマネジメントツールの導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

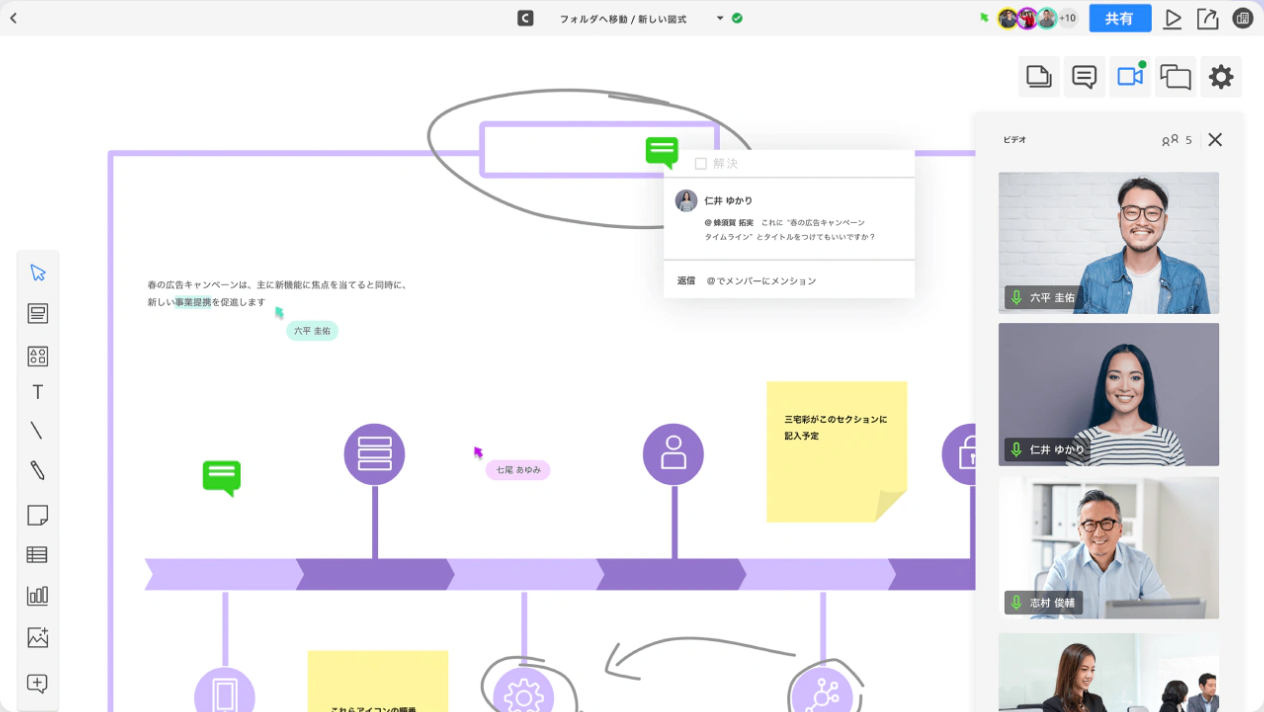

Cacooで情報を整理・共有

チームワークマネジメントを実践するときは、まずビジュアルコラボレーションツールのCacooで情報を整理・共有します。プロジェクトのコンセプトやマーケティング戦略、カスタマージャーニーなどを可視化し、チーム内で方向性や役割を決めていきましょう。

Cacooではプロジェクトの全体像を図式化できるので、文章だけでは伝わりにくい要件や構想もスムーズに共有できます。多様なメンバーの意見をリアルタイムで反映できるため、プロジェクト開始前の課題検討やアイデア出しにも最適です。

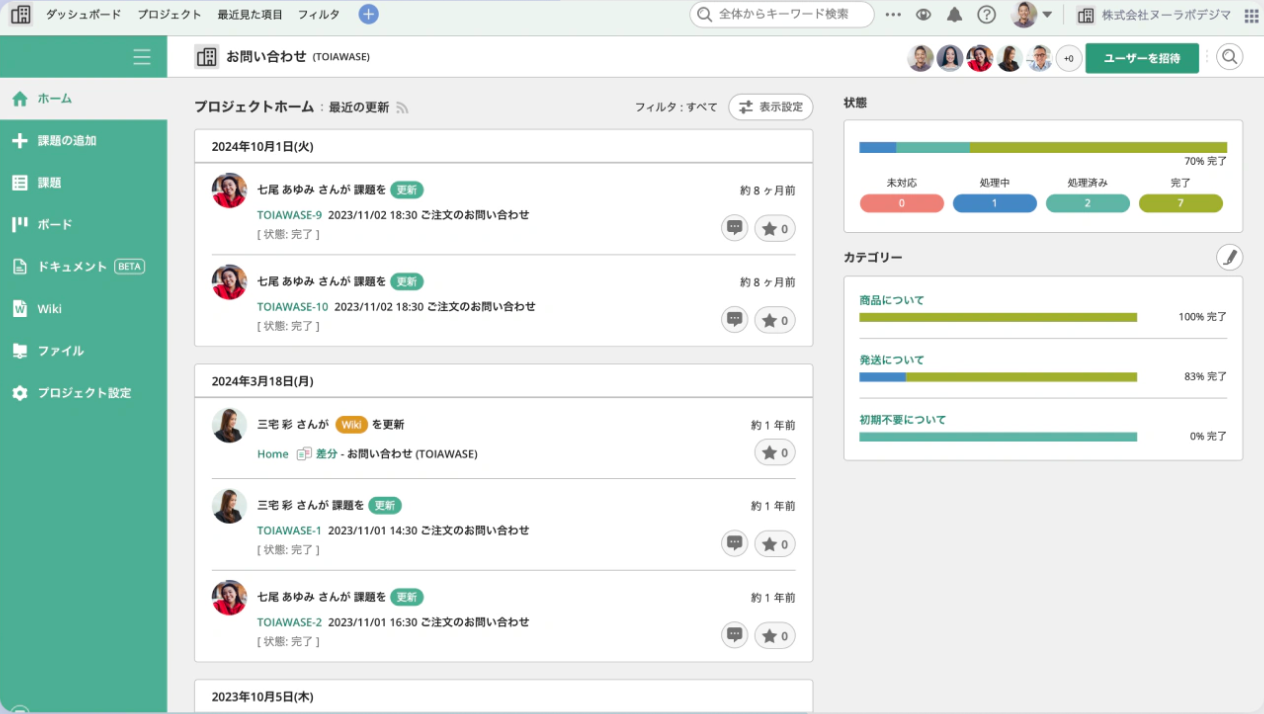

Backlogで各メンバーがタスクを実行

Cacooで合意形成を終えたら、計画を基にBacklog上でタスクを登録しましょう。タスクごとに担当者や期限を設定し、実行に移します。

Backlogでは「誰が何のタスクを行っているか」をひと目で把握でき、抜け漏れや遅延の防止が可能です。コメントやファイル共有機能を使えば、情報共有も容易にできるので、チーム全体の連携性を高めながら業務を円滑に進められます。

実務で必要となる機能が一元化されているため、チーム全体が効率的に動きやすくなるでしょう。

ガントチャート機能で進捗管理

Backlogのガントチャート機能を使うことで、プロジェクト全体の進捗状況やマイルストーンを視覚的に管理できます。「どこで遅延が発生しているのか」「誰に負荷が偏っているのか」をすぐに発見できるため、リソースの再配分をタイムリーに行えるのが魅力です。

また複数のプロジェクトが同時進行している場合も、全体のスケジュールを俯瞰することで効率的に調整できます。優先度や依存関係も直感的にわかるため、迅速に意思決定を図れるでしょう。

チーム全体で正確な進捗管理を行えば、納期遵守と品質向上を両立でき、安定した成果を生み出せるようになります。

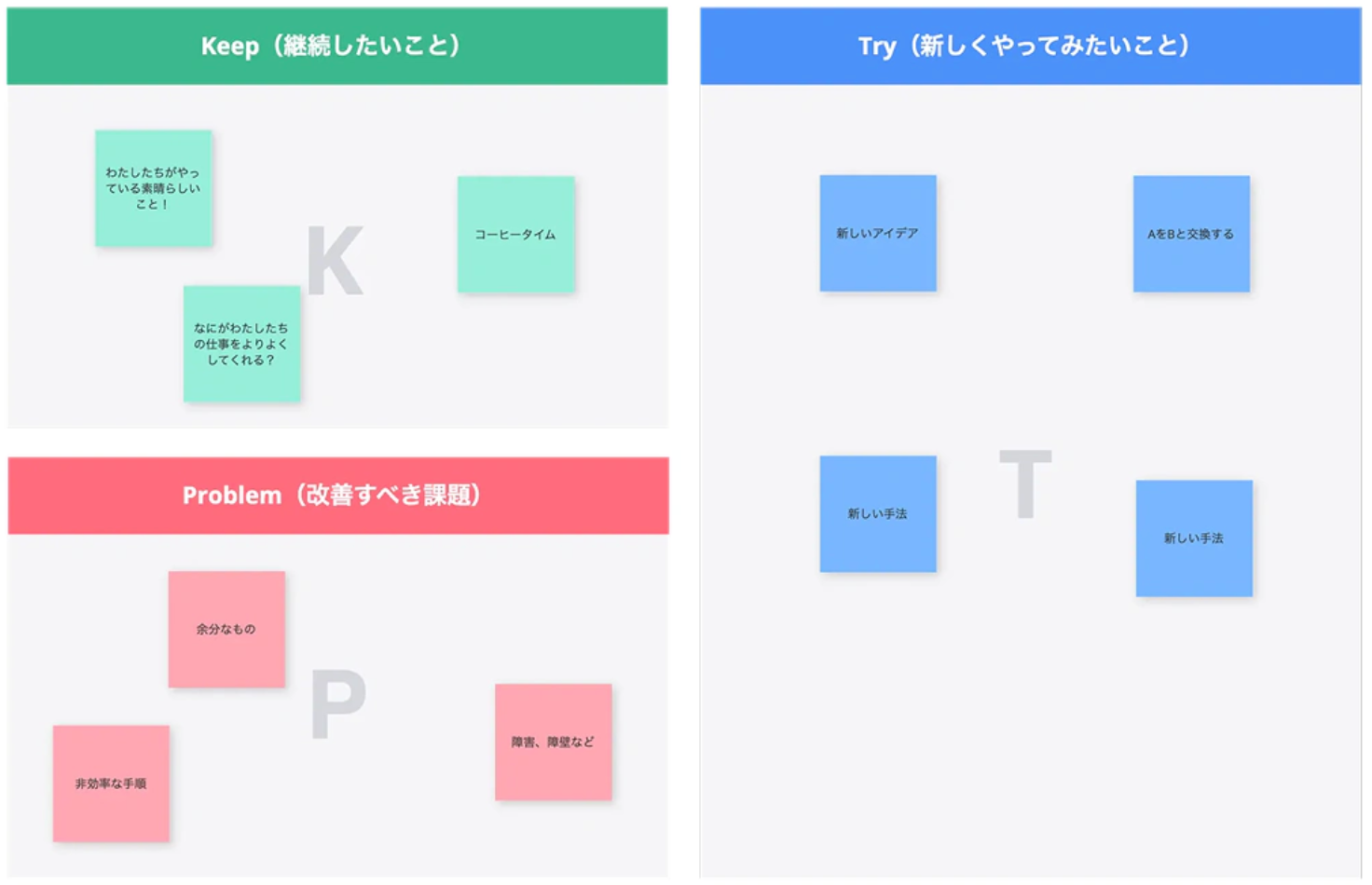

評価に基づき、Cacooで改善策を立案

プロジェクトの終了後には、振り返りと改善策の検討が必要です。実行したプロジェクトの課題や改善点をBacklogで把握し、チームで出した改善策はCacooに計画案としてまとめましょう。

Cacooを用いれば、結果や課題を視覚化できるので、チーム全員で改善点を明確にできます。リアルタイムでの共同編集機能によって、メンバー全員が主体的に改善策の立案に参加できるのも特徴です。

改善策がまとまったらBacklogに反映し、再び情報の整理から始めます。PDCAサイクルを継続的に回すことで、チームの生産性と成果を段階的に高められるでしょう。

Backlogを活用したチームワークマネジメントの成功事例

最後に、Backlogを活用したチームワークマネジメントの成功事例を2つ紹介します。企業が抱えていた課題からBacklogの導入効果まで詳しく解説するので、自社における導入イメージをつかむ参考にしてください。

西部ガス株式会社|プロジェクトの同時管理で生産性を向上

<この事例のポイント>

・課題:エクセル・メール中心で進捗が見えない

・打ち手:Backlogで情報一元化、ガント/ボード活用

・効果:同時管理プロジェクト数が5倍、コミュニケーション効率化

プロジェクトの同時管理で生産性を向上させた事例として、西部ガス株式会社を紹介します。同社のマーケティングDXグループでは、当時エクセルやメールで進捗管理を行っていましたが複数のタスクが絡み合い、進捗把握に手間がかかっていたといいます。

そこで課題解決を目的に、タスクの進捗をリアルタイムに可視化できるBacklogを導入。導入後は、情報がBacklogに一元化されたことで透明性が向上し、チーム全体のコミュニケーションも大幅に効率化しました。

プロジェクトの全体像をメンバー全員が把握できるようになったことで、タスクの漏れや重複を防げるようになったのです。今では10以上のプロジェクトを同時管理できるようになり、生産性も約5倍に向上しました。

新メンバーへの業務引き継ぎにも、BacklogのWiki機能を活用しており、チームワークマネジメントの効果を実感しています。

関連記事:Backlog導入後、同時並行できるプロジェクトが5倍に! 西部ガスのチームワークマネジメントを公開

株式会社アイムービック|役割の明確化で国を超えたマネジメントを実現

<この事例のポイント>

・課題:バージョン・ファイル管理が煩雑

・打ち手:Backlog導入、ガントで遅延予兆検知、課題テンプレで「誰・何・いつ」を統一

・効果:国をまたいだ進捗共有を標準化、引き継ぎコスト削減

Webサイトやシステムの開発・保守運用を手がける株式会社アイムービックの事例です。以前はエクセルでプロジェクト管理を行っていましたが、バージョン管理やファイル管理の煩雑さが大きな課題となっていました。

そこで、直感的に操作しやすく、非エンジニアの社員でも使いやすいBacklogを導入しました。ガントチャート機能によって進捗をひと目で把握できるようになり、遅延リスクの早期発見と担当者支援も可能になったといいます。

またタスク登録時には「誰が・何を・いつまでに」といった情報をテンプレートで明確化し、国を超えたスムーズなコミュニケーションを実現しました。現在は社員の増加に伴い、Backlogを基本とした運営体制づくりに取り組んでいます。

関連記事:オフショア開発のチームワークマネジメント術!Backlogによる業務の見える化がベトナムと日本をつなぐ

「Backlog」でチームによるワークマネジメントの効果を最大化しよう

チームワークマネジメントを実践すれば、異なるスキルや専門知識をもつメンバーが協力しあう、柔軟で強いチームを構築できます。連携体制を強化できるのはもちろん、協働による新たなアイデアの創出や業務効率化につながるのがメリットです。

チームワークマネジメントを実践する際は、適切なツール選びが欠かせません。BacklogとCacooを使えば、計画段階の合意形成から実行状況の把握、改善点の見える化までスムーズに回すことが可能です。

特にBacklogは以下のような基本機能を搭載しており、複雑なプロジェクト管理でも円滑なコミュニケーションをサポートします。

<基本的な機能の一覧表>

| 機能 | 特徴 |

| ガントチャート | 各タスクやプロジェクト全体の進捗を可視化。ドラッグ&ドロップで簡単にスケジュールを調整。エクセルファイルとしてエクスポートも可能。 |

| ボード | プロジェクト内の課題の進捗を一覧で表示。ドラッグ&ドロップでタスクの進捗を素早く更新。 |

| ドキュメント機能 | リアルタイムの同時編集とリッチテキスト対応で、議事録やマニュアルの作成・共有を効率化。自動保存・変更履歴・階層管理も可能。 |

| ファイル共有 | プロジェクトごとのファイルを一元管理。関連する課題ページやWikiにリンクを設置することで、簡単にアクセスできる。 |

| Wiki | 議事録や業務フローなど、プロジェクトに関するナレッジを集約。メンバーが自由に追加・編集可能。 |

| バーンダウンチャート | プロジェクトの進捗をマイルストーンごとにグラフで表示。タスクの遅延を瞬時に把握。 |

| 親子課題 | 依存関係にあるタスクを親子課題としてまとめて管理。 |

| 課題ごとのコメント | タスクごとに円滑なコミュニケーションを促進。 |

| お知らせ機能 | プロジェクトに関する更新情報をメンバーに通知。 |

| モバイルアプリ | スマートフォンからタスク管理が可能。プロジェクトの進捗確認のほか、コメント返信やWikiにも対応。 |

Backlogを体験していただくために、30日間の無料トライアル期間を設けています。こちらをお試しいただくことで、実際にBacklogを操作したうえで導入をご検討いただけます。

さらに、Backlogの特長や機能、料金プラン、実際の業務改善事例を網羅した資料をご用意しました。以下のリンクから資料をダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。