ITプロジェクト管理とは、ITに関連したプロジェクトを計画・実行し、成功へ導くための一連のプロセスのことです。ITプロジェクトの対象は、ソフトウェア開発やクラウド移行、ネットワーク構築など、多岐にわたります。近年は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速により、ITプロジェクトの重要性が一層高まっています。

ITプロジェクトを成功させるには、ライフサイクル全体を通じた計画と管理が欠かせません。

本記事では、ITプロジェクトマネジメントの方法や重要性、円滑に進めるコツについて解説します。また、後半ではプロジェクトマネジメントで役立つプロジェクト管理ツール「Backlog」の具体的な活用方法も紹介します。

目次

プロジェクトマネジメントとは

プロジェクトマネジメントとは、目標を達成するためにプロジェクトを効率的かつ効果的に進行させる管理手法です。限られた人材、資金、時間といったリソースを最適に活用し、プロジェクトの成功を目指します。

特にITプロジェクトでは、複雑なタスクや技術的課題の解決が求められるため、専門的な知識と綿密な計画が必要です。また、メンバー間のスムーズなコミュニケーションや進捗状況の適切な管理も、プロジェクト成功の重要な要素となります。

参考:プロジェクトマネジメントとは何?意味や手法を知って目標達成に近づけよう

ITプロジェクトの例

ITに関連したプロジェクトのことを「ITプロジェクト」と呼びます。ここでは、代表的なプロジェクトを4つ紹介します。

- ソフトウェア・システム開発

- 社内IT環境の刷新

- Webサイト作成

- DX推進

それぞれの内容を解説します。

ソフトウェア・システム開発

ソフトウェア・システム開発では、新たなアプリケーションやシステムの設計・開発を行います。受託開発や自社サービスの構築、業務システムのカスタマイズなど、多様な形態がある点が特徴です。具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

- ERPシステムの構築

- モバイルアプリの開発

- 自社サービスの開発。

- 在庫管理システムのカスタマイズ

- CRMの導入

要件定義や設計、開発、テスト、リリースといった各フェーズを適切に管理し、品質・コスト・納期のバランスを取りながら進めることが求められます。

社内IT環境の刷新

社内IT環境の刷新プロジェクトは、企業内部で利用するITインフラやシステムを最新化・最適化する取り組みです。たとえば、以下のプロジェクトが挙げられます。

- オンプレミスからAWSやAzure、Google Cloudなどクラウド環境への移行

- 社内ネットワークやVPNの再構築

- グループウェア(Microsoft Teams、Slack等)の導入によるコラボレーション強化。

IT基盤を新しくすることで、業務効率の向上やコスト削減、企業競争力の強化が期待できます。

Webサイト作成

Webサイト作成は、企業やブランドのオンラインプレゼンスを向上させるITプロジェクトの一つです。たとえば、以下のようなプロジェクトが含まれます。

- コーポレートサイトの構築

- ECサイトのリニューアル

- レスポンシブデザイン対応

これらのプロジェクトでは、要件定義やデザイン、開発、公開といったフェーズごとに細かいタスクが発生します。

DX推進

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して組織文化やビジネスモデルを大きく変革することです。その実現手段として、システム導入やインフラ刷新など多角的なITプロジェクトが行われます。具体例としては、以下のようなプロジェクトが挙げられます。

- AIを利用したデータ分析システムの導入

- IoTデバイスを活用した製造ラインの最適化

- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を用いた事務作業の自動化

DXを推進することで、新たな企業価値の創出、業務効率の大幅向上、データに基づく迅速な意思決定など、ITを活かした様々な変革が実現します。

プロジェクトマネージャー(PM)の業務内容

ITプロジェクトを成功に導くために必要なマネジメントを統括するのが、プロジェクトマネージャー(以下「PM」)です。PMはプロジェクトの目標を達成するため、以下の7つを中心にマネジメントを行います。

- スコープ管理

- メンバーの確保

- スケジュール管理

- 品質管理

- コスト管理

- リスク管理

- コミュニケーションのサポート

ここでは、それぞれの内容を見ていきましょう。

スコープ管理

スコープ管理は、ITプロジェクトで「どこまで何を行うのか」をはっきりさせるプロセスです。プロジェクトの目的や要件を整理し、API連携やセキュリティ対策、運用環境など「必要な業務範囲」を洗い出します。

スコープが曖昧だと、業務増加や予算超過につながるため、早期に定義することが重要です。

メンバーの確保

プロジェクトを成功させるためには、適切なチームメンバーの選定が欠かせません。プロジェクトの特性に合わせて、スキルや専門知識を持つメンバーを確保し、各自の強みを活かせるようタスクを分担します。

メンバーそれぞれの強みを活かし、役割やタスクを明確に割り当てることで、チーム全体の生産性を向上させることが可能です。

スケジュール管理

PMは、プロジェクト全体のタイムラインを設計し、マイルストーンや締め切りを設定する役割も担います。計画段階で詳細なスケジュールを立て、実行中は進捗をこまめにチェックして必要に応じて修正することが大切です。

そのため、プロジェクト管理ツールなどを活用し、進捗の可視化と迅速な調整を行うことが求められます。

品質管理

品質管理とは、成果物が求められる基準を満たしているかをレビューやテストを通じて確認する取り組みです。プロジェクトマネージャー(PM)は、不具合を早期に発見し、修正を迅速に行うことで、要求水準以上の成果物を納品することを目指します。

高品質な成果物は、顧客満足度の向上に直結するだけでなく、企業の信頼性やブランド価値を高める重要な要素となります。

コスト管理

プロジェクトにかかる人件費や外注費、ライセンス費用などを適切に見積もり、予算内で収めるよう管理するのもPMの役割です。プロジェクト進行中は支出の状況を随時監視し、必要に応じて修正を加えます。

予期しない出費が発生する可能性もあるため、あらかじめ一定の予備費を確保しておくと、安定した運営がしやすくなります。

リスク管理

リスク管理は、技術的課題やメンバー不足、外部要因など、プロジェクトを妨げるリスクを事前に洗い出し、影響が最小限になるように対策する取り組みです。リスクはプロジェクト中にも常に変動するため、定期的に見直しながら対応策を更新します。

適切なリスク管理を実施することで、問題が起きても迅速に対処し、プロジェクトの安定性を維持しやすくなります。

コミュニケーションのサポート

チーム内外のステークホルダーが円滑に連携できる環境を整えるのもPMの重要な役割です。日々の進捗や課題を共有し、全員の認識をそろえることで、チーム全体のパフォーマンスを高められます。

さらに、技術的な内容を経営層や取引先など非技術系の相手にもわかりやすく説明できるようにすることも大切です。専門用語を噛み砕き、プロジェクトの意義や期待される成果を端的に示すことで、合意形成や意思決定がスムーズに進められます。

適切なコミュニケーションは、問題の早期発見や計画変更時の柔軟な対応にも直結します。

ITプロジェクトマネジメントにおける4つのステージ

ITプロジェクトマネジメントでは、プロジェクトの特性に合わせたマネジメントが行われますが、大きく分けると下記の4ステージで進めるのが一般的です。

- 目的・目標の設定

- プロジェクト計画の策定と役割分担

- タスクの進行と進捗管理

- 完成・納品

それぞれについて、順番に解説します。

目的・目標の設定

プロジェクトの目的・目標は、ITプロジェクトの基盤となります。プロジェクトの必要性を明確にし、関係者から承認を得ましょう。

設定した目的・目標をメンバー全員に共有し、役割分担を明確にすることで、チーム全体が効率的に動ける環境を作ります。この段階での準備不足は、後の混乱につながるため、慎重な検討が必要です。

また、プロジェクト成功の鍵となるのは、チーム全体での連携と相互理解です。プロジェクトを円滑に進めるための具体的な方法として、ヌーラボでは「チームワークマネジメント」を提唱しています。このアプローチについては、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

参考:チームの力を最大化し、組織の競争力を高める 「チームワークマネジメント」

プロジェクト計画の策定と役割分担

次に、より具体的な計画を策定します。まず、ロードマップを作成し、成果物の定義、担当者の役割分担、進捗管理の基準を明確に設定します。

この過程で、リスク対策や予算、スケジュールを詳細に計画し、必要なリソースを確保します。タスクの優先順位を決めておくことで、重要なタスクにリソースを注力できるようになり、遅延リスクを低減可能です。また、円滑な情報共有を可能にする仕組みを整えることも重要です。

事前にこれらの準備を徹底することで、実行段階でのトラブルを未然に防ぎ、スムーズなプロジェクト運営を実現できます。

タスクの進行と進捗管理

キックオフミーティングを開催し、立案した計画に沿って作業をスタートさせます。計画どおりにタスクを進行するだけでなく、進捗を継続的に確認し、必要に応じて軌道修正することが重要です。

PMは、スコープ・予算・スケジュールを常に照らし合わせながらリスクや課題を早期に把握し、対応策を講じます。各段階でテストやレビューを実施し、品質を担保しながら不具合を早期に発見することが、プロジェクト成功の鍵となります。

完成・納品

プロジェクトの最終段階では、完成した成果物を納品します。その後、チームで振り返りを行い、成功点と改善点を共有することが大切です。これらの知見は、次回のプロジェクト運営やチームの成長につなげられます。

終了フェーズは、プロジェクトの締めくくりと、次への準備を担う重要なステージです。保守・運用が必要な場合は別途運用フェーズに移行しましょう。

プロジェクトマネジメントのコツ

プロジェクトマネジメントを円滑に進めるためには、以下のポイントを意識することが重要です。

- プロジェクトのアセスメントを実施する

- プロジェクトメンバーの役割を明確にする

- ドキュメントを適切に管理する

- 想定されるリスクを事前に洗い出す

- メンバーと密にコミュニケーションをとる

- 他部署と協力関係を築く

- 最適なマネジメントツールを導入する

それぞれのポイントについて解説します。

プロジェクトのアセスメントを実施する

プロジェクト開始前に、プロジェクト目標が企業戦略や部署の方針と合致しているかを評価します。期待する成果と潜在的リスクを比較し、利用できるリソースが十分かどうかを確認しましょう。

実現可能性や投資対効果を丁寧に分析することで、優先度の判断やプロジェクト推進の是非を明確にできます。

プロジェクトメンバーの役割を明確にする

プロジェクトを円滑に進行するには、メンバー全員のスキルや専門知識を考慮し、明確な役割と責任を割り当てることが重要です。役割を明確化することで、タスクの重複や曖昧さを排除し、効率的な作業が可能になります。

また、チームワークマネジメントの考え方を取り入れ、メンバー間の協力体制を強化することで、生産性の向上も期待できるでしょう。

ドキュメントを適切に管理する

プロジェクトに関連するドキュメントを一元管理する仕組みを構築することも重要です。仕様書や要件定義書、テスト結果などが散在すると、情報の確認に時間を取られ、意思決定が遅れがちになります。一元管理を徹底し、必要な資料にすぐアクセスできるようにすることで、情報共有が円滑になります。

また、適切に整理されたドキュメントは、プロジェクト完了後も、参照資料として活用可能です。

想定されるリスクを事前に洗い出す

ITプロジェクトでは、技術的ハードルやスケジュールの遅延、人材不足など多様なリスクが存在します。発生確率と影響度を分析し、優先順位を付けて対策を用意しておきましょう。

リスクはプロジェクト進行中にも変化するため、定期的に見直しを行い、最新の状況に合わせた対応ができる体制を整えましょう。

メンバーと密にコミュニケーションをとる

ITプロジェクトでは、専門性や役割が異なるメンバー間でのスムーズな情報共有が、成功の鍵となります。密なコミュニケーションを実現することで、進捗状況を正確に把握し、作業の重複や認識のズレを防げます。

そのためには、プロジェクト管理ツールの活用がおすすめです。プロジェクト管理ツールを導入することで、メンバー全員が課題や変更点を即座に確認し、迅速に対応できる体制が構築できます。

他部署と協力関係を築く

社内システムの導入やDX推進など、全社的な影響を伴うプロジェクトでは、システムを利用する各部署との協力体制が成功の鍵を握ります。特に、異なる専門性や役割を持つメンバーが集まるプロジェクトでは、各部署の意見やニーズを取り入れ、全員が共有できる目標を設定することが重要です。

こうした取り組みを成功させるためには、チームワークマネジメントの考え方が欠かせません。部門間の連携を強化し、円滑な情報共有を行うことで、プロジェクトの進行がスムーズになります。また、各メンバーが自分の役割を明確に理解し、チーム全体で協力することで、最終的な成果の質を高めることが可能になります。

最適なマネジメントツールを導入する

プロジェクトの効率的な管理には、マネジメントツールの導入が効果的です。マネジメントツールには、プロジェクト管理を正確に、効率的に実施するための機能が揃っています。

例えば、ガントチャートやカンバンといった視覚的な機能を活用することで、タスク管理やスケジュール調整が容易になります。また、ドキュメント管理機能を活用することで、情報を一元管理し、情報の散逸を防ぐことが可能です。

ヌーラボの「Backlog」は、使いやすさと機能性に優れたプロジェクト管理ツールです。直感的な操作性により、ITツールに不慣れなメンバーでもスムーズに導入でき、チーム全体の生産性向上を実現します。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

参考:Backlog|チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツール

プロジェクトマネジメントで役立つ手法3選

プロジェクト管理では、さまざまな管理手法が用いられています。代表的な管理手法は以下の3つです。

- ガントチャート

- WBS

- カンバン

それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

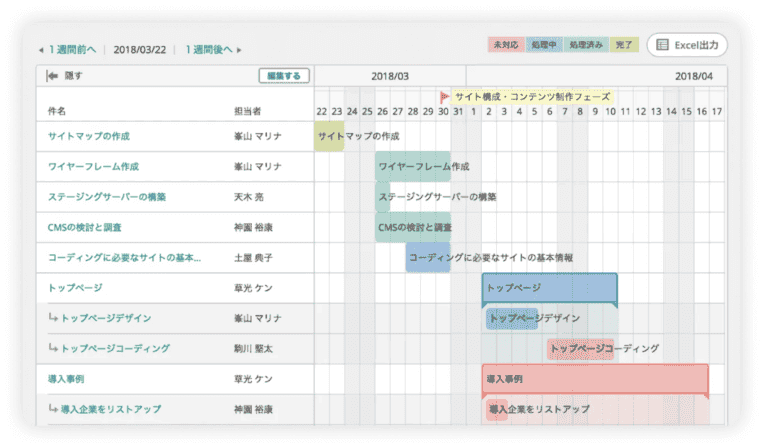

ガントチャート

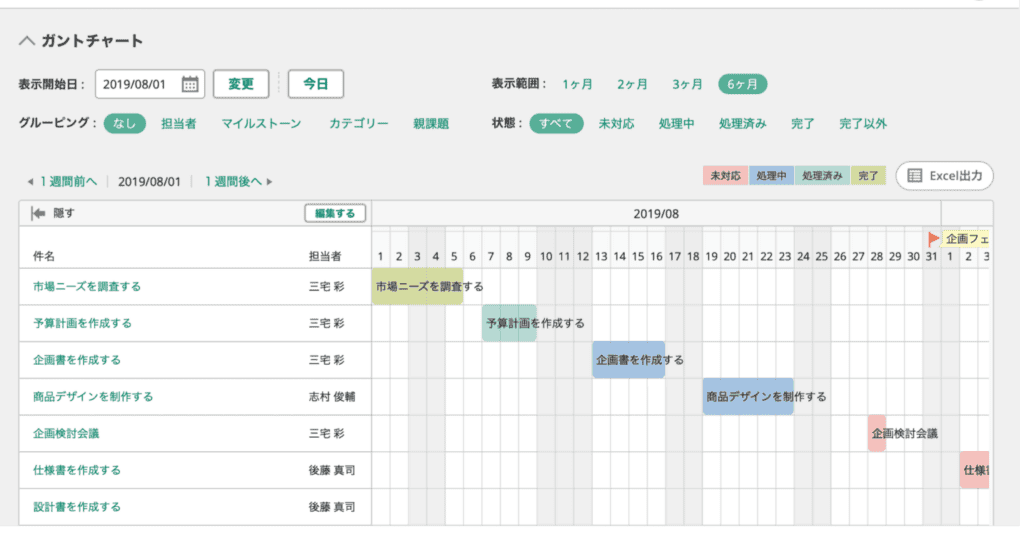

ガントチャートは、タスクを棒グラフ形式で時系列に並べ、開始日・終了日・進捗状況などを視覚的に把握できる表のことです。大きなメリットは、プロジェクト全体を一目で俯瞰でき、どの時期にどの作業が集中しているかを容易に把握できる点です。

例えば、ソフトウェア開発では、要件定義、設計、実装、テストといったフェーズごとの期間を可視化できます。

ガントチャートはスプレッドシートやエクセルで簡単に再現することができますが、更新作業が煩雑になりがちという問題があります。そのため、プロジェクト管理ツールに搭載されたガントチャートを利用するなど、効率的な方法での運用が求められます。

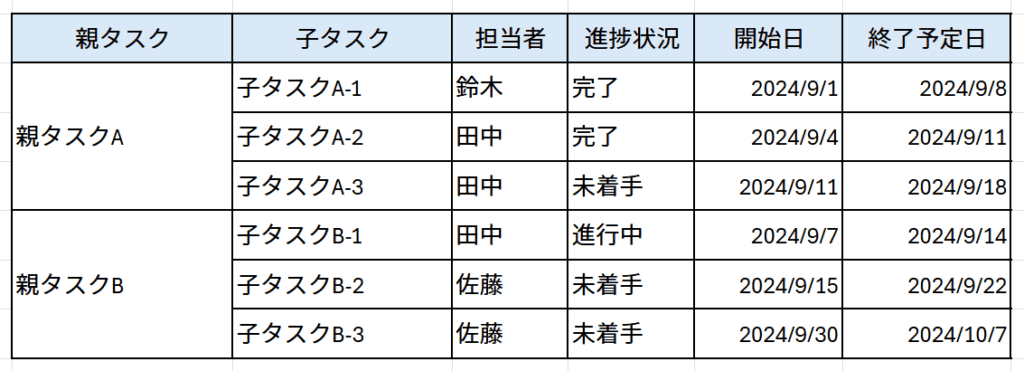

WBS

WBS(work breakdown structure)とは、プロジェクトに必要なタスクを細かく分解し、階層立ててまとめた表のことです。最終的な成果物から逆算して必要な作業を洗い出すため、タスクの抜け漏れを防ぐ効果があります。

WBSの大きなメリットは、担当者や必要スキル、使用するリソースなどを明確に紐づけられる点です。これにより、「誰が何をいつまでに行うか」が明瞭化し、全体の工程見積もりや予算管理がしやすくなります。

ただし、タスクを分解しすぎると、進捗を更新する作業そのものに負荷がかかったり、管理のための管理になってしまうリスクもあります。

カンバン

カンバンは、未対応・進行中・完了などのステータスにタスクを振り分け、進捗を管理する方法です。タスクの流れを直感的に把握でき、チームメンバー全員が視覚的に同じ情報を共有できます。

ただし、タスクの優先度や依存関係を厳密に管理するには、カンバンだけでは不十分な場合があります。そのため、ガントチャートなど他の管理手法と組み合わせると、さらに効果的な運用が可能です。

プロジェクトマネジメントでBacklogがおすすめな理由

「Backlog」は、プロジェクト管理を効率化するための機能を多角的に提供しているツールです。ガントチャートやボード、Wiki、ファイル共有など豊富な機能により、プロジェクトを包括的に管理できます。

ここでは、プロジェクトマネジメントでBacklogがおすすめな理由を紹介します。

プロジェクト管理に必要な機能が豊富

Backlogには、プロジェクトの進捗管理やタスク整理をビジュアル化できる機能が充実しています。代表的な機能として、次の2つが挙げられます。

・ガントチャート

タスクの開始日や終了日、進捗率を棒グラフ形式で表示でき、横軸で期間を表しながら各工程の重なりを可視化します。これにより、作業の遅延や依存関係が一目でわかり、スケジュール調整がしやすくなるのが魅力です。

・ボード機能

カンバン方式でタスクを「未対応」「処理中」「完了」などのカラムに振り分け、ドラッグ&ドロップで進捗を更新できます。視覚的に管理しやすく、ステータス変更のたびにチーム全員へリアルタイムで共有できる点が強みです。

これらの機能を組み合わせることで、全メンバーがスケジュールとタスクの状況を瞬時に把握可能です。

ドキュメントを一元管理

BacklogのWiki機能とファイル共有機能を活用すれば、ドキュメントの一元管理が可能となります。Wiki機能では、議事録やマニュアルといった業務資料をまとめて保存可能。これにより、スムーズな情報共有が実現します。また、PDFに出力もできるため、アカウントがない方への共有や印刷なども可能です。

ドキュメントが各所に散乱すると、更新履歴の把握やバージョン管理が煩雑になりがちです。Backlogを導入することで、こうした手間を大幅に削減し、運用効率を高めることができるでしょう。

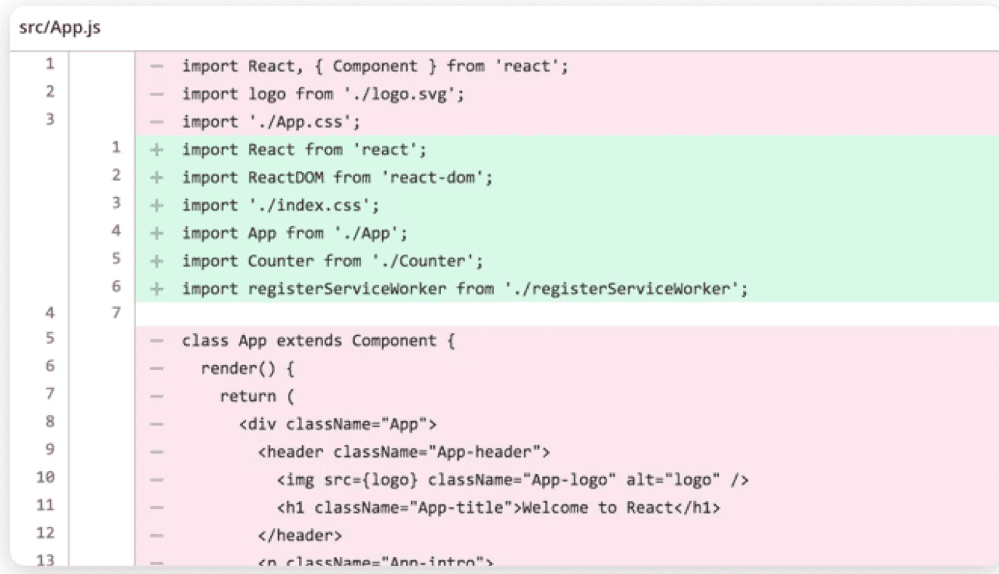

バージョン管理システムとの連携

Backlogは、GitやSubversionといったバージョン管理システムと連携し、ソースコードのバージョン管理を効率的にサポートします。この機能により、以下のようなメリットが得られます。

・変更履歴の追跡

ファイルやソースコードの変更履歴を確認可能。過去のバージョンに戻したり、誰がどの部分を修正したかを追跡できます。

・プライベートリポジトリの設定

ソースコードをプロジェクトに紐付けることで、開発状況をチーム全体で簡単に共有可能。アクセス制限によりセキュリティも確保できます。

・効率的なコードレビュー

ファイル間の変更点が色分けされ、直感的に理解しやすい表示が可能。これにより、チームでのコードレビューがスムーズに進み、リリースサイクルの短縮にもつながります。

課題とソースコードを一元管理でき、プロジェクト全体の透明性と効率性を大幅に向上させることができます。

情報共有を促進

Backlogの大きな特徴として、課題単位でコメントやファイルを集約できる点が挙げられます。たとえば「○○機能のUI修正」といった課題に関する議論は、その課題ページにコメントとして記録され続けるため、過去の議論や決定事項を簡単に遡って確認可能です。

また、課題の専用ページに関連ファイルやWikiを紐づけることで、関連情報へのアクセスが容易になります。

加えて、通知機能を利用することで、タスクの更新や追加を関係者全員に伝え、作業の抜け漏れを防止することが可能です。

利用者が増えても料金はそのまま

Backlogの料金プランは定額制のため、メンバー数の増減に関わらず費用が一定です。この仕組みにより、プロジェクトの規模やチーム構成が変化しても、追加費用を気にせず柔軟に対応できます。

また、アカウントの追加や削除が簡単に行えるため、管理負担の削減につながる点もメリットです。特にメンバーの出入りが頻繁なプロジェクトや複数チームが関与する大規模プロジェクトでは、大きな魅力といえるでしょう。

Backlogを活用したITプロジェクトの成功事例

ここでは、Backlogを活用して成功したITプロジェクトの事例を4つ紹介します。

- マルチベンダー体制でのシステム開発

- 業務管理と情報共有の効率化

- リモートワークにおけるタスクと情報の一元管理

- DX推進による設計・生産部門の効率化

Backlog導入の参考にしてください。

マルチベンダー体制でのシステム開発

株式会社サンレディースは、人材派遣業務を支える新システムの開発で、複数のベンダーが関与するマルチベンダー体制を採用しました。しかし、この方法にはベンダー間のコミュニケーションや情報共有が難しいという課題があります。この課題を解決するため、プロジェクト管理ツール「Backlog」を導入しました。

Backlogの導入により、プロジェクト全体の進捗状況や課題が明確化され、ベンダー間の円滑な連携が実現。タスクの可視化や履歴の蓄積によって、素早い問題解決も可能になりました。さらに、ドキュメントの一元管理が可能となり、情報共有の手間を大幅に削減できたことも、大きなメリットです。

Backlogはリリース後も保守運用に利用され、同社の業務を支えています。また、開発時に蓄積された情報は、システム改修や次回プロジェクトにも活用されています。

参考:マルチベンダー体制での開発と保守運用を支える、Backlog活用のススメ

業務管理と情報共有の効率化

ビーワークスでは、Backlogをタスク管理や情報共有の基盤として導入し、業務のデジタル化を推進してきました。プロジェクトの進行状況を可視化し、チーム内外の連携を強化することで、タスク管理の効率が大幅に向上。現在では「業務に欠かせないインフラ」として活用されています。

同社は2023年9月からヌーラボ公式パートナーとなりました。15年以上にわたる運用ノウハウを活かし、Backlogの導入・活用を支援するコンサルティングサービスを展開していく予定です。

参考:業務管理から社内交流までBacklog一つで実現!社内インフラとして欠かせない存在に

リモートワークにおけるタスクと情報の一元管理

株式会社ニットは、全国や海外の約500名が参加する完全リモートワーク体制で業務を進めています。同社では、スプレッドシートやチャットでの課題管理に限界を感じ、2015年にBacklogを導入しました。

Backlogの活用により、進捗状況をリアルタイムで把握できるようになり、チーム間の情報共有が効率化。課題管理の負担が軽減され、コミュニケーションの透明性が向上しました。また、ドキュメントを一元化することで、情報検索の手間も大幅に削減されました。

さらに、BacklogのWiki機能を活用した社内チャットボットの導入にも着手し、働きやすい環境の構築を進めています。Backlogは、リモートワーク特有の課題解決に貢献する重要なツールとして機能しています。

参考:働きやすい環境への一歩!Backlogを全社で活用し、業務の効率化や課題解決の取り組みに成功

DX推進による設計・生産部門の効率化

株式会社桐井製作所は、DX推進の一環としてBacklogを導入し、業務効率化を実現しました。以前は、課題管理をスプレッドシートで行っていたため、ステータスが分かりづらく、作業漏れが発生していました。また、チャット履歴が流れることで情報共有が非効率になり、確認や更新作業に多くの工数がかかっていました。

Backlogの導入後、進捗状況が可視化され、確認作業の負担が軽減。課題のスレッド管理によりコミュニケーションが効率化し、打ち合わせの頻度や時間も削減されました。さらに、メンバーに余裕が生まれ、システム開発に関する提案が活発化。同社は今後もBacklogを活用し、DXを加速させる計画です。

参考:耐震天井メーカーのDX推進プロジェクトで活用。業務の見える化により工数が大幅削減

ITプロジェクトのマネジメントを成功させるために、Backlogを導入しよう

ITプロジェクトでは、スコープ管理、品質管理、スケジュール調整など、多面的なマネジメントが必要です。限られた予算と期限内で目標を達成するには、メンバーの役割を明確にし、タスクを可視化する専用ツールの活用が鍵となります。

ヌーラボの提供する「Backlog」は、ITプロジェクトに必要な機能を網羅的に備えており、開発現場の生産性向上に大きく貢献します。

<Backlogの機能例>

| 機能 | 説明 |

| ガントチャート | プロジェクトの全体像を視覚化し、タスクの依存関係や進捗状況を一目で把握。スケジュール調整も容易に行えます。 |

| ボード | 未着手・進行中・完了といったタスクの状態を、ドラッグ&ドロップで直感的に管理。 |

| Git / Subversion | ソースコードやコミット履歴を、Backlog上のプロジェクトに紐づけて一元管理。 |

| 親子課題 | タスクを細分化し、階層構造で管理。 |

| 課題別コメント | タスクごとに議論を集約。関連するコミュニケーションを追跡しやすく、情報の分散を防ぐ。 |

| Wiki | プロジェクト関連のドキュメントを一元管理。チーム内での知識共有や引継ぎが円滑に実施可能。 |

| ファイル共有 | タスクに関連するファイルを一箇所に集約。チーム内での情報共有を容易に。 |

| バーンダウンチャート | プロジェクトの進捗を視覚化。期限までの作業量を把握し、遅延リスクを早期に特定できる。 |

| アクセス制限 | IPアドレスによるアクセス制御で、外部からのアクセスをブロック可能。 |

ご興味のある方は、まずは30日間の無料トライアルをご利用ください。実際に体験していただいた上で、Backlogの導入をご検討いただけます。

また、下記リンクでは、Backlogの基本機能、利用事例や料金プラン、セキュリティやサポート体制を解説した資料を配布しております。ご興味のある方は、ぜひこちらもご覧ください。