2025年10月17日、品川インターシティホールにて「Nulab Conference 2025 ~ DESIGN YOUR TEAMWORK ~」を開催いたしました。

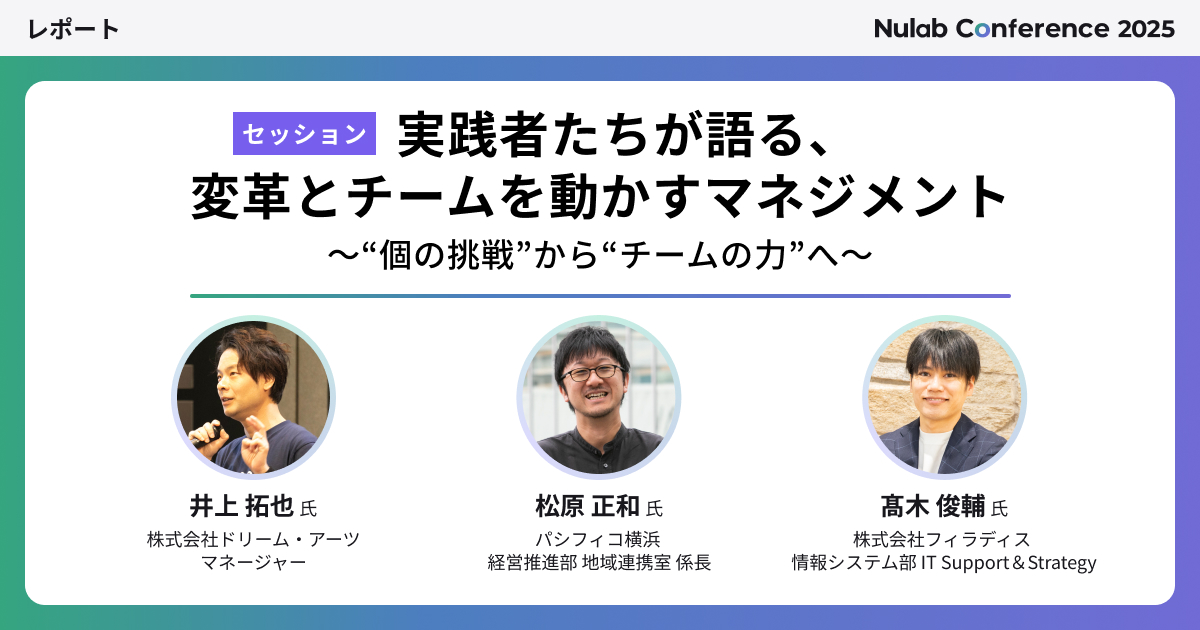

本記事では、Bステージ“TWM Field”にて開催されたユーザセッションの様子をお届けします。日頃からBacklogを活用したプロジェクトマネジメントを実践している3名のパネリストが登壇。現場で培ったリアルな経験をもとに、課題解決へのアプローチや成功事例を語ってくださいました。

なお、本セッションは動画でも公開しております。当日のリアルなディスカッションをぜひご覧ください!

目次

登壇者紹介

株式会社ドリーム・アーツ 井上 拓也 氏

小売業界の多店舗運営における課題解決を支援するSaaSプロダクトの開発に従事。コミュニティ活動では長年JBUG広島の運営に携わり、2024年度には「The Best JBUGer of the year」を受賞。JBUGを越えてBacklogの認知向上や価値を広めるために尽力。

パシフィコ横浜(株式会社横浜国際平和会議場) 松原 正和 氏

2年前の「Good Project Award 2023最優秀賞」受賞をきっかけとしてJBUGに参加。新規事業や地域連携業務を中心に、ITを活用した課題解決に注力。

株式会社フィラディス 高木 俊輔 氏

ワインの保管倉庫を移転するプロジェクトをきっかけにBacklogを導入、社内業務改善に活用。IT Support&Strategyとして会社全体のIT管理、プロジェクト管理、DX推進に従事。

株式会社ヌーラボ 河野 千里(モデレーター)

変化を起こそうとしたときにぶつかる壁

今回はBacklogユーザーコミュニティ「JBUG(Japan Backlog User Group)」でも活躍されている3名ご登壇いただき、それぞれのチームが抱えていた課題とその解決策について語っていただきました。

―― それではさっそく、皆さんのチームが抱えていた課題ついて教えていただけますか?まずは井上さんから、お願いします。(河野、以下略)

井上氏(以下、敬称略):僕のチームが抱えていた問題は「属人化」です。開発マネージャーとしてチームに参加した時点でBacklogはすでに使われていたものの、うまく運用できているとはいいがたい状態でした。ほかのメンバーがやっていることがよくわからず、責任感が強くて仕事がよくできるエースに仕事が集中する状況に陥っていたんです。

株式会社ドリーム・アーツ

株式会社ドリーム・アーツ

マネージャー

井上 拓也 氏

松原氏(以下、敬称略):そもそも「タスク管理という概念がない」という課題を抱えていました。個々のスケジュールやタスクはディスプレイに付箋で貼られているような状態。横にいる人が何をしているのかさえわからず、履歴が残っていないため同じ業務をやるとしてもゼロからやり直すという状況だったんです。

パシフィコ横浜(株式会社横浜国際平和会議場)

パシフィコ横浜(株式会社横浜国際平和会議場)

経営推進部 地域連携室

係長

松原 正和 氏

髙木氏(以下、敬称略):私たちが抱えていた問題は2つありました。「希薄なマネジメント」と「ヒューマンエラー」です。各チームに情報を共有する仕組みが整っておらず、抜け漏れが発生しやすい状況が発生していました。

株式会社フィラディス

株式会社フィラディス

情報システム部

IT Support&Strategy

髙木 俊輔 氏

Backlogをチームにいかに“浸透”させるか

―― いずれのチームも、情報が個人で閉じてしまっており、チーム内で情報共有ができていない状態だったんですね。では、ここからどのようにしてBacklogを浸透させていったのでしょうか。

井上:まずはチーム全員のタスクをBacklogに登録し、課題として可視化することから始めました。そのうえで、「Backlogを見るようにする」ための仕組みとして30分の“朝会”の時間を設けたんです。朝会では、Backlogを見ながらチーム全員の課題を確認し、誰がなんの業務をどのくらい抱えているか、情報共有を促します。

―― 状況の可視化と共有は大切ですよね。髙木さんはゼロからの導入ということで、いかがでしたか?

髙木:僕はBacklogを自分だけが使うのではなく、“利他的に”使っていきたいという思いがあったんです。つまり、ほかの人にも利益があるということを伝えることが、課題解決への一番の近道だと思っています。

情報システム部という立場上、会社のさまざまな部門に顔を出すことができます。そのため、それぞれの部門でBacklogを使ってどのように改善できるか?をしっかり視野にいれて取り組んでいきました。

―― “利他的に”というお話は、以前伺ったことがあります。Backlogを導入することで「自分が楽になるだけではなくて、みんなが幸せになれる」と説得を続け、会社全体での導入につなげられたんですよね。

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ

エバンジェリスト

河野 千里

―― 松原さんはいかがですか?

松原:私は前職からBacklogを使っていたのですが、チームへの導入が最初の課題になりました。転職してきた人がいきなり「これを使いましょう」と言うと、絶対嫌われるんです。そこで、一年ほどくらいタイミングを見計らって「いよいよこれは回らなくなるぞ」というときに“伝家の宝刀”としてBacklogを提案、導入に至りました。

JBUGのコミュニティが導入の好循環を生む

―― 髙木さんと松原さんは状況が似ていらっしゃいますが、アプローチの仕方が異なったんですね。JBUGでの意見交換をきっかけにご自身の動きに変化が起きたことはありましたか?

髙木:JBUGを通じて皆さんの活動をインプットすることで、さまざまな知見やノウハウを得られるんです。ぜひ真似していきたいですし、自分の会社ではどのような変化が生まれるのかイメージできたことが助けになりました。

―― JBUGでは、登壇者のノウハウを自分のチームで実践した方が導入や浸透を実現した、という好循環も生まれています。一歩先に進んでいた方の知見から課題解決のヒントを得つつ、現在ではコミュニティに有益な報告を挙げています。このような好循環が生まれるのが、JBUGに参加するメリットかもしれませんね。

課題の可視化と共有がもたらした、チームの変化

―― 続いて、Backlog導入後に起こったチームの変化についてお聞きしていきます。松原さんは、どのような変化を感じておられますか?

松原:全社的にきれいに使いこなせているかというと、そうとは言い切れないかもしれません。ただ、少なくとも自分のチームではしっかりと活用できていると感じています。

業務が可視化され、チームの状況は一気に変わりました。Backlogのタイムライン(最近の更新)を眺めているだけで、誰がなにをしているか全部わかるんです。さらには、ほかのチームからも声をかけてもらったり、助け合いが生まれたりと、取り組みが横に広がることでシナジーが生まれやすくなりました。

―― 高木さんは、情報システム部として社内にBacklogを広めた立場でしたね。

髙木:各部署で分散されがちな情報を一元管理することで、進捗を可視化できます。誰がなにをやっているのか、誰もがシンプルにわかりやすい環境を構築できました。

チームメンバーの変化も感じています。仕事の中ではミスやトラブルは必ず起きることですが、それに対して自主的に“人としての気配り”ができるチームになったんです。この気配りというのは、言われてから動くのではなく、言われる前に適切な行動を取れること。そういった文化がチームに根付いていくことは、とても重要だと思います。

―― そういった“気配り”の文化が根付いていった、チームの変革期を乗り切ってらっしゃったんですね。井上さんは、「朝会」を始めてどのような影響がありましたか?

井上:当初は、誰も喋らないまま30分が過ぎるような朝会でした。それが、Backlogのガントチャートを使って課題を可視化した状態で話すことで、朝会の雰囲気が良くなっていったんですよ。

僕が目指していた、「エースに偏っていた仕事をチーム内で平準化させる」ことも、メンバーの業務が可視化されたことで、自然に助け合う空気が醸成されました。チーム全体で同じ絵を見ることによって同じ視点で話ができ、自然な助け合いが実現されたのだと思います。

―― プロジェクトを適切に管理していくためには、課題の「更新」も必要ですが、そのあたりはいかがですか?

井上:「更新」に関してはまだ課題が多いですね。現在は僕とほかの数名が更新している状態なので、課題の担当者自身に更新をして欲しいのが本音ですし、今後の目標です。

これから目指していきたい、未来のチームの方向性

―― Backlogを導入することでチームや社内の課題を可視化し、新たなチーム文化、社内文化を醸成していったお話を伺いました。最後に、未来のお話を伺います。これから、どのようにチームを導いていきたいですか?

松原:チームではよく使えているんですが、それを全社に拡大していきたいですね。Backlogを使っていると心理的安全性が向上し、あつれきが起きずに仕事をしやすいという実感があります。役職に関係なくタスクを投げ合えたり、上から下だけでなく、下から上に向かって“やってください”と気軽に言えたりする環境を目指したいです。

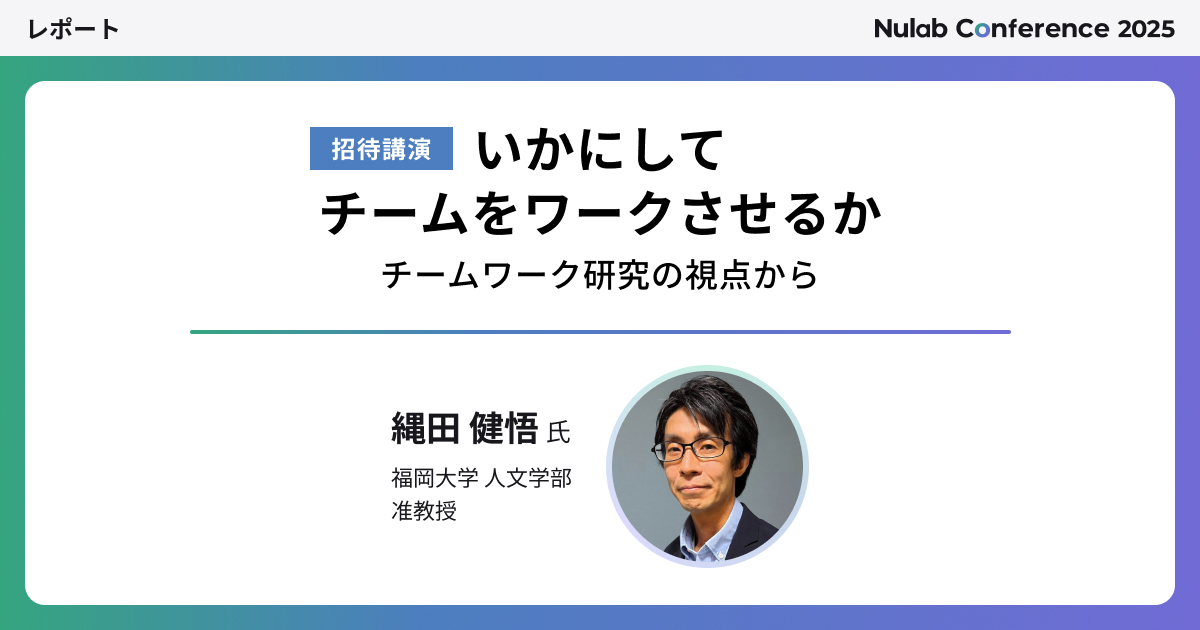

―― 「心理的安全性」はまさにチームワークマネジメントの重要な要素のひとつですね。本日の招待講演で縄田先生がお話されていらっしゃいました。

髙木:働き方の多様性が進んできて、さまざまな部署がほかの会社の方と一緒に仕事をする機会が増えています。この世の中だからこそ、Backlogを使ってチームでゴールに向かっていくことが大切なんだと思います。他社やメンバーの垣根を越えて、目配り、気配り、心配りというヒューマンスキルを前面に出して使ってほしいですね。

井上:チームの雰囲気が良くなったという実感はありますが、もっともっと良くしていきたいんです。仕事は個人でやるよりみんなでやる方が楽しいし、スケールします。これをチーム全員が理解して、同じ気持ちでやっていけるようにしたいと考えています。

でもこれは、雰囲気がいいだけだと伝わらないんです。それぞれ自分がやらなければならない仕事があるので、それを見せながら、かつ楽しく協力してできるようにしていきたいですね。

―― ヌーラボのブランドメッセージは、まさに「“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく。」です。Backlogを活用することで、チームメンバーのみなさんが笑顔になるような運用をしていただければ幸いです。ありがとうございました!

関連ブログ

今回ご登壇いただいた皆さまのBacklog導入事例インタビューも、ぜひあわせてご覧ください。

異なる事業部で広がる活用の幅。Backlogは社外を巻き込むプロジェクト管理と情報共有に欠かせないツール | 導入事例 | チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツールBacklog

Backlog導入事例:株式会社ドリーム・アーツでは、自社が提供するさまざまなサービスの開発からカスタマーサクセスまで、幅広い業務でBack…

backlog.com

運用コストを40分の1に削減した、大規模WebリニューアルプロジェクトにBacklogを活用 | 導入事例 | チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツールBacklog

Backlog導入事例:国内最大級のMICE施設であるパシフィコ横浜様では、コロナ禍のテレワーク対応をきっかけにBacklogを導入。その後…

backlog.com

「Backlog同盟」を、社内でいかに増やすか。活用定着を実現した“利他的”アプローチ | 導入事例 | チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツールBacklog

株式会社フィラディス様では、商品保管のための倉庫移転プロジェクトおよび問い合わせ対応のタスク管理をはじめ、全社的にBacklogを活用。効果…

backlog.comNulab Conference 2025レポート

Nulab Conference 2025のテーマは「チームワークマネジメント」。経営・現場・研究、それぞれの立場から、組織づくりのヒントと次の時代の“チームのかたち”について白熱したディスカッションが行われました。

そのほかのセッションレポートもぜひご覧ください。

Nulab Conference 2025 レポート:【基調講演】「次の時代をつくる、チームのかたち」── 国産SaaSリーダーが語る、これからの組織とチームワーク | Backlogブログ

2025年10月17日、品川インターシティホールにてNulab Conference 2025を開催しました。サイボウズ青野氏、さくらインタ…

backlog.com

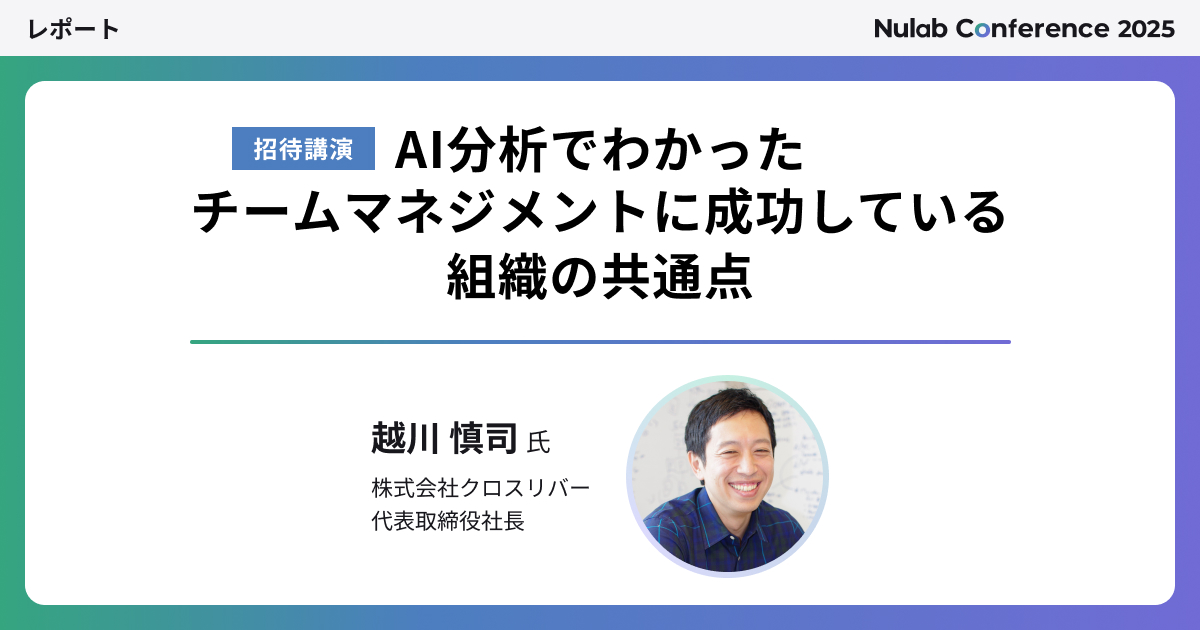

Nulab Conference 2025 レポート:AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点|越川慎司氏 招待講演 | Backlogブログ

10月17日に開催された、「Nulab Conference 2025」。クロスリバーの越川氏にご登壇いただいた招待講演のレポートを公開!あ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:「いかにしてチームをワークさせるか」── チームワーク研究の視点から|縄田健悟氏 招待講演 | Backlogブログ

10月17日に開催されたNulab Conference 2025。福岡大学 縄田氏の招待講演をレポート!心理的安全性、4階建てのチーム構造…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:進化を続ける成長企業のチーム戦略 ── 実例でひも解くチームワークマネジメント | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。急成長を遂げたデジタルキューブ、HACARUS、2社の代表によるパネ…

backlog.com

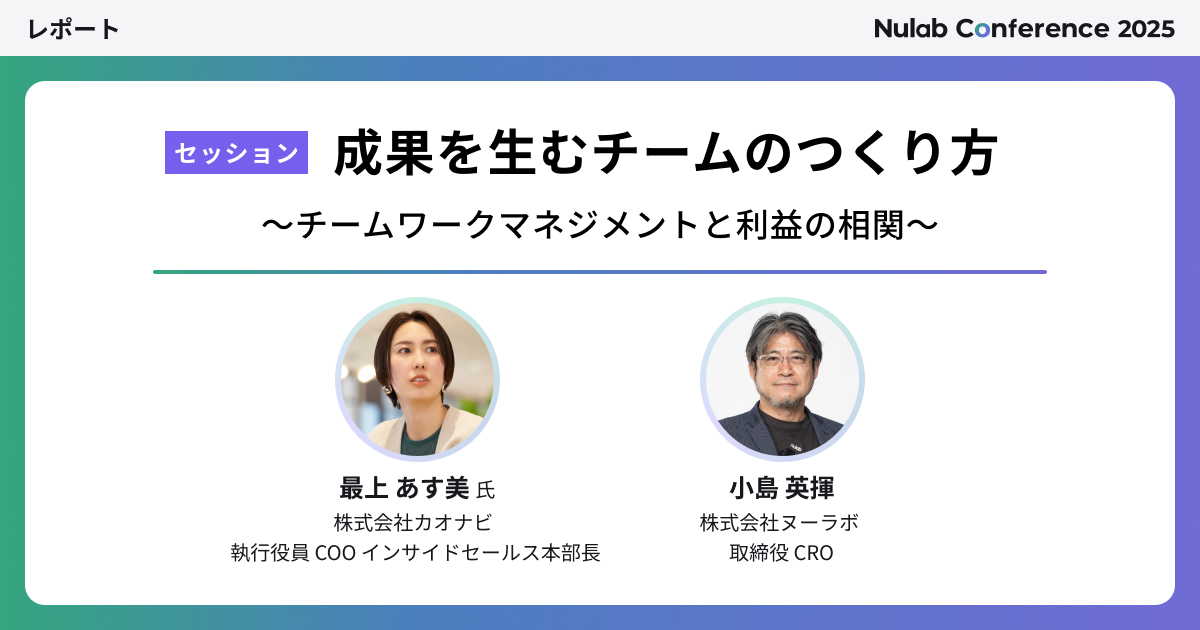

Nulab Conference 2025 レポート:成果を生むチームのつくり方 ── チームワークマネジメントと利益の相関 | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。「成果を生むチームのつくり方」と題し、カオナビCOO最上あす美氏と、…

backlog.com

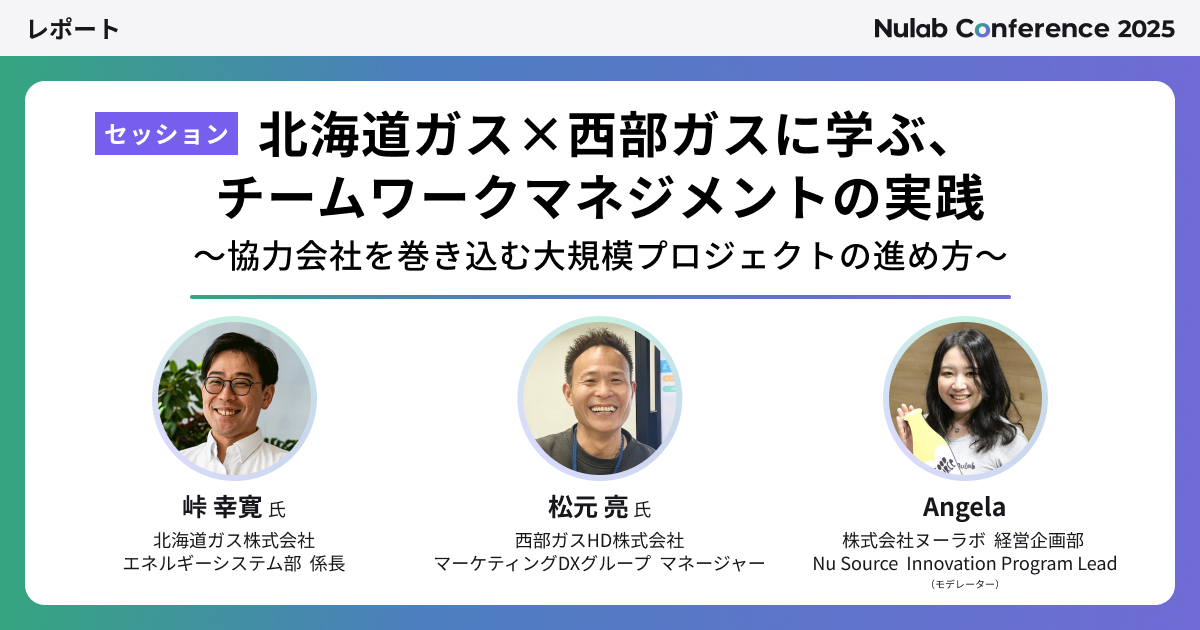

Nulab Conference 2025 レポート:北海道ガス×西部ガスに学ぶ、チームワークマネジメントの実践 | Backlogブログ

10月17日(金)に開催された「Nulab Conference 2025」。北海道ガスと西部ガス、地域のインフラを支える二社によるセッショ…

backlog.com

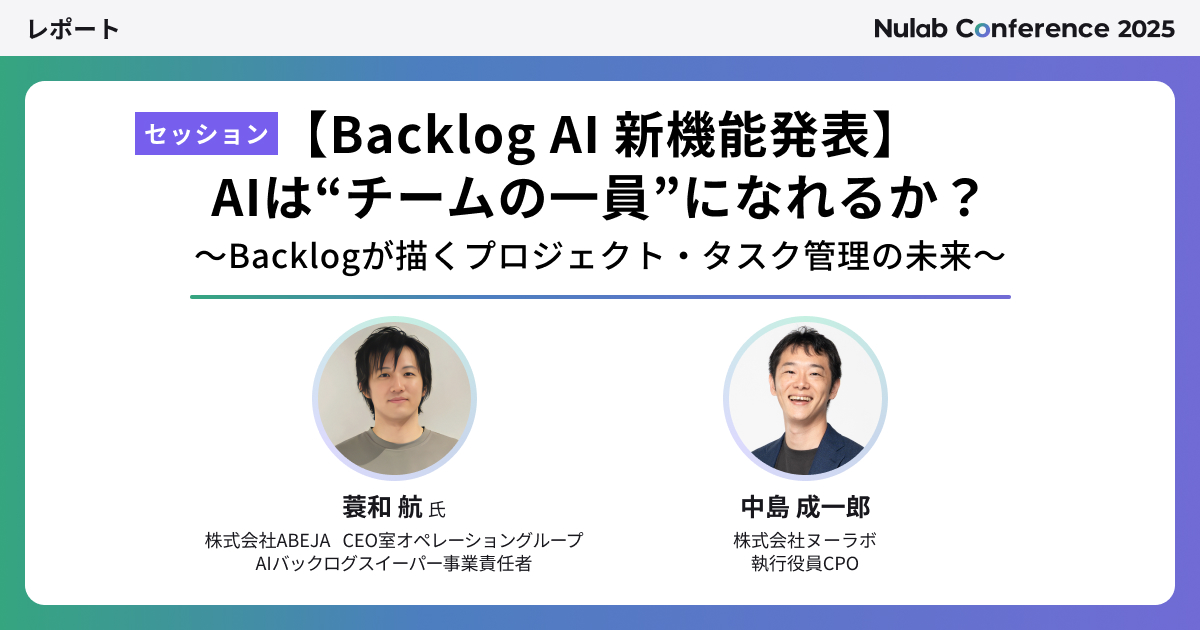

Nulab Conference 2025 レポート:Backlog AI 新機能発表!Backlogが描くプロジェクト・タスク管理の未来 | Backlogブログ

10月17日に開催されたNulab Conference 2025。2026年初頭リリース予定の新機能「Backlog AI アシスタント」…

backlog.com