2025年10月17日、品川インターシティホールにて、「Nulab Conference 2025 ~ DESIGN YOUR TEAMWORK ~」が開催されました。

Aステージの後半では、カオナビの最上氏をお招きし、「チームワークマネジメントは利益にどうつながるのか?」に迫るセッションが開催されました。

個人のWill(意志)を起点に、チームのゴールや役割、コミュニケーションをどう設計し、再現性のある成果をどう生み出すか。本記事では、二人の対話から見えてきた、成果を生み出すチームづくりの核心を紹介します。

なお、本セッションの動画はオンデマンドで配信しております。

以下のボタンより視聴登録をして、ご覧ください。

目次

登壇者紹介

株式会社カオナビ

執行役員 COO インサイドセールス本部長

最上 あす美 氏

2015年、株式会社カオナビへ入社。当時は社員数10名程度であったが、現在では400名を超える組織へと成長。独自のセールスモデルを設計・運用し、インサイドセールスの礎を築く。その後、カスタマーサクセスの立ち上げと組織強化に貢献。カスタマーエンゲージメント部門責任者を経て、2024年よりCOOを務める。

株式会社ヌーラボ 取締役 CRO

小島 英揮

ITのB2Bマーケティングに30年以上のキャリアを持ち、AWSの日本のマーケティング統括時にはJAWS-UGの立ち上げに貢献。2016年にはコミュニティマーケティングの普及・啓蒙を目的としたCMC_Meetupを設立。2017年3月より株式会社ヌーラボの社外取締役に就任し、2024年6月からは取締役CROを務める。

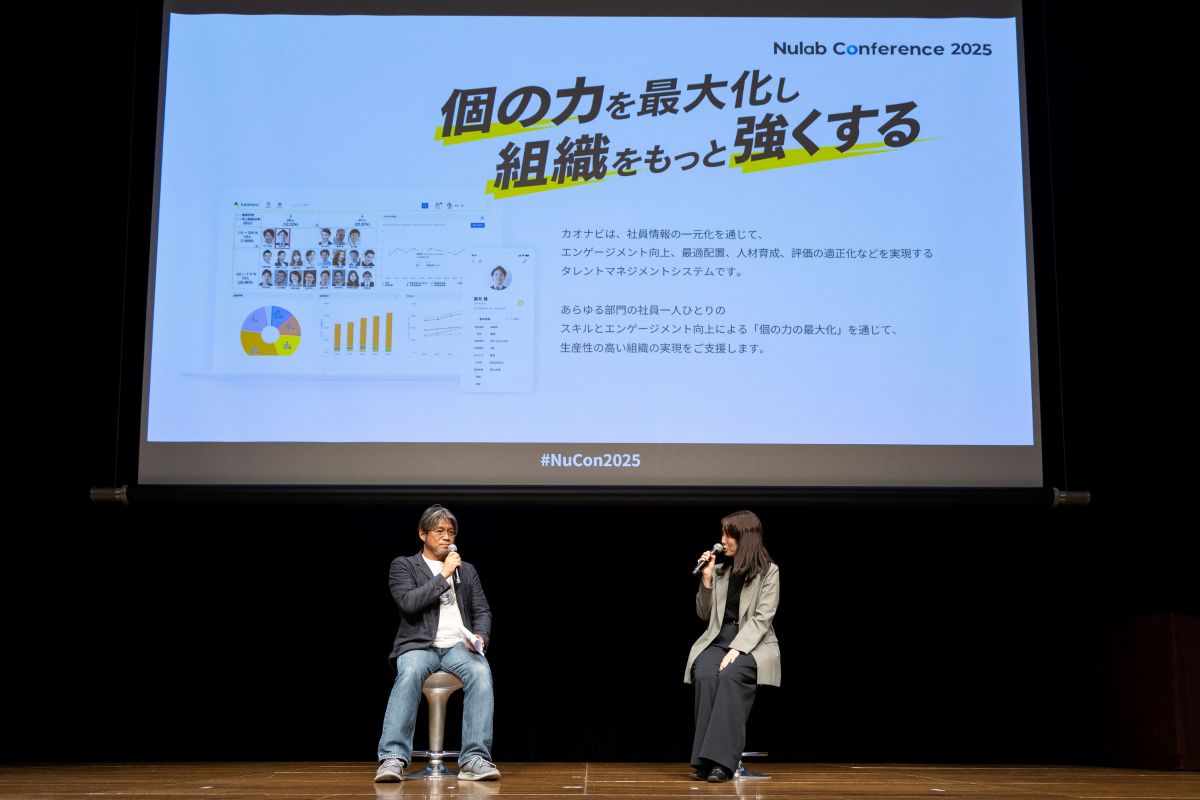

重要なのは、個人の“Will”を引き出すこと

株式会社カオナビは、「個の力を最大化し、組織をもっと強くする」をスローガンに掲げています。タレントマネジメントで重要なことは、人事の業務として必要な情報を管理するだけでなく、“個”の力を最大限引き出すこと。個人が「こうしたい」「こうなりたい」といった“Will”も管理していくことが大切です。

最上氏(以下、敬称略):メンバー自身がどうしたいのか?大切ですし、その人の力を引き出し、最大化するのは人事担当だけでなく、現場のマネジメントを担う人にとっても大切です。カオナビは、こういった個人の力を最大化するために必要な、普段のコミュニケーションを一元管理していくタレントマネジメントシステムなんです。

個の力だけではチームはうまく機能しません。このセッションでは「個からチームへ」という視点で、チームワークマネジメントの本質を深掘りしていきます。

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ

執行役員 COO

インサイドセールス本部長

最上 あす美 氏

計画や進捗の違和感に気づき合えるチームに必要なこと

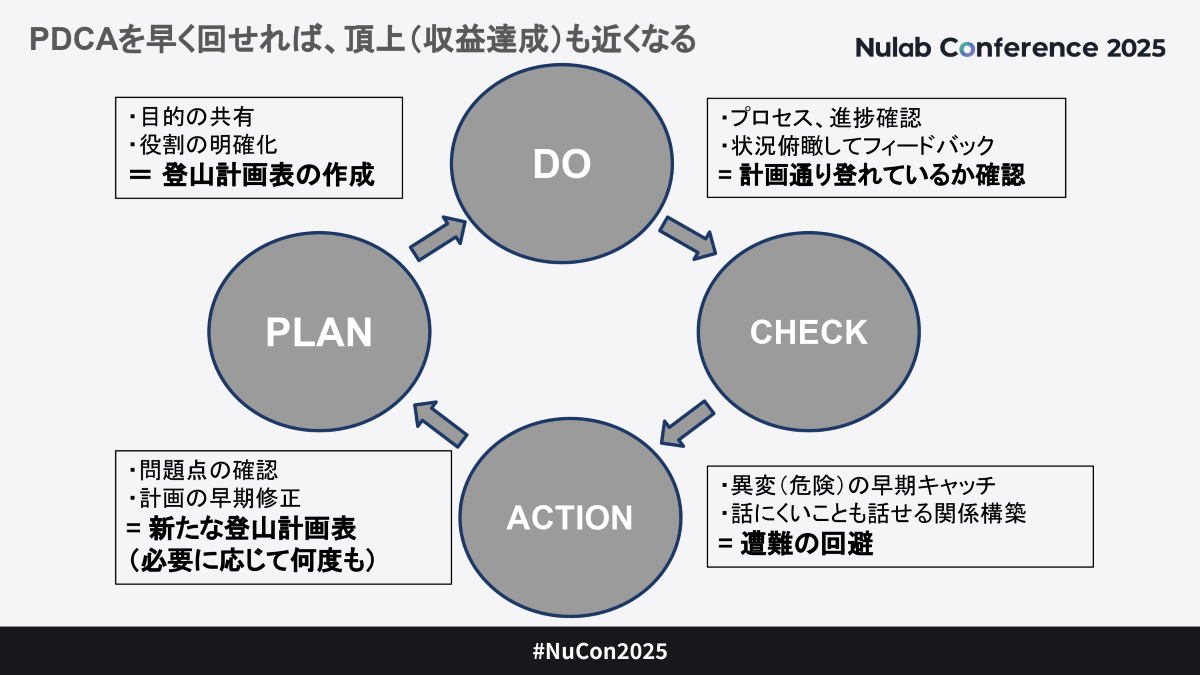

小島:今回のテーマである「チームワークマネジメント」、これを登山に例えて話していきましょう。まず必要なのは「最短で頂上に到達するための計画書」です。これがないと誰も登れません。会社でいうと、経営計画や事業計画にあたります。そこに向かって、どういうチームを編成していくか。これがチームマネジメントの出発点だと思うんです。

ただし、計画を立てて実行するだけではなく、「思いがけない変化」にどう対応できるかがカギだと指摘します。登山もビジネスも、天候が変わるような予期せぬ事態があります。計画(Plan)と実行(Do)だけで終わらず、途中で違和感を抱いたら、早めにルートを見直す柔軟性が必要です。それが組織では確認(Check)と行動(Action)にあたります。

最上:その違和感に早めに気づくために、「引きで(俯瞰して)見る」ことが多いですね。登山でいうと、今どこを歩いているのか、自分たちの現在地を常に確認しながら進むことが大切です。今は苦しい登り坂でも、その先に下りがあるかもしれない。全体像をメンバー全員で共有し、コミュニケーションをとることで、チームの安心感が生まれます。

小島:リーダーだけが気づくだけでは足りないですね。リーダーが違和感を抱いても、メンバーが気づいていなければ意味がありません。むしろ、メンバー自身が「この道おかしくない?」と気づける関係性をつくることが重要です。そこで問われるのは、チーム内で「言い合える関係」があるかどうかです。

最上:確かに、コミュニケーションの密度こそがチームの健全性を保ちますよね。リーダーが絶対で、メンバーが意見を言えない組織では、表情や発言の変化などの小さなサインを見逃してしまうんです。「何かある?」「どうしたの?」と声をかけ合える環境をつくることが、チームにとって大切なことです。

チームの異変を感じたときに率直に話せる環境づくりには、接触頻度が大切です。さらに、それを修正に向けて動くためには、「いつまでにやるのか」といった時間軸の共有も欠かせません。

小島:ゴールの共有、時間軸の認識、そして役割設定。この3つができていないとチームは動きません。とはいえ、それだけでは計画と実行にとどまってしまう。大事なのは、違和感を早く共有して、建設的に話し合えるコミュニケーションをどう担保するか。そこにこそ、チームワークマネジメントの真価があると思います。

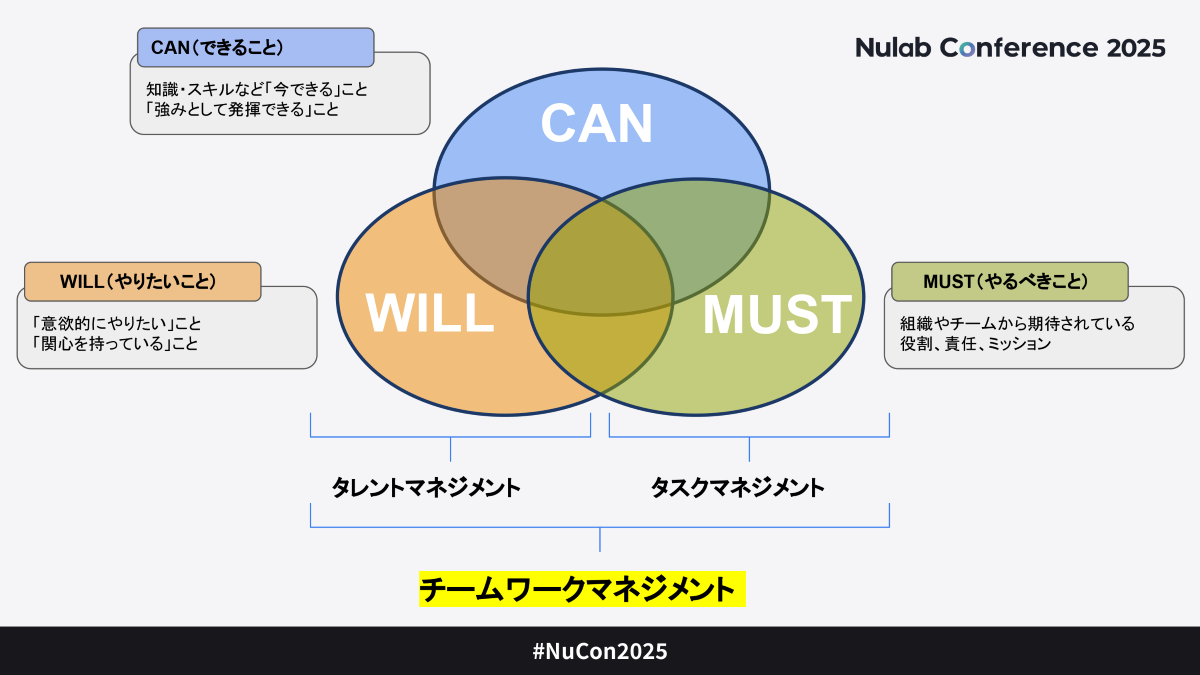

「Must・Can・Will」で見える、チームの本質

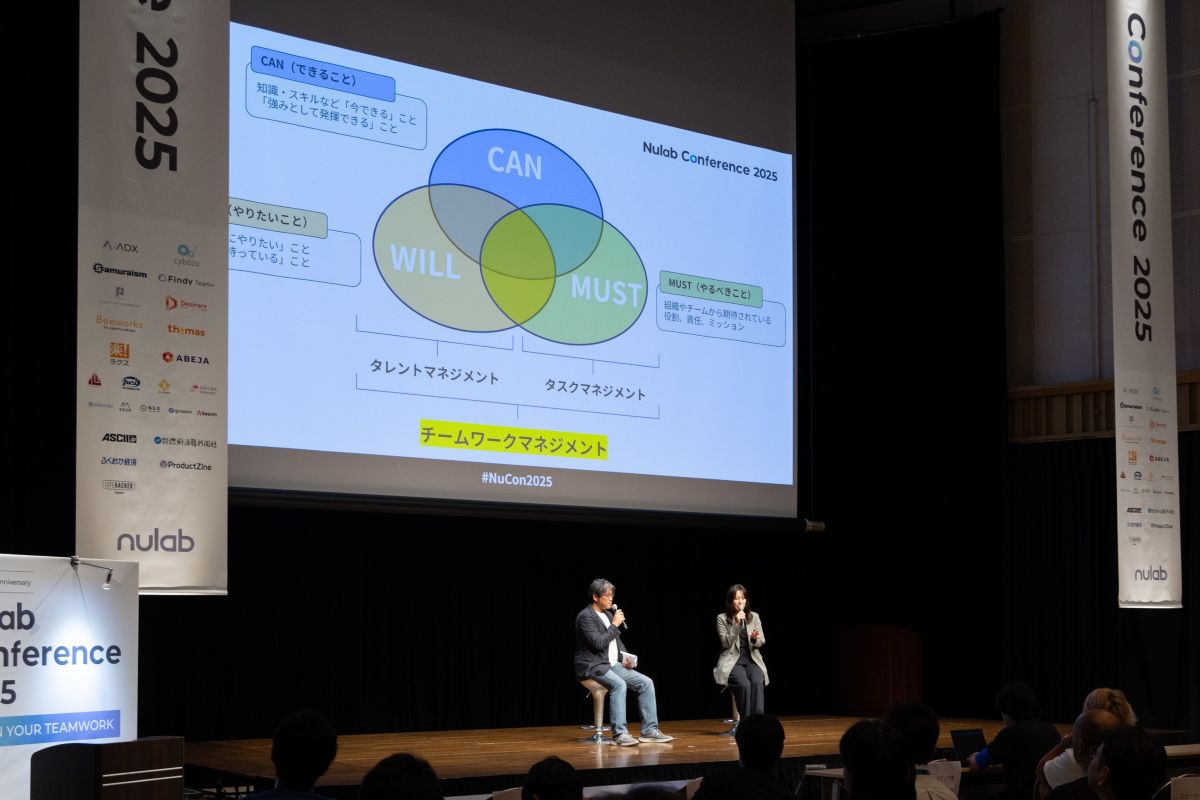

二人の議論は「チームを動かす原理」へと続きました。チームマネジメントの基本構造を示すキーワードとして、「Must・Can・Will」という3つの軸を挙げます。

Mustは「やるべきこと」、つまりゴールのこと。Canは「できること」で、役割の明確化にあたります。この2つが整っていればチームは動くように見えますが、実際にはそれだけではうまくいきません。本当にチームが力を発揮するためには、もう一つの軸である本人の意思「Will」をどう見つけていくかが大切です。

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ

取締役 CRO

小島 英揮

最上:Must・Canだけで動いているチームは、息苦しくなりかねません。Willは、MustやCanの延長線上にあるわけではないので、その人が何をしたいのか(Will)をきちんと理解しないと、本当の意味での動機づけにはならないんです。「Will(やりたいこと)」の多様性こそが、チームの力を育てます。

たとえば、営業職だと「成果を出したら次はマネージャーになりたい」というのが定番のWillだと思われがちですが、実はそうではない人も多いです。「企画をやりたい」「人事で育成を担いたい」など、本人のWillはその人にしかわかりません。それにもかかわらず、それを丁寧に把握する時間が取れていないのが現実です。

小島:ただ、メンバー全員と深い1on1を行ったとしても、Willを本音で話してくれるとは限らないので、正確に把握することは容易ではありません。だからこそ、Willを見つけ出すための投資が必要です。たとえば、眼鏡を装着するのと同じです。眼鏡があることで、世界がはっきり見えます。組織においてメンバーのWillを見つけるための眼鏡が、タレントマネジメントの仕組みです。

タレントマネジメントはスキルや職務経歴の管理にとどまらず、「人をどう活かすか」という視点でチームを設計するための思想でもあると話します。

最上:タレントマネジメントとは、個人のWillや得意分野をどう活かしたいのかまで把握する考え方です。それができれば、最適な配置や役割が見えてきます。

小島:チームワークマネジメントとも接点がありそうです。Willを引き出すためには、心理的安全性やオープンなコミュニケーションが欠かせません。ここまでの仕組みをマネージャー個人の力量に委ねてしまうと、どうしても属人化してしまう。会社全体として、Willを見える化できる環境を整えていくことが大切ですね。

個人のWillが可視化されれば、結果として、チームの関係性はよりフラットに、メンバーの主体性はより強く育っていくという考え方です。最上氏もまた、Willを実務に結びつけるバランスの重要性を強調します。

最上:Willはあっても、それが現実にどうつながるかを見ないと、ただの“主張”になってしまいます。Must・Canを踏まえてこそ、Willが本当の価値を持つ。その3つをどう掛け合わせるかが、強いチームをつくるカギなんです。

「考え方の共有」が、チームを強くする

セッションの後半では、「よいチームを収益向上につなげる仕組み化」がテーマとなりました。

小島:サッカーや野球のように、スポーツはルールが明確です。でも、ビジネスでは「今どんな試合をしているのか」が曖昧になりがちです。たとえば、経営層はサッカーの試合をしているつもりなのに、相手は野球の気持ちで動いている。だからこそ、いま自分たちがどんなゲームをしているのかをチーム全員が理解することが大切なんです。

最上:私も、この共通理解を保つために「仕組み化」と「対話」の両輪を大切にしています。日々の業務の中で、自分たちが今どの地点を歩いているのかを引きで見られるようにすること。そして、そのプロセスを再現性のあるかたちで残していくことが重要です。仕組みがあることで、次に同じような状況に直面したとき、より早く・確実に進められるようになります。

小島:「答えを渡さず、考え方を渡す」ことが、仕組みの大切さです。サッカーで例えると、パスを受け取るときにその都度「どう動けばいいのか」とコーチに聞くわけにいきませんよね。コーチができるのは「こういう場面ではこう考える」という思考の型を共有することです。私はよくメンバーに「あなたはどうしたいの?」と問い返すのですが、最初は戸惑っても、次第に「どうせ聞かれるから」と次第に自分で考えてから持ってくるようになる。それが、チームに考え方をインストールするということ。考え方を共有する文化が根づけば、チームは自律的に動き出します。

最上:おっしゃるとおりです。現場を最もよく知っているのは、そこに立っている本人。だからこそ正解ではなく、思考を共有することで、チームに判断力が育っていくのだと思います。

さらに、チームの成果を最大化するために欠かせないのは、「チームのゴールと個人のWillをどう紐づけるか」だと指摘します。

小島:Backlogでタスクを起票し、アサインすると、マネージャーがやってほしいことと、メンバーが実際に取り組むことはシステム上ではつながっているように見えます。でも、Willのレベルでは、まだ接続しきれていない。やらされている状態ではチームは動きません。

最上:個人が達成したいWillに対して、どんな要素が必要で、いまの目標がどうつながるのか、そこを対話で埋めていくことが大事ですね。

個の意志と組織の目的が重なる地点に、成果は生まれる

小島:「やりたいこと」と「会社が求めること」を一度分解して整理すると、意外な共通項が見つかるかもしれません。「私はこれをやりたい」「会社はこれをやってほしい」という二項は、一見ズレているように見えても、要素を分解していくと重なる部分が見えてくるはずです。そこを見つけることができれば、本人も納得して前に進めるし、チーム全体の推進力も高まります。

最上:やりたいことと会社のミッションを分解していくと、どこかで共通点に行き着く。だからこそ「これをやってほしい」という言葉にも納得感が生まれ、自分のWillを重ねながら進めるようになるんです。

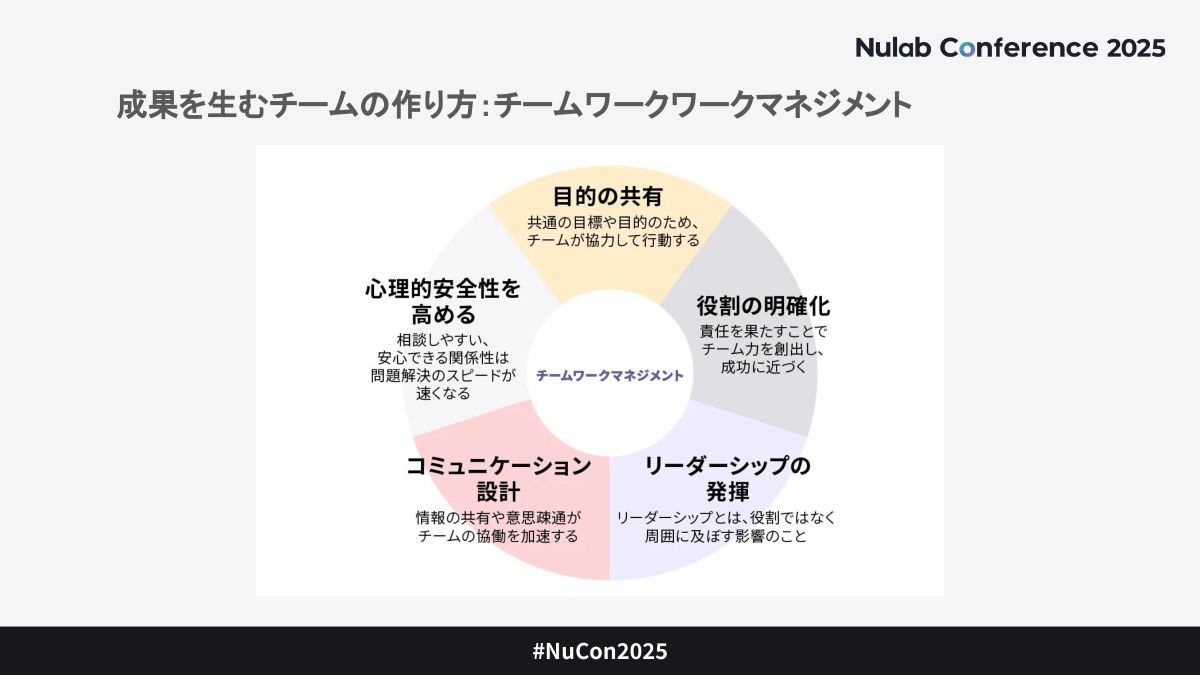

セッションの終盤、小島はあらためて「成果を生むチーム」の条件を整理しました。

小島:成果を上げるチームの共通点は、5つに集約できます。目的の共有、役割の明確化、心理的安全性、コミュニケーション、そしてWillを見ることによってもたらされる、リーダーシップ。この5つが循環しているとき、チームは自然と動き出し、結果として収益にもつながるんです。メンバーが自分のWillを持ち、それを生かせる環境をつくること。それが本当のチームワークマネジメントの役割です。

最上:「こうしたい」「こうなりたい」という意志を積極的に口に出すことは、決して悪いことではありません。むしろ、それを共有することで、期待値のズレがなくなり、信頼関係が強くなる。Willが自然に語られるチームこそ、心理的安全性とコミュニケーションがきれいに循環している理想的な状態ですね。

小島:チームの中にどれだけ多くのWillが引き出されているか、それが健全な組織の指標ということですね。タレントマネジメントやチームワークマネジメントの仕組みは、意志を可視化し、共有するための投資。そこに本気で向き合える企業ほど、成果を生むチームをつくれるのだと思います。

このセッションで語られたのは、個人のWillと仕組みの両輪でチームを動かすという、マネジメントのかたちでした。個人のWillを見える化し、それを仕組みによって支えることで、チームは再現性を持って成果を生み出せるようになる。その土台となるカオナビやBacklogのようなツールと、人の意志や想いがかみ合ったとき、チームは創造的な力を発揮するのかもしれません。

Nulab Conference 2025レポート

Nulab Conference 2025のテーマは「チームワークマネジメント」。経営・現場・研究、それぞれの立場から、組織づくりのヒントと次の時代の“チームのかたち”について白熱したディスカッションが行われました。

そのほかのセッションレポートもぜひご覧ください。

Nulab Conference 2025 レポート:【基調講演】「次の時代をつくる、チームのかたち」── 国産SaaSリーダーが語る、これからの組織とチームワーク | Backlogブログ

2025年10月17日、品川インターシティホールにてNulab Conference 2025を開催しました。サイボウズ青野氏、さくらインタ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点|越川慎司氏 招待講演 | Backlogブログ

10月17日に開催された、「Nulab Conference 2025」。クロスリバーの越川氏にご登壇いただいた招待講演のレポートを公開!あ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:「いかにしてチームをワークさせるか」── チームワーク研究の視点から|縄田健悟氏 招待講演 | Backlogブログ

10月17日に開催されたNulab Conference 2025。福岡大学 縄田氏の招待講演をレポート!心理的安全性、4階建てのチーム構造…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:進化を続ける成長企業のチーム戦略 ── 実例でひも解くチームワークマネジメント | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。急成長を遂げたデジタルキューブ、HACARUS、2社の代表によるパネ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:実践者たちが語る、変革とチームを動かすマネジメント 〜“個の挑戦”から“チームの力”へ〜 | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。Bステージのユーザーセッションの様子をお届けします!現場で培ったリア…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:北海道ガス×西部ガスに学ぶ、チームワークマネジメントの実践 | Backlogブログ

10月17日(金)に開催された「Nulab Conference 2025」。北海道ガスと西部ガス、地域のインフラを支える二社によるセッショ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:Backlog AI 新機能発表!Backlogが描くプロジェクト・タスク管理の未来 | Backlogブログ

10月17日に開催されたNulab Conference 2025。2026年初頭リリース予定の新機能「Backlog AI アシスタント」…

backlog.com