2025年10月17日、品川インターシティホールにて、「Nulab Conference 2025 ~ DESIGN YOUR TEAMWORK ~」が開催されました。多彩なゲストをお迎えしたこのカンファレンス。おかげさまで、「よいチーム」のあり方を探求する、大盛況のイベントとなりました。

本記事では、福岡大学の縄田 健悟氏による招待講演の模様をレポートします。

開始直後に「そもそも、集団は“うまくいかない”のがデフォルト(初期設定)なんです」と語る縄田氏。では、その「うまくいかなさ」を、どうすれば乗り越えることができるのでしょうか。

なお、本セッションの動画はオンデマンドで配信しております。

以下のボタンより視聴登録をして、ご覧ください。

目次

“なんとなくの集まり”が、チームにならない理由

「私の話は、すぐに役立つTIPSというより、多くの組織データから統計的に共通解を導き出した『理論』です。理論と実際の現場にはズレがあるものなので、『どうやったら自分の職場に落とし込めるだろうか?』という視点で聞いてください」と、話し始めた縄田氏。まず提示されたのは「そもそも、なぜチームワークが必要なのか?」という根本的な問いです。

社会心理学の長年の研究では、「『集団』ってそもそもううまくいかないよね」という結果が、数多く報告されているそうです。

- 社会的手抜き

一つの課題を皆でやると、本来の力を発揮しなくなる現象。「誰かがやってくれるだろう」という心理が働く - 集団浅慮

賢い人たちが集まっても、同調圧力などから意見の多様性が失われ、結果的に愚かな判断が下されてしまう - ブレインストーミングの非効率

集団でアイデアを出し合うよりも、各々が一人で考えたものを持ち寄った方が、良いアイデアが生まれやすい

皆さんも、思い当たる節があるのではないでしょうか?こうした負の側面を乗り越えるために、意識的にチームを良い方向に導く「チームワークマネジメント」が必要不可欠だということですね。

福岡大学 人文学部

福岡大学 人文学部

准教授

縄田 健悟 氏

さらに現代では、リモートワークの普及や人材の多様化により、「同質性の高い職場」ゆえに通用していた「阿吽(あうん)の呼吸」が、機能しにくくなっています。だからこそ、時代に適応した「新しいチームワーク」が求められているわけです。

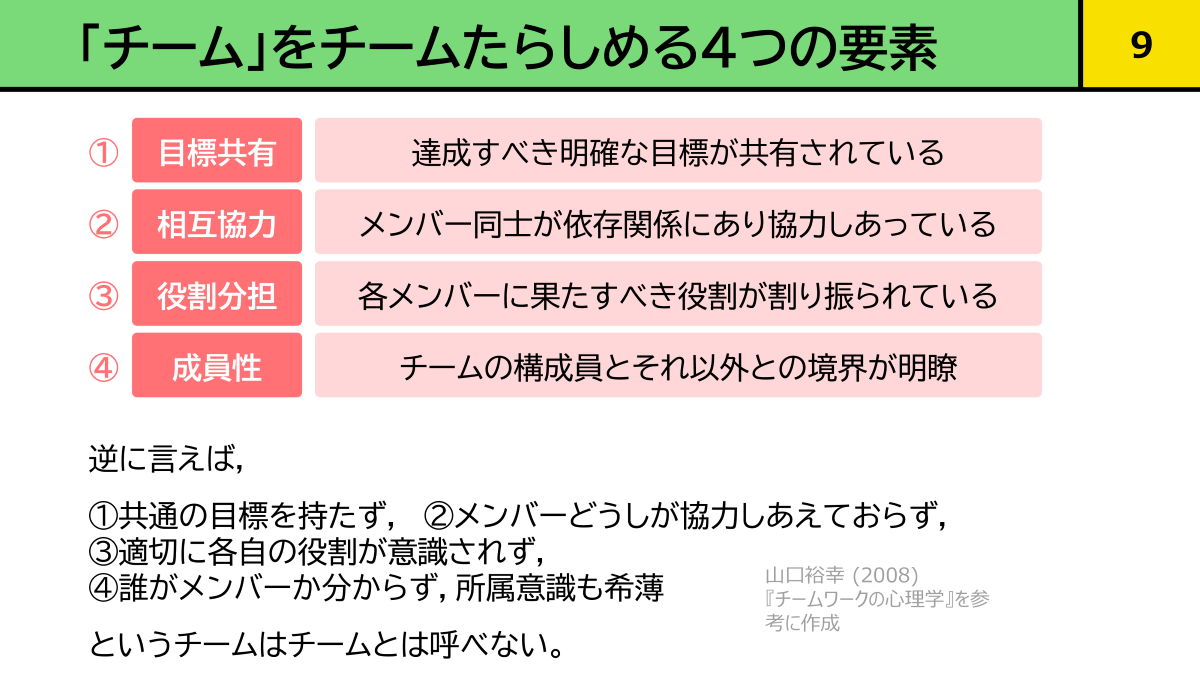

さて、そもそも「チーム」とは何でしょうか。「人の集まり」と「チーム」を分けるものはなんだと思いますか?

「これを考えると、チームが機能するための最低条件が見えてきます」と、縄田氏はチームの構成要素として、以下の4点を挙げました。

つまり、共通の目的を持たず、メンバー同士が協力しておらず、役割が不明瞭で、所属意識が希薄、というチームは、もはやチームとは言えないわけです

強いチームは「4階建て」。チームワークに必要なこと

チームの定義がはっきりしたところで、次に縄田氏は「チームワークとは、具体的にどのような行動を指すのでしょうか?」と問いかけます。

さて、どんなことが思いつきますか?

たとえば、情報を共有すること。話をよく聞くこと。自分の得意を発揮すること。ミスをフォローすること。いろいろありますね。もちろん、「タスク管理をしっかりすること」も、大事なチームワークです!

こうしたチームワーク行動は、大きく2つの側面に分けられるそうです。

- 課題遂行的側面

仕事のパフォーマンスを上げるための行動。とくに、PDCAサイクル(準備→協働→査定→適応・調整)をチーム全体で回していくこと。 - 対人関係的側面

円満な人間関係を維持するための行動。精神的なサポートや、意見がぶつかった際の対立処理など。

業務を回す仕組みと、人間関係。この両輪がどちらも力強く回っている状態が、「チームワークが良い組織」だと言えるのですね。

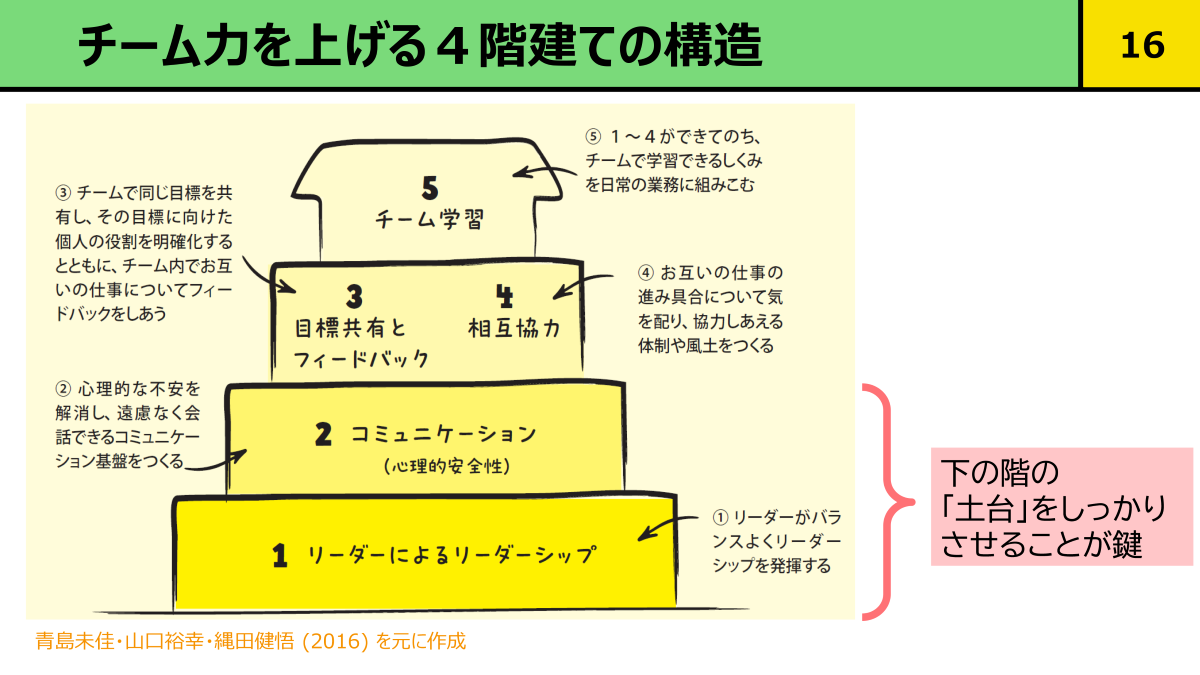

では、どうすればチームワークを高めることができるのでしょうか? さらに縄田氏は、強いチームの構造を「4階建ての建物」に例えて解説します。

- 1階(土台):リーダーシップ

- 2階:心理的安全性のあるコミュニケーション

- 3階:目標共有とフィードバック & 相互協力

- 4階:日常的に学習するチーム

「建物が崩れないためには、当然、土台から順番に、しっかりと積み上げていくことが重要です」と語る縄田氏。よいコミュニケーションがあると、目標に向けてコラボレーションできるようになってきて、結果としてチームの業績を高める、といった関連性が調査研究からも確認できたそうです。

「本日は、チームワークの土台の一つとなる『心理的安全性』をどうやって形成するのか? についてお話ししていきましょう」

「心理的安全性」は本気で戦うための「土台」

「心理的安全性」は、もともとは学術用語でしたが、近年はビジネス界でも注目を集める言葉です。「対人関係のリスクがある行動をとっても、このチームなら安全だと、メンバー全員が信じている状態」を指します。

率直な意見を述べる、質問をする、間違いを指摘する、自分の間違いを認める……こうした、「こんなこと言ったら嫌われちゃうかな?」「馬鹿にされないかな?」といった行動をしても、不安を感じないチームだというわけです。

「『ウチは厳しい職場だからさぁ、そんなヌルいことは言ってられないんだよ』と言われることがありますが、心理的安全性は、馴れ合いではありません。ただ居心地がいいだけのチームでは、高い成果は生まれません」と、釘を刺す縄田氏。むしろ、厳しいコメントや反対意見も受け止めてもらえる、チャレンジングなチームこそ、心理的安全性が高いのです。

心理的安全性が本当に価値を発揮するのは、「意見の対立」が起きたときです。

2012年に発表されたブラッドリーらの研究によると、仕事上の意見の対立は、心理的安全性の高低によって正反対の結果を引き起こすことが示されています。

- 心理的安全性が低いチーム

意見の対立が人間関係の悪化に直結し、チームの成果は下がる。 - 心理的安全性が高いチーム

意見の対立を恐れず、自由に意見を戦わせ、議論を深めることができる。その結果、チームの成果は上がる。

つまり心理的安全性とは、ぬるま湯に浸かるためのものではなく、チームがより高い成果を出すために、本気で意見を戦わせるための「土台」なのです。

リモートワーク時代の逆説。「バーチャル以外」が、もっと大事になる

講演の終盤、縄田氏はテレワークについても言及しました。テレワークはチームワークを向上させるでしょうか? あるいは損ねるでしょうか?

コロナ禍以降、多くの研究で「テレワークは、必ずしもチームのパフォーマンスを低下させるわけではない」という結果が示されているそうです。その理由は、テレワークが持つ2つの側面が、互いに影響を相殺し合っているからです。

- 地理的分散(マイナス影響)

物理的に離れることによる連携のしにくさ - テクノロジー利用(プラス影響)

ICTツールの活用で密なコミュニケーションが可能になる

研究知見によれば、「テクノロジーを適切に活用できれば、地理的に離れていても悪影響は出にくい」のです。

さらに、ここで一つの逆説が生まれています。それは、「バーチャルチームでこそ、対面以上に『バーチャル以外』の要素が重要になる」 ということです。リモート環境下では、ツールを整備するだけでは不十分で、これまで見てきたような「目標共有」や「心理的安全性」といった、基本的なチームワークの土台を、より一層意識して築く必要があるのです。

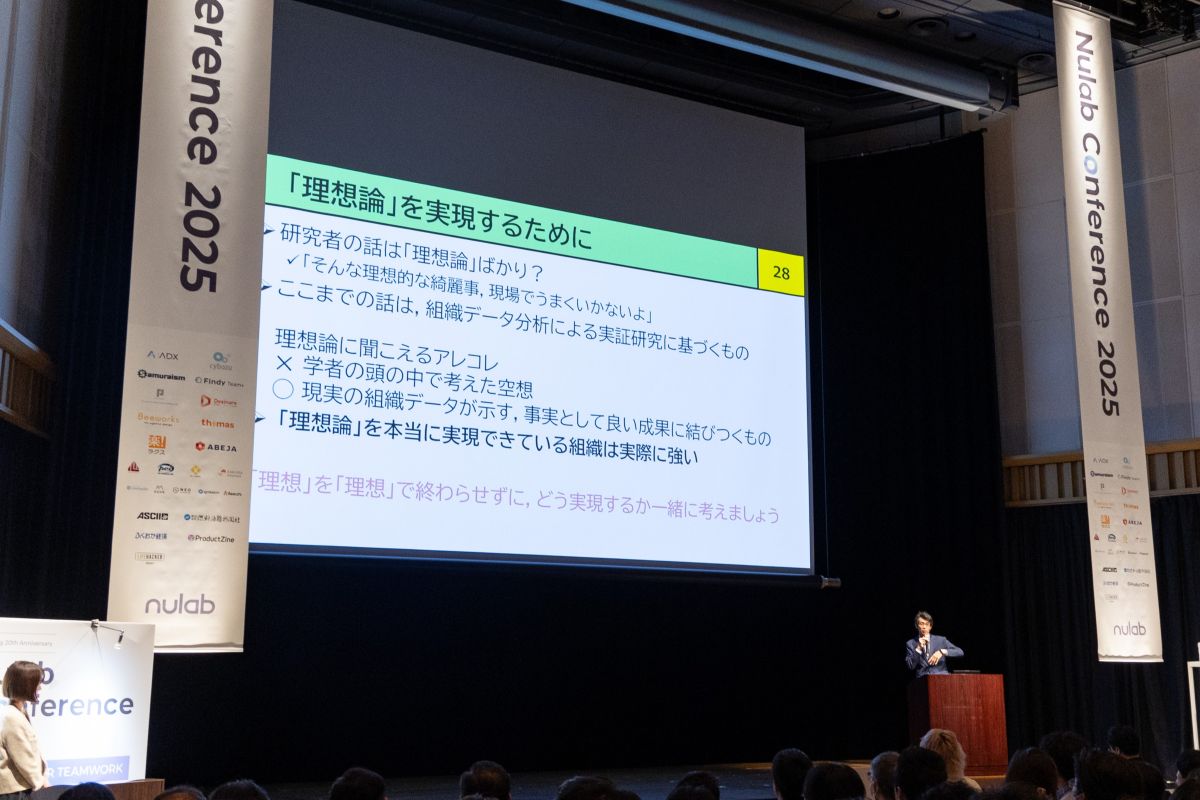

「理想論」を「現実」に変える一歩を踏み出そう

縄田氏は最後に、こう締めくくりました。

「研究者の話は、現場の皆さんにとって『そんな理想的な綺麗事、うまくいくわけないよ』と感じられるかもしれません。しかし、今日お話ししたことは、学者の空想ではなく、実際の組織データを分析した結果です。理想論を実現できているチームが、現実に存在しているのです。どうか、この理想を遠いもので終わらせず、どうすれば自分たちのチームで実現できるのか。一緒に考えていきましょう」

チームは、自然には育たない。だからこそ「心理的安全性」という土台の上に、「業務を回す仕組み」と「人間関係」の二つを意識しながら、良いチームをデザインしていかねばならない。

縄田氏の講演は、ヌーラボの提唱する「チームワークマネジメント」の本質を改めて教えてくれる内容でした。ぜひ皆さんも、自分のチームの“いま”を見つめ直すきっかけとしてください。

Nulab Conference 2025レポート

Nulab Conference 2025のテーマは「チームワークマネジメント」。経営・現場・研究、それぞれの立場から、組織づくりのヒントと次の時代の“チームのかたち”について白熱したディスカッションが行われました。

そのほかのセッションレポートもぜひご覧ください。

Nulab Conference 2025 レポート:【基調講演】「次の時代をつくる、チームのかたち」── 国産SaaSリーダーが語る、これからの組織とチームワーク | Backlogブログ

2025年10月17日、品川インターシティホールにてNulab Conference 2025を開催しました。サイボウズ青野氏、さくらインタ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点|越川慎司氏 招待講演 | Backlogブログ

10月17日に開催された、「Nulab Conference 2025」。クロスリバーの越川氏にご登壇いただいた招待講演のレポートを公開!あ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:進化を続ける成長企業のチーム戦略 ── 実例でひも解くチームワークマネジメント | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。急成長を遂げたデジタルキューブ、HACARUS、2社の代表によるパネ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:成果を生むチームのつくり方 ── チームワークマネジメントと利益の相関 | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。「成果を生むチームのつくり方」と題し、カオナビCOO最上あす美氏と、…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:実践者たちが語る、変革とチームを動かすマネジメント 〜“個の挑戦”から“チームの力”へ〜 | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。Bステージのユーザーセッションの様子をお届けします!現場で培ったリア…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:北海道ガス×西部ガスに学ぶ、チームワークマネジメントの実践 | Backlogブログ

10月17日(金)に開催された「Nulab Conference 2025」。北海道ガスと西部ガス、地域のインフラを支える二社によるセッショ…

backlog.com

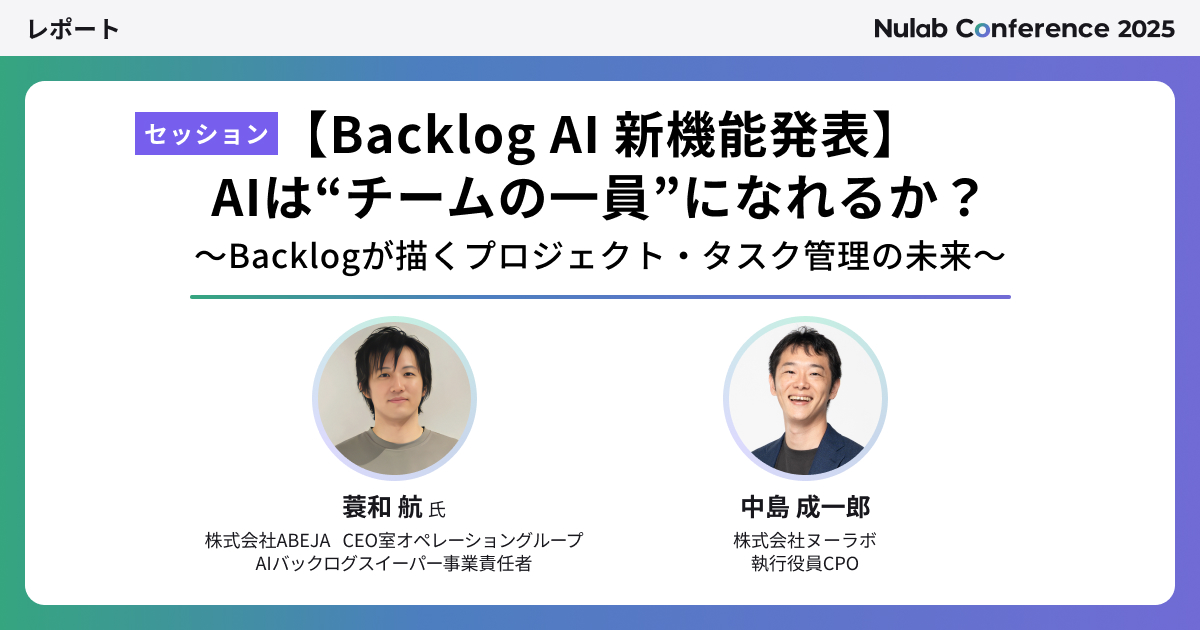

Nulab Conference 2025 レポート:Backlog AI 新機能発表!Backlogが描くプロジェクト・タスク管理の未来 | Backlogブログ

10月17日に開催されたNulab Conference 2025。2026年初頭リリース予定の新機能「Backlog AI アシスタント」…

backlog.com