2013年に「日経電子版」のソフトウェア開発を内製化し、アジャイル開発に切り替えた、日本経済新聞社。開発サイクルはもちろんチームの抜本的な改革は、多くの注目を浴び、400以上のはてなブックマーク数を獲得しました。

アクティブユーザーを1.9倍増にした内製化の成功をきっかけに、2017年には日経電子版のコンテンツの表示速度を改善する「爆速電子版」プロジェクトを実施し、業界最速のスピードを実現しました。

内製化やアジャイル開発の開始から6年が経過し、日経では開発部門だけでなく、全社的な組織改革に着手しています。そこで、同社の現役プロダクトマネージャーに、日経が挑戦する開発の現場の“いま”についてお伺いしました。

■自己紹介(右から)

■自己紹介(右から)

情報サービスユニット 斎藤祐也(さいとう・ゆうや)さん

デジタル編成ユニット プロダクトマネージャー武市大志(たけいち・たいし)さん

デジタル編成ユニット 西馬一郎(にしうま・いちろう)さん

アジャイルライダー 長沢智治(ながさわ・ともはる)さん

目次

日経電子版の内製化とアジャイル開発プロジェクトの“いま”

長沢:日経電子版は2013年に外注開発から内製開発に切り替えましたね。今日の対談は、それから6年経過した「アフターストーリー」がメインとなります。まず、現在内製化をしているチームについてお伺いしてよろしいでしょうか?

西馬:現在、内製化の中枢となっているのは、デジタル編成ユニットと呼ばれる、消費者向けのサービスの開発部隊である、日経電子版iOSアプリチーム、Androidアプリチーム、レスポンシブ版チーム、APIチームです。

内製化の歴史をお話すると、まず最初にiOSとAndroidアプリの開発が内製化とアジャイル開発を実施して、それが組織図の縦や横に広がるイメージで、レスポンシブ版チームとAPIチームでも内製化が進みました。

日経電子版のお客様と近い、いわゆるフロント系のチームから内製化を展開していきました。今では、外注中心で進めていたチームでも一部内製化を進める検討をしています。

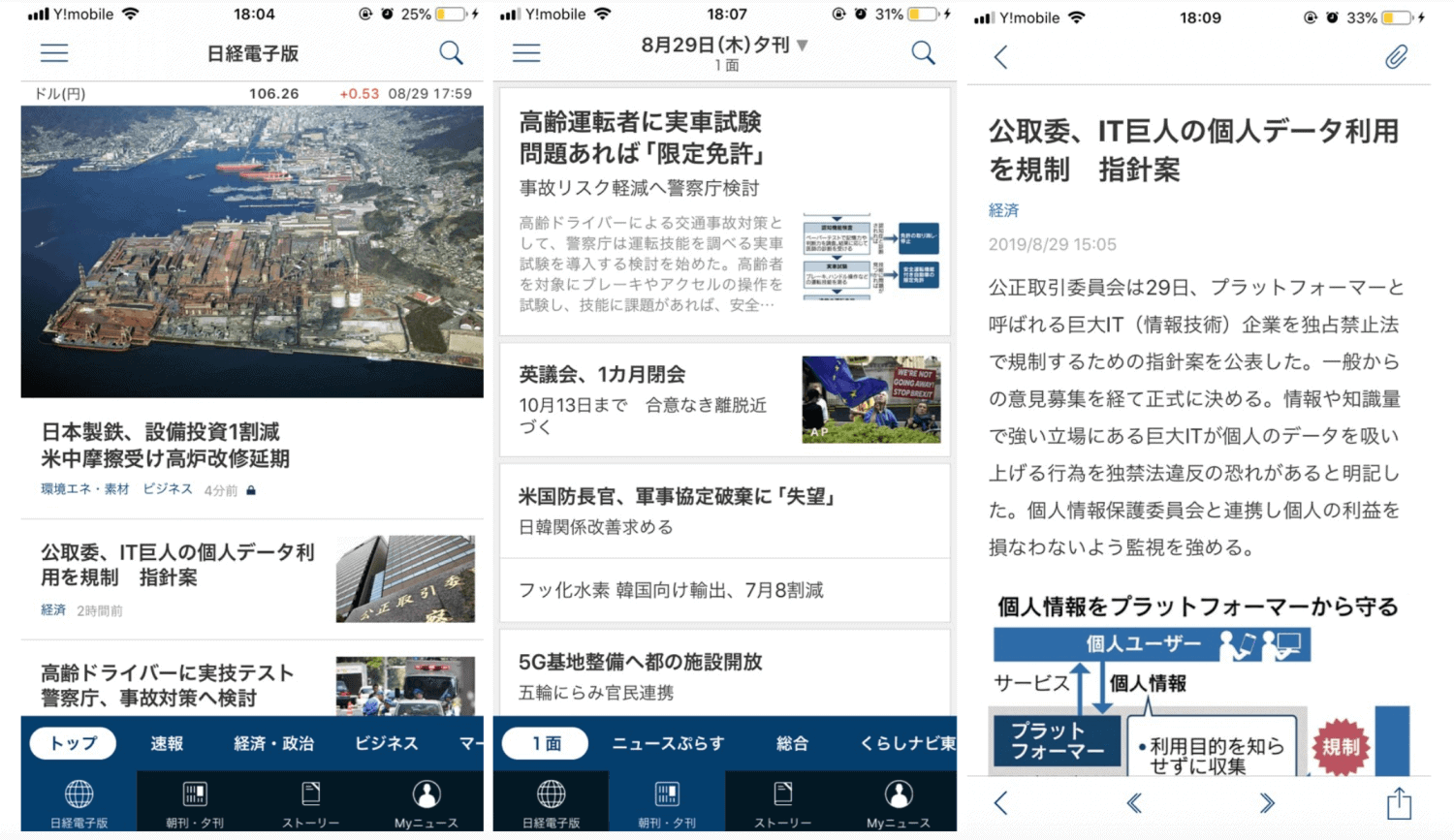

日経電子版アプリ画面

日経電子版アプリ画面

長沢:内製化のきっかけは何でしたか?

武市:内製化に本格的に取り組んだのは2013年でしたが、実はそれ以前から内製化の動きはありました。電子版は2010年に創刊されましたが、当時の開発は100%外注でした。

大きな問題はありませんでしたが、小さい改善でも時間と費用がかかり、スピードが鈍化していたのがボトルネックでした。その状況を改善するために、社内エンジニア2名が「自分たちでつくろう」という考えで、電子版の先駆けとなるベータ版Webアプリを作ったんです。

最初はゲリラ的な個人プロジェクトでしたが、2012年には6名ほどのチームでWindows8向けのアプリを開発し、それが契機で、2013年には外部の技術支援の方を招いて、内製化プロジェクトが本格始動しました。

「とにかく速く」アジャイル開発で実現したスピーディな改善サイクル

長沢:内製化を進める上で、アジャイル開発を選んだ理由はなんでしたか?

武市:外注から内製化にしたのは「とにかくスピードを上げたかった」のが理由です。例えば、シェアボタンを実装してリリースするだけでも3週間はかかっていました。フロントエンドなどユーザーが直接触る部分は細かい改善が必要ですし、外注すると都度見積もりが発生して、成果物が期待とそぐわないこともありました。

新しい機能はリリースしないとわからないことが多いので「出してダメなら変える」というサイクルを高速で繰り返して、日経電子版の改善を進めたかったんです。

だからこそ、内製化と短期間のリリースサイクルが特徴的なアジャイル開発の組み合わせがよかったんです。

デジタル編成ユニット プロダクトマネージャー 武市大志さん

デジタル編成ユニット プロダクトマネージャー 武市大志さん

長沢:内製化に対する社内の反応はどうでしたか?

武市:反対意見もありましたが「内製化によって作業効率が上がってスピーディな開発ができる」というメリットをロジカルに伝えることができたので、理解を得るのはそこまで苦労しませんでした。幹部も今の時代、今のサービスに最適な開発のやり方がある、と認識を持っている方が多かったので、内製化が進めやすい環境でした。

長沢:よりスピーディに良いプロダクトを作るために必要な部分を「ロジカル」に決めて、人に伝える。新しい取り組みを導入するために重要な考え方ですね。

アジャイルライダー 長沢智治さん

アジャイルライダー 長沢智治さん

武市:はい。アジャイル開発を社内に推進するためには、「ロジカルであること」が重要です。言い換えると、アジャイルが“できる人”をただ投入するだけでは続きません。

周囲にロジカルに説明して、理解を促すことは、継続的なアジャイル開発に必須です。なので、感情的なアイデアは駆逐していき、逆にロジカルに返せないものは再考しました。

長沢:ベータ版Webアプリを社員が勝手に作ったお話を聞く限り、自発的に新しいものを取り入れることを歓迎する社風がある、と感じました。この辺りも「ロジカル」に伝えられれば、挑戦させてもらえる環境でしょうか。

武市:そうですね。日経は新しい挑戦を歓迎するので、なぜ挑戦したいのか、どういうメリットがあるのかをロジカルに伝えられれば、幹部や役員層に見せても「それ良いじゃん」となります。内製化とアジャイル開発についても、ロジカルに伝えて、少しずつ理解をしてくれる仲間を増やしていきました。

内製化の成功があの「爆速電子版プロジェクト」を生んだ

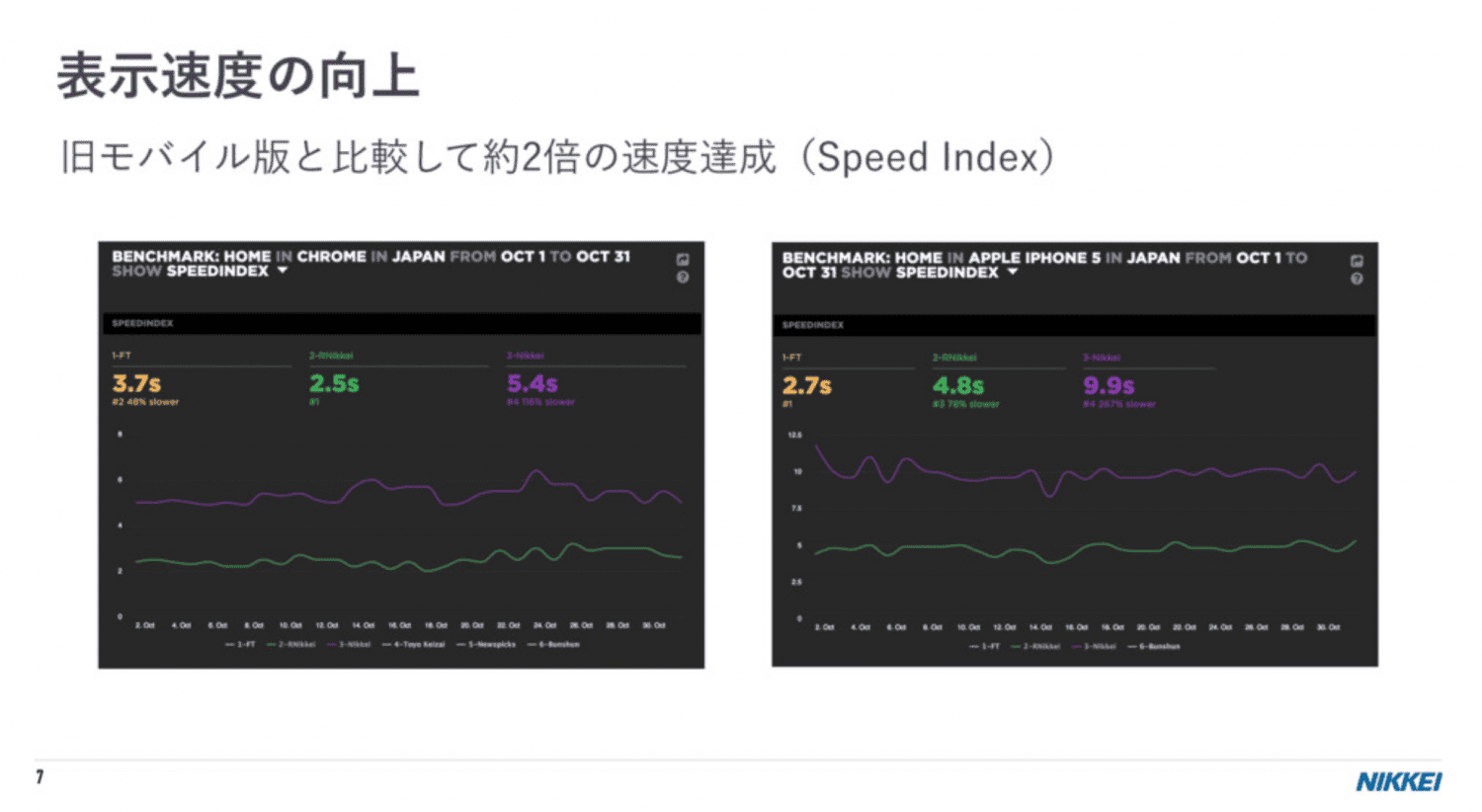

長沢:日経電子版の内製化プロジェクト後、2017年11月に実施した大リニューアルプロジェクトで「爆速電子版」と名付けられた表示速度の改善が話題になりましたよね。

斎藤:はい。日経電子版の爆速化プロジェクトは、2017年11月6日のリニューアルの一環で開始しました。このリニューアルプロジェクトのテーマに「画面改革」を掲げており、読者のエンゲージメント獲得に欠かせない要素として表示スピードの改善に取り組みました。

SPAからPWAなどの技術に切り替えたことで、最終的に日経電子版の表示速度は他紙のWeb版と比較して5倍速い速度になり、それが「爆速電子版」という名前で広く知れ渡ったんです。

旧モバイル版と比較すると約2倍の速度を達成した(スライド:日経電子版 サイト高速化とPWA対応 より)

旧モバイル版と比較すると約2倍の速度を達成した(スライド:日経電子版 サイト高速化とPWA対応 より)

長沢:なるほど。爆速電子版はデジタル編成ユニットのプロジェクトだと思いますが、斎藤さんは現在は企業向けサービスの開発部隊である、情報サービスユニットに所属していますね。日経に入社されたのはいつ頃でしたか?

斎藤:私は2015年にキャリア採用で日経に入社しましたが、ちょうど日経がFinancial Timesを買収した時期で、優秀な技術者が参画したり、社内の動きとしても新しい技術に挑戦しようとする風潮がありました。内製化とアジャイル開発の実績もある程度出ていたタイミングですね。

デジタル事業情報サービスユニット 斎藤祐也さん

デジタル事業情報サービスユニット 斎藤祐也さん

長沢:日経に入社する前はどんなことをやっていたのですか?

斎藤:入社前ベンチャー企業でエンジニアをしていました。当時からアジャイル開発には慣れ親しんでいて、入社前の面談でも、電子版のプロジェクトリーダーに「日経は開発だけでなく組織としても築かれた文化を崩していくフェーズにあること、それにはアジャイルの経験が必要だ」と口説かれたんです。

実際に、この認識は役員層でも共通で持っているそうで、最後の役員面談では「私たちは君たちの邪魔はしないから好きにやって良いよ」と言われました。爆速電子版のプロジェクトなどでアジャイル開発をするための障害も解決してくれて、社内でも認められるプロジェクトにしてくれましたし、世の中にも広く知られました。

次なるミッションは「他部署に内製化とアジャイルを広める!」

長沢:そうした成功体験は社内から注目されるのではないでしょうか。他部署や役員層から話を聞かせてほしい、という依頼はありましたか?

斎藤:実は、私はもともと武市と同じデジタル編成ユニットにいましたが、爆速電子版プロジェクトがひと段落した2年前くらいのタイミングで、情報サービスユニットに異動したんです。これには「デジタル編成ユニットの内製化とアジャイル開発の成功体験を情報サービスユニットにも広めて『開発改革』をする」という目的があります。

長沢:情報サービスユニットではどのような課題を抱えていたのですか?

斎藤:内製化がはじまる前にデジタル編成ユニットでも起きていた「開発スピードが遅い」課題に似ています。

例えば、ValueSearchという企業向けサービスでは、一部の機能を修正しようとすると半年後に反映されるのが当たり前でした。そうしたスピードを内製化で改善しようというのが目的ですね。また、外注文化が根強いので、成果物のコントロールなども含めて、ウォーターフォールからアジャイル開発への切り替えを進めています。

外注文化が根強い情報サービスユニットではウォーターフォール型開発からアジャイル開発への移行が始まっている

外注文化が根強い情報サービスユニットではウォーターフォール型開発からアジャイル開発への移行が始まっている

長沢:同じ内製化と言っても、消費者向けのサービスを開発するデジタル編成ユニットと企業向けのサービスを開発する情報サービスユニットでは、置かれている状況が大きく異なりそうですね。

斎藤:はい。実は情報サービスユニットはもともとは別会社だったそうで、エンジニア同士の交流もほとんどなく、開発やリリースサイクルもデジタル編成ユニットとはまったく異なりました。

私はもともとはアドバイザーのようなかたちで情報サービスユニットの支援をしていたのですが、中途半端に別の部署から提案するよりも、プレイヤーとしてチームに入り込んだ方が内製化などの「開発改革」を進めやすいと感じて異動したんです。

外注先にウォーターフォールからアジャイルに慣れてもらうためにやったこと

長沢:情報サービスユニットでは、現在どのように内製化に着手していますか?

斎藤:正直なところ、情報サービスユニットではやっと「日経主体の開発を進めていこう」という雰囲気になってきたところなので、私のチームでも2対8で外注の方が多いです。

ただ、私が情報サービスユニットに異動した約2年前と比較して、開発スピードははやくなりました。以前は、機能を削除するときも「お客様が一人でも使っていたら削除できない」というような不文律があり、意思決定のスピードも遅かったのですが、知見を少しずつ蓄積して迅速な決定をできるようにしました。

長沢:開発のやり方を変えるような知見はどのように蓄積したのですか?

斎藤:「ユーザーが答えをすべて持っている」というスタンスを持ち、積極的にユーザーと接することで蓄積していきました。

モックアップを見せながらユーザーインタビューをしたり、ベータ版のフィードバックをもとに小さな改善を繰り返すといった取り組みです。これらはアジャイルから着想を得たアプローチで、以前の情報サービスユニットでは余りやってこられなかったことですね。

「ユーザーが答えをすべて持っている」というスタンスを持ち開発のやり方を変えていると語る斎藤さん

「ユーザーが答えをすべて持っている」というスタンスを持ち開発のやり方を変えていると語る斎藤さん

長沢:完全内製化ではないチーム編成で、ウォータフォール開発に慣れている外注先にアジャイルを導入するのはなかなか大変そうですね。

斎藤:正直、そうですね(笑)。外注先の会社は要件定義書に沿って開発を進める、というやり方に慣れていたので、新しい開発スタイルについていけないということも頻繁に起きていました。

長沢:「言われた通りにやっていたら良かった」が「自分で考えて」とか「昨日言っていたあの要件が変わりました」という事態になったということですよね。

斎藤:今までは前者が正しいやり方だったので、いきなり後者のやり方に変えてもらうのはなかなか大変でした。ただ、理解をしてもらわないと開発改革はおろか、開発自体が進められないので「自分たちが求めている期待値とこういうところが異なる」ということを外注先に正直にロジカルに伝えて関係を再構築しました。

長沢:新しいやり方を理解してもらうために話し合いの場を設けたということですね。

斎藤:そうです。話し合いをしたことで「仕様書は一緒に作るもの」と理解してもらえました。今では、一例ですが、2万字のボリュームの仕様書をベースに、スコープを変えたり、スケジュールをずらしたり、ドキュメントの調整を納得いくかたちで繰り返しています。長期的なやり取りを通じたことで、今ではなくてはならないパートナーとなっています。

長沢:話し合い以外でも、アジャイルを理解してもらうために取り組んだことはありますか?

斎藤:短い期間でのリリースを繰り返すアジャイルを理解してもらうために「自分たちの実力の限界の可視化」にも取り組みました。

現在、情報サービスユニットでは、2週間に1回のスプリントで成果物をリリースしています。この周期を確定させるために、協力会社のメンバーにとにかく1週間スループットを出してくれと指示したことがありました。そして発生したエラーレートをもとに、どれくらいの量のリリースが最適か、自分たちの限界を確認したんです。

結局、限界を知らないと練習しても上手くならないし、プロダクトマネージャーとして管理している側としてもチームメンバーの限界がわからないんですよね。

長沢:外注にそこまで向き合う会社はなかなかないと思います。よく聞く話は「開発のやり方を変えるから会社も変える」というものです。一見効率良さそうに見えるんですけど、実は非効率的なやり方ですよね。

斎藤:そうですね。そもそも関係が築けていない外注先に自社の開発案件を依頼するのはリスクが高いですし、信頼関係がないと社内での承認にも時間がかかりますよね。

なので、最適な方法は、自分たちの会社で採用しているビジネスロジックを外注先にもきちんと引き継いで、新しいプロセスに対応してもらうやり方です。なので、いつも「わがままですみません!」と思いながら、こちらの要望を伝えています(笑)。

「技術の日経」が考える開発改革の展望と今後

長沢:今回の対談では「開発改革」というキーワードがよく出てきますが、デジタル編成ユニットや情報サービスユニットでの挑戦をふまえて日経の今後の展望について教えてください。

西馬:日経が掲げる開発計画というのは、自社の強みである「デジタル」を活かして、デジタル編成と情報サービスの各サービスを強化していく、という取り組みです。

他社との差別化が目的にはなりますが、そのためには、開発のスピードをあげて、サービスを改善していく必要があります。その流れとして、当初はデジタル編成ユニットだけでの取り組みだった、アジャイル開発もいまは情報サービスユニットにも広がっています。

日経は、「テクノロジー・メディアへの飛躍」という目標を掲げる新聞社です。我々開発チームは技術で事業を支え、革新していきます。メディアとテクノロジーを融合して新しい価値を作り続けるために、新しい技術に挑戦し続けなければならないと考えています。

デジタル事業デジタル編成ユニット 西馬一郎さん

デジタル事業デジタル編成ユニット 西馬一郎さん

日経は、「鉛でできた活字で作られていた時代に、世界初のコンピューターによる一貫新聞製作システムをつくった」という挑戦の歴史があります。当時から技術力を売りにしており、「技術の日経」とも呼ばれています。それはウェブの時代になっても変わりません。

デジタル編成ユニットでの内製化とアジャイル開発の成功体験を他の部署にも応用し、全社をあげて開発改革に取り組んでいる日経。そんな同社では、個人やチームの開発成果と事業成果を結びつけるために、「OKR(オーケーアール)」を導入したそうだ。続編では「日経電子版開発チームがOKRを8ヶ月運用してうまくいった点とうまくいかなかった点」というテーマで、同社のOKRの取り組みをお届けする。

こちらもオススメ:

プロジェクト管理とは?目的や項目、管理手法について徹底解説! | Backlogブログ

プロジェクト管理の基本や主な項目を紹介。CCPMやWBSなどのプロジェクト管理の代表的な手法やプロジェクト管理全体の流れを解説。これからプロ…

backlog.com