プロジェクト型組織は、特定のプロジェクトの遂行に向けて結成される組織形態です。専門性を持ったメンバーが集結し、プロジェクトの期間のみチームを組むのが特徴です。

プロジェクト型組織は、迅速な意思決定や柔軟な対応が可能になるため、現在では多くの企業で導入されています。ただし、プロジェクト型組織特有の課題もあるため、注意が必要です。

本記事では、プロジェクト型組織の概要やメリット・デメリット、活用例からチーム編成時のポイントについて解説します。また、後半ではプロジェクト管理に効果的な「Backlog」について解説しているので、最後までぜひご覧ください。

参考:Backlog|チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツール

目次

プロジェクト型組織とは?

プロジェクト型組織とは、特定の課題を解決したり、目標を達成するために一時的に結成される組織形態です。プロジェクト成功に向けて、異なる分野のスキルや知識を持つメンバーを集めて編成するのが特徴です。

プロジェクト終了後、チームは解散し、メンバーは元の部署に戻るか、別のプロジェクトに加わります。また、プロジェクト中に必要に応じてメンバーが入れ替わることもあります。

このようなプロジェクト型組織は、ペーパーレス化、新システム導入、広告施策改善といった短期的な成果が求められる分野で採用されます。ベンチャー企業では主流の組織体系ですが、近年では大企業でも社内に多くのプロジェクト型組織を結成し、発展を遂げているケースも増えています。

プロジェクト型組織が果たす役割

プロジェクト型組織の主な役割は、変化の激しいビジネス環境や特定の課題に対して、迅速かつ柔軟に対応することです。従来の階層型組織が日常業務の効率化を重視している一方で、プロジェクト型組織は「一時的な目標を達成する」ことを目的に設計されています。

具体的には、次のような働きが期待されます。

迅速な意思決定

プロジェクト責任者を中心に、計画変更や問題解決を迅速に実行する体制を構築。

課題解決への特化

明確な目標を掲げ、特定の課題や問題に集中。短期間で具体的な成果を出すために、必要なリソースを効率的に活用し、不要なプロセスを極力排除する。

専門性の最大化

メンバーのスキルや専門知識を最大限に活かし、多様なニーズに対応。必要に応じて社内外のリソースを組み合わせ、通常の組織では難しいスピード感で専門性を結集できる。

プロジェクト型組織とは異なる組織体系4つ

ここでは、プロジェクト型組織をより理解するために、以下の異なる組織体系を紹介します。

- 機能型組織

- 事業部型組織

- マトリクス型組織

- ネットワーク型組織

機能型組織

機能型組織とは、職能毎に結成される組織体系のことです。例えば以下のような組織が配置されます。

- マーケティング部

- 営業部

- 人事部

- 経理部

機能型組織では、各組織が特定の業務領域に特化しているため、経験効果による業務の効率化が期待できます。また、指揮命令系統が明確なため、定常的な業務がスムーズに進みやすいことも特徴です。

ただし、機能型組織では部門長の権限が強くなる傾向にあり、部門間調整の難易度が高くなります。短期的な方針転換や頻繁な調整が必要なプロジェクトでは、部門間での承認プロセスが多重化しやすいため、機能型組織は不向きといえます。

事業部型組織

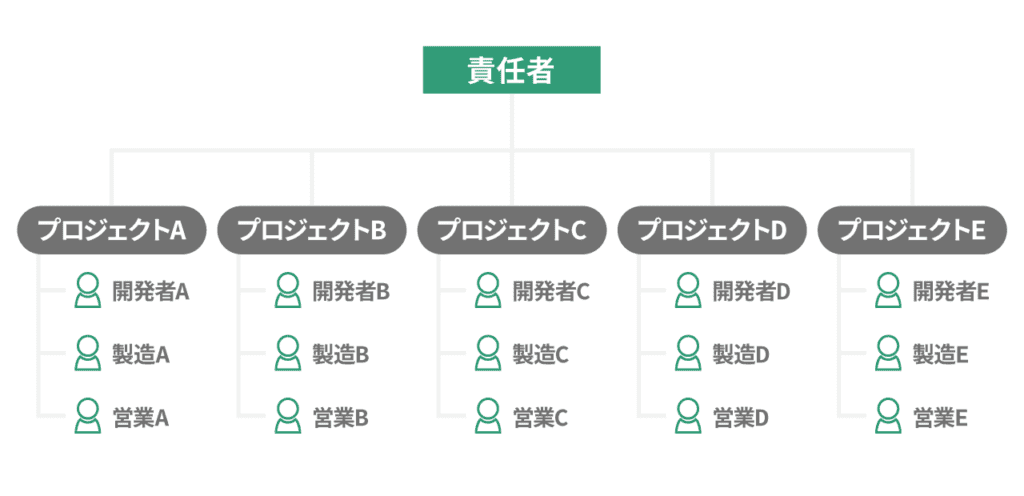

事業部型組織とは、事業ごとに部署を編成し、それぞれが自律的に業務を実施する組織体系のことです。各事業部は開発、製造、販売など特定の業務領域に特化し、責任と権限が委譲されているのが特徴です。

大企業のように複数の事業を展開する企業では、事業部型組織を採用することで、意思決定の迅速化と業務効率の向上が期待できます。

ただし、事業部間で収益や方針に差が生じると、調整が難しくなり、組織内の対立を招くリスクがあります。このような状況を回避するためには、事業部間での連携を意識し、適切な調整を行うことが重要です。

マトリクス型組織

マトリクス型組織とは、機能別や事業別、エリア別など、異なる組織形態を組み合わせた組織のことです。これにより、各要素が縦と横の両方向で繋がり、網目状の構造になります。

従来の組織では、指示命令系統は縦方向(上司から部下)に統一されるのが一般的です。一方、マトリクス型組織では、従業員が複数の上司から指示を受けることが特徴です。例えば、「機能部門(営業部など)の上司」と「プロジェクト部門の責任者」の両方から指示を受ける、といった形態が考えられます。

このような構造により、マトリクス型組織では従業員を柔軟に配置し、異なる部門間での連携が可能になります。その結果、部門を超えたチーム内でのコミュニケーションが活発になり、革新的なアイデアが生まれやすくなる点がメリットです。

ただし、異なる上司から異なる方針や優先順位の指示を受けることで、従業員が混乱する可能性があります。このため、上司同士の連携と調整が重要です。

ネットワーク型組織

ネットワーク型組織とは、特定のリーダーを設けず、全員が対応な立場で業務に取り組む組織形態です。上下関係がないため、自由な意見交換がしやすく、活発な議論を促進します。

通常の企業では、上司・部下の立場によって発言が制限されたり、遠慮が生じたりすることがありますが、ネットワーク型組織ではそのような制約がなく、立場を気にせずフラットに発言できます。そのため、従業員一人ひとりの独創的なアイデアを取りこぼすことなく活用できる点がメリットです。

一方で、リーダー不在のため責任の所在が曖昧になりやすく、意思決定のスピードが遅れる可能性があります。また、メンバーに対する制約が少ない分、秩序が乱れやすく、統率が取れない状態になるリスクもあります。

プロジェクト型組織のメリット

プロジェクト型組織を導入することで、従来の組織形態にはない多くの利点を得ることができます。ここでは、プロジェクト型組織を結成する具体的なメリットを4つ紹介します。

- 意思決定速度の向上

- 部門間の連携強化

- メンバーのモチベーション向上

- 責任の所在が明確

それぞれについて、くわしく解説します。

意思決定速度の向上

プロジェクト型組織は、明確な目標に向かう一時的な組織構造です。目標が具体的で共有されているため、議論が目的から逸れにくく、結果として迅速な意思決定が可能です。また、各プロジェクトにおける意思決定の権限をプロジェクトマネージャーに委譲することで、現場レベルでの判断を素早く実行できます。

市場の変化が激しい環境下では、意思決定の遅れが事業の成否を左右します。プロジェクト型組織の導入により、スピード感を持った経営が実現可能です。

部門間の連携強化

プロジェクト型組織では、異なる部門から選出されたメンバーがチームを組むため、部門を超えた連携が可能です。これにより、部門ごとに縦割りになりがちな従来の組織と比べて、情報共有や意思疎通がスムーズになります。

例えば、従来の縦割り組織では、部門間の情報共有不足やすれ違いによって、業務が滞るケースが少なくありませんでした。一方でプロジェクト型組織では、各部門から集まったメンバーが密なコミュニケーションを取りながら協力するため、効率的に業務を進められます。

さらに、各部門の知見やノウハウが集約されることで、問題の早期発見や解決が可能となる、というメリットもあります。

メンバーのモチベーション向上

プロジェクト型組織では、各メンバーが一つの目標に向かって協力することで一体感が生まれます。この一体感により、業務への主体性や責任感が向上します。

また、普段は異なる部門に属するメンバー同士が直接意見を交換することで、新たな視点やアイデアが生まれ、チーム全体の成長を促進します。これにより、メンバー自身がプロジェクトの成功に貢献する意識を高め、モチベーションの向上につながります。

責任の所在が明確

プロジェクト型組織では、プロジェクトマネージャーが責任者として明確に位置付けられます。そのため、外部から見ても誰が責任を負うのかが一目でわかります。

また、経営側からの指示や確認事項も、プロジェクトマネージャーを通じて一本化できるため、意思の伝達が容易です。責任の所在を明確にしてコミュニケーションコストを削減することで、プロジェクトをスムーズに進められるようになります。

プロジェクト型組織のデメリット

プロジェクト型組織の導入や運営にはいくつかの注意点があります。

- ノウハウが蓄積されにくい

- 人事評価が複雑になる

- リソースの確保が難しい場合がある

これらを理解しておかなければ、プロジェクト型組織の特性を活かせなくなる可能性があります。それぞれのデメリットについて、順番に解説します。

ノウハウが蓄積されにくい

プロジェクト型組織では、プロジェクト終了後にノウハウが散逸しやすい点が課題です。各メンバーはプロジェクト完了後に元の部門へ戻るため、得られた知識や経験を蓄積することが困難です。

その結果、類似のプロジェクトで過去の知見を活用できず、業務改善や効率化が停滞するリスクがあります。この課題を解決するには、ナレッジ共有ツールや仕組みを活用し、得られたノウハウを継続的に蓄積・共有する仕組みを構築することが重要です。

リソースの確保が難しい場合がある

複数のプロジェクトが同時進行する場合、限られた人材や設備の配分が難しくなることもプロジェクト型組織のデメリットです。

特に、専門性の高いリソースは競合しやすく、適切に配分されない場合、プロジェクトの遅延や品質低下を招くリスクが高まります。リソースの奪い合いによる影響で、既存の部署の業務にも支障が生じる可能性があるため、注意が必要です。

プロジェクト型組織を結成する際のポイント

ここでは、プロジェクト型組織を結成する際に押さえておくべき4つのポイントを紹介します。

- 目標を明確化し、メンバー間で共有する

- 適切なメンバーを選定する

- メンバーの役割を明確にする

- プロジェクト管理ツールを利用する

これらのポイントを適切に実践することで、プロジェクトを効率的に進め、成果を最大化することが可能です。それぞれ詳しく解説します。

目標を明確化し、メンバー間で共有する

プロジェクトを成功させるためには、目標を明確化し、メンバー間で共有することが不可欠です。

プロジェクト型組織では、異なる部門から集まったメンバーが初めて顔を合わせることも多く、短期間で信頼関係を築く必要があります。そのため、プロジェクトの目的や目標を具体的に示し、メンバー全員が同じ方向を向いて協力できる環境を整えることが重要です。こちらのページで「チームワークマネジメント」について詳しく解説しているので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

チームの力を最大化し、組織の競争力を高める 「チームワークマネジメント」

プロジェクト開始時には、「いつまでに」「何を」「どのような状態にするのか」といった要素を明確にし、メンバー間でしっかりすり合わせを行いましょう。これにより、スムーズな進行と成果の最大化が期待できます。

適切なメンバーを選定する

プロジェクト型組織で成功を収めるためには、適切なメンバーを選定することが不可欠です。

いくら能力が高い人材であっても、プロジェクトの性質に合った専門性やスキルがなければ成果を上げることは難しくなります。例えば、ビジネススキルが高くても、プロジェクトに必要な専門知識を欠いていれば十分に活躍できません。

適切なメンバーを選定・配置することで、プロジェクト全体のパフォーマンスを最大化できます。

メンバーの役割を明確にする

プロジェクトを成功させるには、各メンバーの役割と責任範囲を明確にすることが不可欠です。役割分担が曖昧な場合、タスク管理が混乱し、生産性の低下やタスクの抜け漏れといったリスクが高まります。

役割分担を明確化することで、誰がどのタスクを担当するかが明確になり、タスクの重複や抜け漏れを防止可能です。また、明確な役割によって責任感が生まれることで、モチベーション向上にもつながります。

プロジェクト管理ツールを利用する

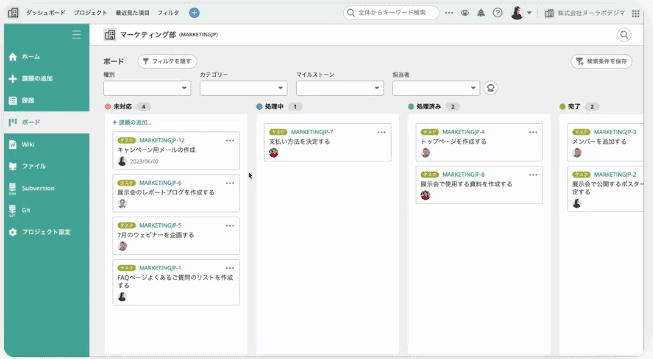

プロジェクト型組織を効率的に管理するには、プロジェクト管理ツールの利用が効果的です。

管理ツールを使えば、プロジェクトの進捗をリアルタイムで可視化できるほか、各メンバーのタスクや稼働状況も正確に把握できます。また、情報を一元管理できるため、コミュニケーションの円滑化やタスクの抜け漏れ防止にも役立ちます。

プロジェクト型組織の運営にはBacklogがおすすめ

プロジェクト型組織を効率的に運営するには、適切なプロジェクト管理ツールの導入が効果的です。管理ツールにはプロジェクト進行をサポートする様々な機能が搭載されています。

その中でも「Backlog」は、直感的な操作性と豊富な機能を持ち、140万人以上のユーザーに利用されています。以下では、Backlogの特長やメリットについて詳しく解説します。

直感的に操作できる

Backlogは、ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、初めてのユーザーでも直感的に操作できます。これにより、ツールの導入時における学習コストを削減できます。

利用方法を短期間で習得できるため、新規参加のメンバーもスムーズにプロジェクトに参加可能です。

すぐにプロジェクト管理を開始できる

Backlogでは、初期設定などの準備に時間をかけることなく、すぐにプロジェクト管理を始められます。

例えば、タスク名、担当者、期間といった情報を入力するだけで、ガントチャートを即座に利用可能です。準備に時間を取られない点は、Backlogの大きな強みです。

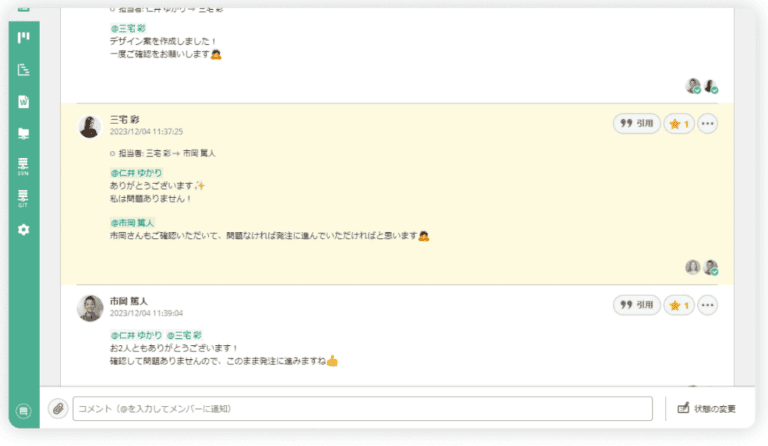

コミュニケーションを促進できる

Backlogには、メンバー間のコミュニケーションを促進する機能が豊富に搭載されています。

例えば、タスクごとに用意された専用のページでは、メンバーがコメントを残すことができます。コメントを専用ページに集約できるため、情報の散逸を防ぐことが可能です。また、これには、あとから参加したメンバーが情報をキャッチアップしやすいというメリットもあります。

さらに、タスクの追加や更新時には関係するメンバーに通知を送信できるため、情報の抜け漏れを防げます。

高度な検索機能を利用できる

Backlogでは、プロジェクト内の情報を効率よく見つけ出せる高度な検索機能を提供しています。キーワードやカテゴリー、担当者など複数の条件で検索できるため、必要な情報を素早く取得可能です。

さらに、プロジェクトをまたいだ検索もできるため、複数のプロジェクトを進める管理者の負担を軽減できます。

ナレッジや関連資料を一元管理できる

Backlogは、プロジェクトに関するあらゆる資料や情報を一箇所に集約する機能を提供しています。Wikiやファイル管理機能を活用することで、関連資料やナレッジに簡単にアクセスできるようになります。

これにより、プロジェクトの透明性が向上し、チーム内の効率的な連携が実現可能です。また、過去に蓄積されたナレッジを活かして、継続的な業務改善を進めるといった活用もできます。

適切なツールを活用して、成果を最大化できるプロジェクト型組織を実現しよう!

プロジェクト型組織は、他の組織体系と比べて迅速な意思決定や柔軟な対応に優れており、部門間の連携を促進しやすい点が特徴です。また、目標を共有することで、メンバーのモチベーション向上にもつながります。

しかし、ノウハウの共有や評価基準の整備を怠ると、業務効率が低下するリスクもあります。さらに、限られたリソースを適切に配分しながら運営するためには、綿密な管理が欠かせません。

こうした課題を解決し、プロジェクトを円滑に進めるには、プロジェクト管理ツールの導入が効果的です。Backlogは、進捗の見える化や情報共有を効率化し、チーム全体のパフォーマンスを高めます。

<Backlogの機能例>

| 機能 | 説明 |

| ガントチャート | プロジェクトの全体像を視覚化し、タスクの依存関係や進捗状況を一目で把握。スケジュール調整も容易に行えます。 |

| ボード | 未着手・進行中・完了といったタスクの状態を、ドラッグ&ドロップで直感的に管理。 |

| Git / Subversion | ソースコードやコミット履歴を、Backlog上のプロジェクトに紐づけて一元管理。 |

| 親子課題 | タスクを細分化し、階層構造で管理。 |

| 課題別コメント | タスクごとに議論を集約。関連するコミュニケーションを追跡しやすく、情報の分散を防ぐ。 |

| Wiki | プロジェクト関連のドキュメントを一元管理。チーム内での知識共有や引継ぎが円滑に実施可能。 |

| ファイル共有 | タスクに関連するファイルを一箇所に集約。チーム内での情報共有を容易に。 |

| バーンダウンチャート | プロジェクトの進捗を視覚化。期限までの作業量を把握し、遅延リスクを早期に特定できる。 |

| アクセス制限 | IPアドレスによるアクセス制御で、外部からのアクセスをブロック可能。 |

これらの機能を活用することで、情報共有や進捗管理が効率化され、プロジェクト全体の生産性を向上させることが可能です。30日間の無料トライアルも実施しているので、実際に操作しながら使用感を確かめられます。

下記ではBacklogの特長と機能、料金プラン、事例などを紹介している資料を公開していますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

状況や数値は予告なく変更される可能性がありますので、最新情報は公式発表をご参照ください。