Backlogは、おかげさまで2025年6月にリリース20周年を迎えました。この節目の年に、「チームで働くこと」を再定義するカンファレンス「Nulab Conference 2025 ~ DESIGN YOUR TEAMWORK ~」が、10月17日に開催されました。

本記事では、急成長を遂げた2社の代表によるパネルディスカッション「進化を続ける成長企業のチーム戦略 ── 実例でひも解くチームワークマネジメント」について、詳しくレポートします。

今回お招きしたのは、2024年に上場を果たした、株式会社デジタルキューブ代表取締役社長の小賀浩通氏。そして、AIスタートアップとして急成長を遂げる株式会社HACARUSの代表取締役CEOであり、かつてヌーラボでBacklogの開発にも携わった染田貴志氏です。

お二人には、リアルな失敗談と、そこから生まれた「現場に根ざしたチーム戦略」についてお話しいただきました。単なるツール導入論にとどまらない、事業成長に直結する“チームの力”の築き方を、実践からひも解きます。

目次

登壇者紹介

小賀浩通氏

株式会社デジタルキューブ 代表取締役社長

2006年、神戸でフルリモートの開発会社を起業。AWS や WordPress の黎明期に各地のコミュニティ立ち上げを牽引(AWS SAMURAI 2012)。エンジニア中心の少人数体制でプロダクトとマーケティングを率い、Shifter / AMIMOTO / FinanScope といった SaaS をグローバルに展開。2024年には東京証券取引所 TOKYO PRO Market への上場を果たし、次のステージへ。好きな言葉は「即実践」。

染田貴志氏

株式会社HACARUS 代表取締役 CEO

京都大学大学院情報学研究科で統計学と情報学を専攻。卒業後、サン・マイクロシステムズに入社。システムエンジニアの経験を積んだ後、未踏ソフトウェア創造事業にてソフトウェア開発に従事。その後、共同創業者として起業の経験を経た後に、株式会社ヌーラボの京都拠点を立ち上げ、サービス開発やマーケティングなどに携わる。2016年に株式会社HACARUSに参画し、取締役CTO、COOを経て2024年1月に代表取締役CEOに就任。

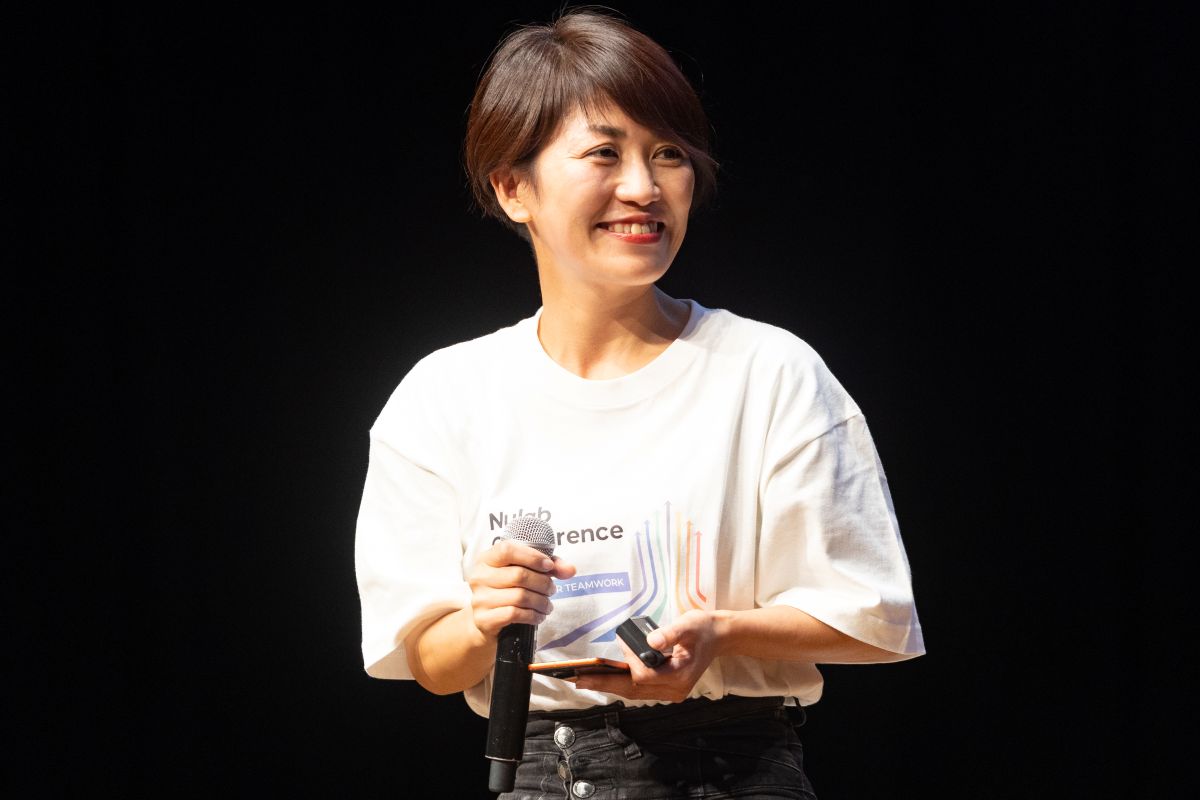

株式会社ヌーラボ 河野 千里(モデレーター)

なぜ「きれいな組織図」が、チームを失速させてしまうのか?

―― まずお聞きしたいのは、「急成長期にチームが“揺れた”瞬間」です。人が増えると体制を整える必要が出てきますが、その過程で思わぬ課題も生まれますよね。どんなことに難しさを感じましたか?(河野、以下省略)

染田氏(以下、敬称略):人が増えると、どうしてもチームを分けたくなります。私も実際、役割を定義して、人を採用し、4つほどにチームを分けました。「これでチーム完成だ」と。しかし、その結果、「ボールが間に落ちる」ようになってしまったのです。

役割をきっちり定め、境界線を明確にしたところ、誰も手を出さない仕事が生まれてしまいました。メンバーは悪気なく「それは自分たちの仕事じゃない」と思ってしまう。結局、元のチーム構造に戻すことになりました。

小賀氏(以下、敬称略):まったく同じ経験をしました。僕も組織図をきれいにして、役割を明確にして、人事制度を整えて……と、ガチガチにやろうとしたんです。仕組みとしては「ベストプラクティス」のはずなのですが、30〜40人規模の会社で大企業の真似をすると、「穴だらけ」になってしまうんですよね。

式会社デジタルキューブ

式会社デジタルキューブ

代表取締役社長

小賀 浩通 氏

染田:人が増えたから、物事が早くなると思ったら、むしろ遅くなってしまったんです。私たちのような規模の組織は、経営者自身も腕まくりして「出前にいく」くらいの距離感であるべきなのに、小さい組織で早くから固めようとすると、思っていた結果と違うものになるようです。

―― 非常に興味深いお話です。会社を整え、さらに成長させようと、「良かれと思って」導入した組織の仕組みが、逆にチームワークの発揮を阻害してしまったという結果になってしまいました。

当たり前がズレる、「20人の壁」

―― そのような“揺らぎ”を経験された上で、「強いチーム文化」を形成するために、一歩目に着手すべきことは何だとお考えですか?

小賀:やはり「言語化」ですね。MBO(目標管理制度)を作り、一人ひとりの行動指針が、実際の行動に反映されているかをフィードバックする。それも、なるべく日々確認できるようにすること。それから、僕がとくに重視しているのは「採用」です。面談担当として月に何十人と話しますが、30分くらいは行動指針の話をしています。このカルチャー、この行動指針にフィットする人であれば、一緒に働いても違和感がない。カルチャーフィットを最重要視しています。

染田:私も同じです。社員が20人を超えてくると、それまで「当たり前だ」と思っていた感覚が、人によってズレてくるんです。当たり前を言語化しないと伝わらない、と痛感しました。

株式会社HACARUS

株式会社HACARUS

代表取締役 CEO

染田 貴志 氏

―― 目的の共有、つまりゴールに向かうための道筋を言語化することは非常に大事ですが、それを組織にインストール(浸透)させるには、時間がかかりませんか。

染田:かかりますね。私たちは、日々の行動に落とし込むために、行動指針を表すチャットツールの“スタンプ(絵文字)”を作って、使っているんです。

小賀:それはいいですね! うちもやろう(笑)

染田:ぜひぜひ!あとは、その行動指針に基づいて、日常的な業務を評価しています。

小賀:うちも同じですね。成果一辺倒で評価するのではなく、とくに若いメンバーなどは「行動評価」のウェイトを高くしています。成果を重視するより、行動が会社の目指している方向と合致しているかを、大切に見ています。

役割定義の“穴”を埋める、「バックログスイーパー」

―― 先ほど、役割を明確にしすぎると「ボールが落ちる」という話がありました。では、チームをうまくワークさせていくためには、どうすればよいのでしょうか?

小賀:これは、「バックログスイーパー」 の存在が大事だと思います。

―― 「バックログスイーパー」とは、チームのタスクをうまく回す人のことですね。円滑に業務を進めるために、「このタスク、課題管理に登録されていませんよ」と拾い上げたり、期限が過ぎて炎上マークが表示されているタスクを「どうなっていますか?」と確認したりして、プロジェクト全体を進めていく。いわば見守り役です。

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ

エバンジェリスト

河野 千里

小賀:その通りです。自分の役割はもちろんあるけれど、全体を見渡して、「あ、あのタスクが期限切れそうだ」「困ってそうだな」「チャットだけで話が進んでいて、課題が登録されていないから、あとで絶対問題になるぞ」と気づける人。こういう人がひとり、ふたりと増えてくると、チームは本当に強くなります。といっても、「あなたはバックログスイーパーなので、この仕事をしなさい」と任命しているわけではありません。自発的な行動なんです。

染田:わかります。チャットだと、どうしても情報が流れていってしまいますから、「課題を登録する」という行動を習慣づけるようにしています。

小賀: うちはもう「Backlogに登録されていないことは仕事ではない」と言っています。チャットだけで放置しているのは仕事ではない、と口を酸っぱくして言い続けていますよ。

―― Backlogの中にチームの情報を残していき、それを俯瞰的に見る「バックログスイーパー」のような人がチームに良い影響をもたらす。それこそが、先ほどの「役割の穴」を埋めるリーダーシップだと言えそうです。では、その「バックログスイーパー」が自発的に動けるようになるためには、何が必要だと思われますか?

染田:情報をなるべくオープンにすることを意識しています。「自分に関係ない仕事の情報はノイズになるから見たくない」と言う人もいますが、ほかのチームの状況を知ることも必要です。

小賀:うちもほかのチームのプロジェクトは、Backlog上で誰でも見られる状態にしています。ただし、セキュリティや経営、人事といった機微情報を扱うプロジェクトは別ですね。

染田:Backlogが多くのプロジェクト管理ツールと違うのは、「ユーザー単位の課金」ではないことです。だから自社以外のメンバー、クライアントや外部パートナーであっても、コストを気にせず自由に追加できる。これもまた、情報のオープン性につながります。

小賀:ほかのツールだと、関係者全員でやればいいのに「お金がかかるからアカウントは何人までにしてください」と、コラボレーションに制限がかかってしまう。

―― 私自身、前職でクライアントがBacklogを使っていて、そこに招待されたのがBacklog導入のきっかけでした。情報がオープンになっているからこそ、それを見た人が「あ、このボール落ちそうだ」と気づき、自発的に穴を埋めにいく。そうして強いチームが形成されていくんですね。

「心理的安全性」は“スター”から生まれる

―― 行動指針を定め、情報を共有する。それ以外に、チームをワークさせるために必要な要素は何でしょうか?

染田:結局、いちばん大事だと思うのは、メンバー同士のインタラクション(やりとり)や「気持ち」だと思っています。マネジメントという言葉を使うと、堅苦しいものをイメージしがちですが、「夢中になって働ける」「楽しい」「支え合う」といった関係性を作ると意識した方が、絶対に良い仕事ができます。たとえば絵文字を使うとか。感情的な側面はバカにできません。

小賀:本当にそうですね。いわゆるマネジメントツールって、ふつう、絵文字とか無いんですよ。でもBacklogには昔からあった。僕がBacklogで大好きな機能は「スター」機能です。

―― コメントに対して「いいね」「ありがとう」「確認しました」といった気持ちを示すために、星印(スター)を送る機能ですね。SNSの「いいね!」と同じようなものですが、SNSと違って連打することができます。

小賀:うちは上場審査のとき、めちゃくちゃデカいKPIを掲げたんです。「社内のBacklogスペース内で、スターを半期で“合計10万回以上”押してもらう」というものでした。

ちょっと大胆な目標でしたが、実際ふたを開けてみたら、30万弱くらい押されていましたよ!僕たちがガツガツ押していると、それにつられてお客さまもたくさん押してくれるようになるんです。

染田:スターを押す行為は、「ちゃんと見てますよ」「応援してますよ」という意思表示になりますよね。もちろんコメントや絵文字でも良いのですが、文面を考えるのに時間がかかったり、同じコメントの使い回しだと気持ちが弱まったりする。そういう意味で、スターの連打は、「とにかく良い!」という感情が伝わる気がします。

―― まさに、チームの風通し、空気感を変える機能ですね。ヌーラボはチームワークマネジメントの5要素として、目的の共有、役割の明確化、リーダーシップの発揮、コミュニケーション設計、心理的安全性を提唱していますが、とくに「心理的安全性」を高めていける要素だと感じます。それでは最後に、皆さまへメッセージをお願いします。

染田:チームワークマネジメントに終わりはありません。大事なのは、自分からアクションを起こしていくことです。行動指針のような大きな話でなくても構いません。今日のいろいろな話を受けて、実際に何か一つアクションを取ること。それが大きな一歩になります。

小賀:すぐにできることは、「スターをめちゃくちゃ押すこと」 です。ぜひやってみてください。

―― お二人とも、ありがとうございました!

関連ブログ

Backlogは単なるタスク管理ツールではない!チームの連携を深め、プロジェクトを成功に導く“シン・Backlog運用術” | 導入事例 | チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツールBacklog

【Backlog導入事例】Backlogを活用し、チームワークと業務効率の向上を進める株式会社デジタルキューブ様。社内外のチームプロジェクト…

backlog.comNulab Conference 2025レポート

Nulab Conference 2025のテーマは「チームワークマネジメント」。経営・現場・研究、それぞれの立場から、組織づくりのヒントと次の時代の“チームのかたち”について白熱したディスカッションが行われました。

そのほかのセッションレポートもぜひご覧ください。

Nulab Conference 2025 レポート:【基調講演】「次の時代をつくる、チームのかたち」── 国産SaaSリーダーが語る、これからの組織とチームワーク | Backlogブログ

2025年10月17日、品川インターシティホールにてNulab Conference 2025を開催しました。サイボウズ青野氏、さくらインタ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点|越川慎司氏 招待講演 | Backlogブログ

10月17日に開催された、「Nulab Conference 2025」。クロスリバーの越川氏にご登壇いただいた招待講演のレポートを公開!あ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:「いかにしてチームをワークさせるか」── チームワーク研究の視点から|縄田健悟氏 招待講演 | Backlogブログ

10月17日に開催されたNulab Conference 2025。福岡大学 縄田氏の招待講演をレポート!心理的安全性、4階建てのチーム構造…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:成果を生むチームのつくり方 ── チームワークマネジメントと利益の相関 | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。「成果を生むチームのつくり方」と題し、カオナビCOO最上あす美氏と、…

backlog.com

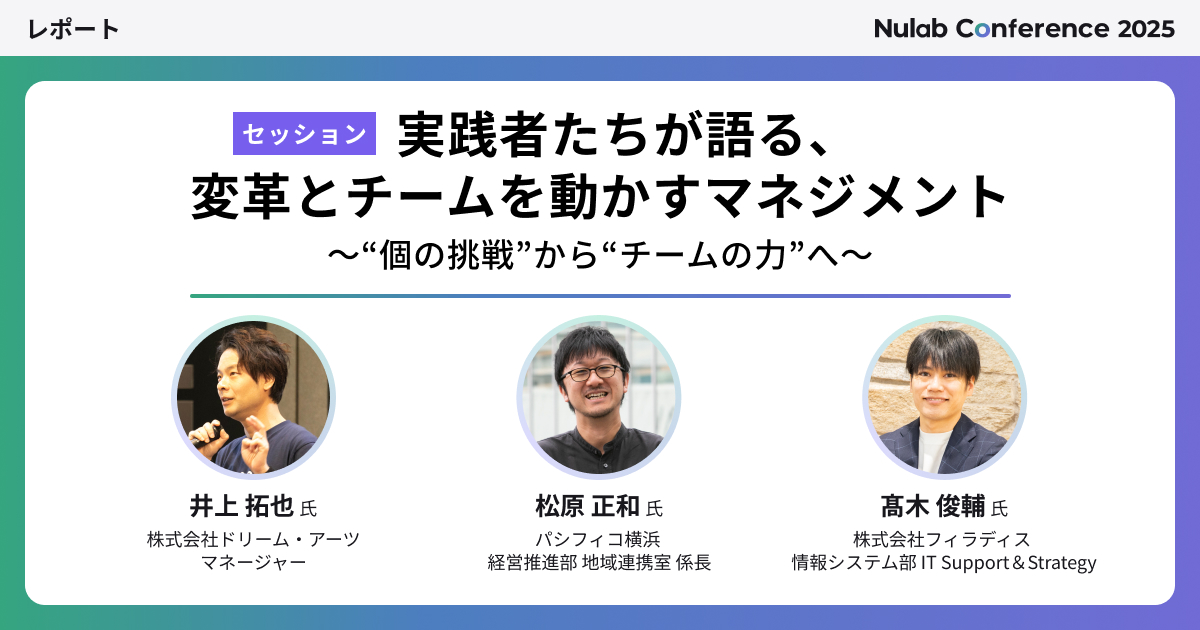

Nulab Conference 2025 レポート:実践者たちが語る、変革とチームを動かすマネジメント 〜“個の挑戦”から“チームの力”へ〜 | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。Bステージのユーザーセッションの様子をお届けします!現場で培ったリア…

backlog.com

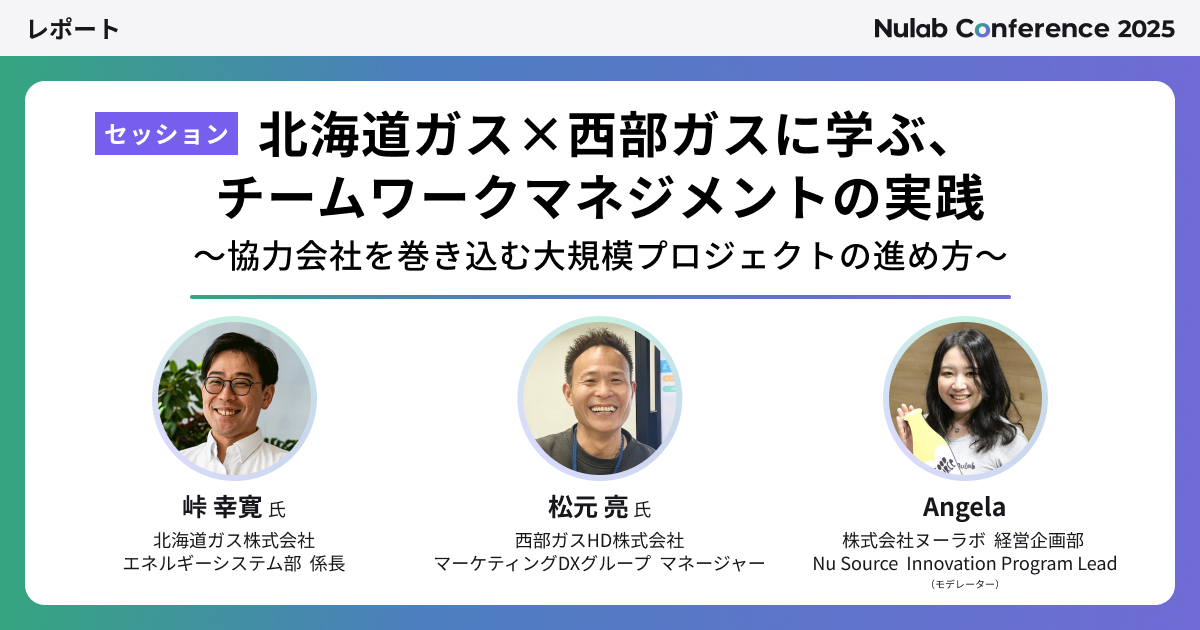

Nulab Conference 2025 レポート:北海道ガス×西部ガスに学ぶ、チームワークマネジメントの実践 | Backlogブログ

10月17日(金)に開催された「Nulab Conference 2025」。北海道ガスと西部ガス、地域のインフラを支える二社によるセッショ…

backlog.com

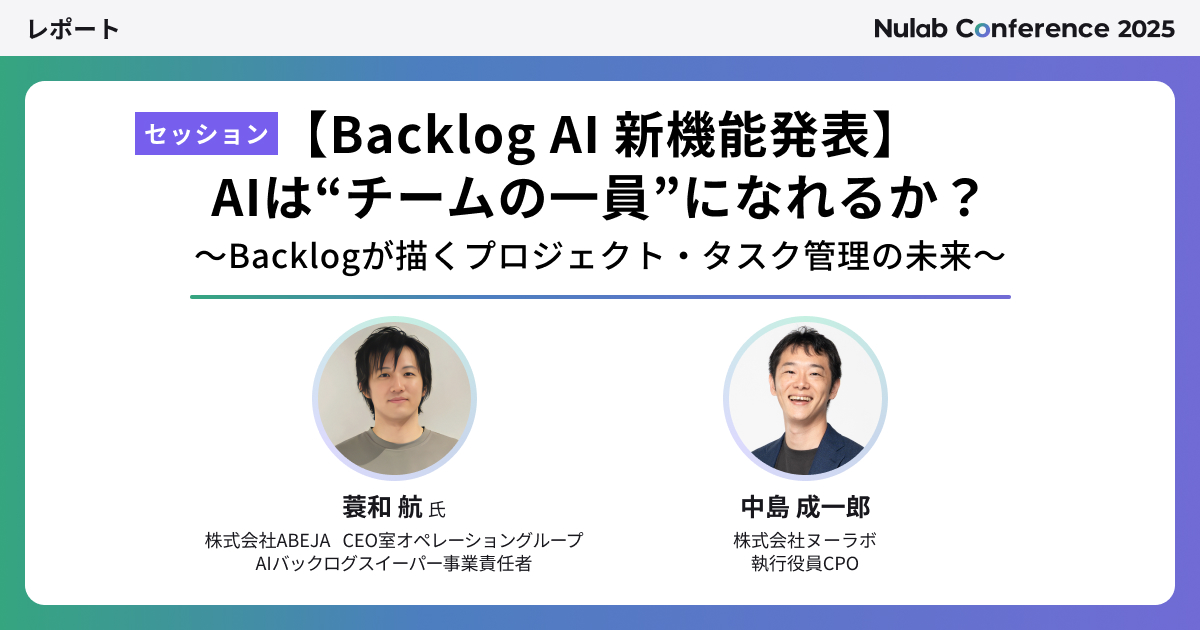

Nulab Conference 2025 レポート:Backlog AI 新機能発表!Backlogが描くプロジェクト・タスク管理の未来 | Backlogブログ

10月17日に開催されたNulab Conference 2025。2026年初頭リリース予定の新機能「Backlog AI アシスタント」…

backlog.com