2005年に誕生したBacklogは、ユーザーの皆さまに支えられながら成長を遂げ、おかげさまで20周年を迎えました。

その節目の年である2025年、10月17日に品川インターシティホールにて「Nulab Conference 2025 ~ DESIGN YOUR TEAMWORK ~」を開催しました。

本記事では、国産SaaSを牽引する経営者をお招きした基調講演の様子をお届けします。多様な働き方や人材に対応する時代における「よいチーム」とは何か。その本質を探りながら、明日からの実践に役立つヒントについて語っていただきました。

なお、本セッションの動画はオンデマンドで配信しております。

以下のボタンより視聴登録をして、ご覧ください。

目次

2台のパソコンから始まった挑戦。Backlog20周年、感謝とともに新たな一歩へ

基調講演の開演に先立ち、ヌーラボ代表・橋本正徳が、これまでの歩みを振り返りながら、支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちをお伝えしました。

「本日はヌーラボにとって、特別な日です。2005年に開発・リリースしたBacklogが、ついに20周年を迎えました。オンラインホワイトボードツール『Cacoo(カクー)』も15周年になります。ここまで続けてこられたのは、支えてくださった皆さんのお力のおかげです。心から感謝しています」

Backlogは、福岡のワンルームマンションで始まった社内ツールのひらめきから誕生。クラウドやSaaSがまだ一般的でなかった時代に、仲間とともに挑戦を重ね、炎上やアクセス集中などの困難も乗り越えながら、ユーザーの皆さまとともに成長してきました。

当初はエンジニア向けだったBacklogも、組織の広がりとともにデザイナーやバックオフィスなど多様な職種に活用されるようになりました。世の中の働き方が大きく変わる中、Backlogはその変化に寄り添いながら進化を続けているのです。

そして今、ヌーラボは「チームワークマネジメント」という新しい考え方を提唱し、それを実践へと導くツールとしてBacklogを位置づけています。20周年を迎えた今、私たちはその歩みを振り返りながら、未来に向けてさらに軽やかに進んでまいります。

橋本の挨拶には、これまで支えてくださった皆さまへの感謝とともに、次の時代に向けた力強いメッセージが込められていました。

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ

代表取締役 CEO

橋本 正徳

チームは組み合わせで進化する。多様性の時代に求められる新しい協働のかたち

橋本の挨拶に続いてスタートした基調講演では、「次の時代をつくる、チームのかたち」をテーマに語り合いました。

登壇したのは、サイボウズ代表取締役社長の青野 慶久氏、さくらインターネット代表取締役社長の田中 邦裕氏、そしてヌーラボ代表取締役CEOの橋本 正徳。モデレーターは、ビジネス支援やメディア運営を手掛けるNewbee代表取締役の蜂須賀 大貴氏です。

―― 働き方改革・人材の多様性が進む、いまの時代の“よいチーム”とはなんでしょうか。では、青野さんからお願いします。(蜂須賀氏、以下省略)

青野氏(以下、敬称略):まず、「チームとは何か」ということをあらためて考えてみたいと思います。10人ほどの人が集まっているだけでは、それはまだチームではありませんよね。そこに全員が共有できる「共通の目標や目的」が生まれたとき、初めてチームになるんです。

その上で、「よいチームとは何か」というと、共通の目標や目的に向かって、全員が同じ方向を見て、力を合わせて進めている状態だと思います。「売上を上げたい」「もっとサステナブルにしたい」――目指すものは何でもいいんです。大切なのは、みんなで話し合って、全員が同じ方向に向かえている状態だと思います。

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社

代表取締役社長

青野 慶久 氏

橋本:ごもっともですね。僕はそこにちょっと色をつけたくて、「明るく、楽しく、元気にゴールへ向かうチーム」がよいチームだと思うんです。ゴールへの向き合い方として、「どうせやるなら元気よくいこう」という気持ちが大事ですし、みんなで夢中になって、フロー状態で即興的に乗り越えながら毎日を過ごしていけたら、それが理想ですね。

―― なるほど。もちろん個人の明るさも大切ですが、関係性の部分も大事ですよね。田中さん、そのあたりはどう思われますか?

田中氏(以下、敬称略):関係性という点で言うと、人に依存しないことが大事だと思っています。「明るいチームをつくるために、明るい人を呼ぶ」というのは、少し違う気がするんです。

チームによってその個性の出方は変わるので、あるチームではパフォーマンスを発揮できなくても、別のチームでは大活躍することもあるわけです。つまり、チームというのは「個人の力を引き出すための手段」ではないかと思います。

―― おもしろいですね。確かに「こっちのチームでは力を発揮できるけど、あっちのチームではうまくいかない」みたいなことってありますよね。チームの場づくりや関係性、そしてその中でのコミュニケーション設計がとても大切かもしれないです。

青野:チームって組み合わせなんですよね。石垣のように、一つの組み合わせではうまくいかなくても、別の組み合わせだとうまくいくことがある。「この人はどこにハマるのか」を見極めて、組み合わせを試行錯誤するのが大事だと思います。

サイボウズは創業当時3人の会社でしたが、いまは1,300人規模になりました。「少ないときのほうが楽しかったでしょう」と言われることもありますが、人数が増えることで良いこともあるんです。それは「石垣の組み換え」がさまざまなパターンでできるようになったことです。組み合わせの選択肢が増えて、はまる場所を探す余地が広がるんですよね。

―― 一般的には、人が増えるとコミュニケーションが難しくなって、チームが大きくなるほど成果が出にくいとも言われます。でも、今のお話だと、逆に可能性が広がるとも言えますね。

青野:本当にそうです。そのためには、お互いのことをオープンに理解しておくことが大事です。

変わり続けるチームこそ強い。「新陳代謝」が組織の生命力を生み出す

―― 次の問いは、「企業が持続的成長を遂げるために、“チーム”を見直すべき理由は何か?」です。新しく入ってくる人もいれば、残念ながら抜けていく人もいる。組織はまるで生き物のように、常に変化していきます。その中で、どのタイミングでチームを見直すべきなのか。見直すとき、どんな視点で考えればいいのでしょうか。

田中:そもそもチームは、常に見直さなければいけないものだと思っています。人間の体もすごい勢いで新陳代謝していて、1年も経てばほとんどの細胞が入れ替わっていますよね。だからこそ人は生き続けられる。維持するためには、入れ替えが必要なんです。

でも、多くの人は、維持するために“変えない”という選択をしてしまう。『生きている会社、死んでいる会社――「創造的新陳代謝」を生み出す10の基本原則』という本にもありますが、新しいことを生み出すことが得意な会社よりも、古いものをきちんと手放して新陳代謝できる会社のほうが伸びる、という調査結果があるんです。

チームも同じです。短期的に見ると、業務をよく知っている人に任せ続けたほうが効率的に見えます。でもそれでは、いずれパフォーマンスが落ちていきます。だからこそ、理由はなくても、常に見直していく必要があるんです。

さくらインターネット株式会社

さくらインターネット株式会社

代表取締役社長

田中 邦裕 氏

―― そう考えると、新しい人が入ってくることはポジティブに感じますが、抜けていくことも必要なんでしょうか。

田中:たとえば「誰かを辞めさせる」みたいな話は現実的ではないですよね。ただ、石垣の話と同じで、会社が大きくなるほど、他の場所へどんどん移動しやすくなります。

日本の強みは、長く働いてもらう文化ですが、弱みは部門を越えて全然動かないことです。もし1,000人の会社で石垣を組むなら、毎回20人ずつでも組み替えていかないと、新しい形は生まれません。新しく入る人と抜ける人が、常に境界を越えて入れ替わっていくことが大事だと思います。

―― 橋本さんは、「境界を越える」という考え方についてどのように感じられますか?

橋本:個人のキャリアパスという面でも、部門を越えることは本当にいいことだと思います。たとえばエンジニアを経験した後にカスタマーサポートを担当して、その後企画に進む。そうやって異動を重ねていくと、使える武器が増えていきますよね。

部門を越えることで自分のキャリアを広げられるだけでなく、チームにも会社全体にも良い影響を与えます。ただ、ヌーラボはまだ170人規模なので頻繁な部門異動は難しい規模ではありますね。

―― 青野さんは、部門異動などの仕組みづくりで意識されていることはありますか。

青野:基本的には「異動したい人は遠慮なく言ってください」という文化にしています。受け入れ側の部門がOKを出せば、すぐに異動が成立します。

ただ、思っていたよりも実際に異動する人は少ないですね。ポジティブに次のキャリアを選ぶ人は一部に限られるので、もう少し背中を押してあげるような仕組みを作る必要があると感じています。

Newbee株式会社

Newbee株式会社

代表取締役

蜂須賀 大貴 氏

―― ポジティブな面でいうと、「今の部署でまだ成果を出していないので、まずは結果を残してから次に行きたい」という考え方もありますよね。これは一見前向きな姿勢にも思えます。

田中:そうですね。ただ、同じ部署で同じ仕事を続けていると、どうしても成果の質が変わってきて、結果を出しにくくなるものです。経験や貢献の幅が少なくなってしまって、成長の余地が感じられなくなる。さらに、「この人は仕事ができる」という評価が定着してしまうと、かえって新しいチャレンジがしにくくなり、キャリアの進展が止まってしまうんです。

―― そこには、「頼られること」と「属人化すること」が、表裏一体の関係としてあるようにも感じますね。

リーダーの受け止め方が重要。安心して心を開けるチームに必要な5つの要素

―― ここで一度、橋本さんが冒頭の20周年挨拶でお話しされた「チームワークマネジメント」について、改めて本質を整理していきたいと思います。まずは、ヌーラボの定義について教えてください。

橋本:ヌーラボでは「チームワークマネジメント」の要素を5つに整理しています。

- 目的の共有

共通の目標・目的にチーム全員が向かうこと。 - 役割の明確化

誰がどの責任を果たすのかを明示しておくこと。 - リーダーシップの発揮

誰か1人が担うものではなく、メンバーそれぞれが自律的にリーダーシップを発揮できる状態のこと。 - コミュニケーション設計

情報共有や品質の担保、そしてそれを支えるツールの設計などを含みます。 - 心理的安全性の確保

お互いが安心して相談し合える関係を築くことで、問題解決のスピードが上がります。

この5つが、ヌーラボが考えるチームワークマネジメントの基本です。

―― これを聞くと「共感します!」という方も多いと思いますが、そこから先「実際にどう実践するか」が難しい部分ですよね。青野さんはこの点をどのように考えていますか。

青野:サイボウズでもチームワークを重視していますが、現場で実践するには工夫が必要です。たとえば3つ目の「リーダーシップの発揮」について、私たちは「主体性」という言葉で表していますが、本当に主体的に動いてもらうには、それを引き出す仕組みが必要です。

そこで、サイボウズの場合、「質問責任」という考え方を導入しています。説明責任は「聞かれたら答える」ですが、質問責任は「おかしいと思ったら聞く」というものです。疑問を持ったままにせず、きちんと聞いて確認する。それができる環境づくりが、主体性を育てる第一歩だと考えています。

―― なるほど。こうした文化や教育を根づかせるには、トップの姿勢も大きいですよね。新入社員が「わかりません」と言うのは勇気がいります。

青野:まずは受け止め方を全員に見せることです。「質問してくれてありがとう」と伝えるだけで、「聞いていいんだ」と安心してもらえる。最近は少し行き過ぎていて、私がXで炎上すると、社内で「青野のXにモノ申す会」が開かれるほどです(笑)。でも、社長相手でも遠慮なく意見できるのは、心理的安全性がある証拠だと思っています。

橋本:心理的安全性がなければ、青野さんにモノ申すなんてできませんから(笑)。受け止める側が柔らかい姿勢でいることが大事だと思います。

青野:そうです。言葉遣い一つでも印象が変わりますからね。

―― 田中さんは、チームワークマネジメントの要素の中で、特に気になるものはありますか。

田中:やはり「コミュニケーション設計」は鍵ですね。さくらインターネットでは、以前は幹部だけでモーニングミーティングをしていましたが、コロナ禍を機にオンライン化して、社員全員が参加できるようにしました。

その延長で、全社員向けの「オールハンズミーティング」を毎月実施しています。Slackでリアルタイムに質問を受け付け、社長室のメンバーがピン止めして、私がその場で答えるんです。

最初は、血気盛んな社員たちがどんどん質問してきて、僕がそれに答えていたんですけど、「社長に直接聞いていいんだ」という空気ができていきました。そうやって雰囲気が変わっていくと、みんなが安心して発言できるようになる。そういう文化をつくることが大事だと思います。

また、最近は「肯定ファースト」という考え方も意識しています。Slackのオールハンズミーティングで「社長は承認欲求が強いですね」なんて書かれることもあります(笑)。でも、一歩引いて見ると、それも健全なフィードバックなんですよね。

「どこを直せばもっと良くなるか」という意見として受け止める。批判ではなく、アドバイスとして翻訳して受け取るようにすると、怒りの感情がなくなっていきます。そういう心の持ち方でいると、社内でも社外でも、みんなが発言しやすい雰囲気になります。

一番良くないのは、何も言わずに陰で話すことです。肯定ファーストの姿勢を意識すれば、どんな意見も建設的なアドバイスとして受け入れられるようになります。

―― 心理的安全性やコミュニケーション設計の話をすると、必ずリーダーシップの話にもつながりますよね。この3つは連動していると思います。橋本さん、社外のパートナーと協働するような場面でも、チームワークマネジメントを生かせるのでしょうか。

橋本:そうですね。とくに「目的の共有」は非常に大切です。最初にピン止めするように目的を明確にしておくことで、「その目的のために発言しているんだよ」という心理的安全性が確保されます。目的が曖昧だと議論が個人戦になってしまいますから。

―― 目的がズレてしまうと、何の話をしているのか、どこに向かっているのか見失ってしまいますよね。目的の共有という話でいえば、最近サイボウズさんは男子バスケットボールチームの新しいオーナーに就任されましたね。この目的は、社内でどのように共有しているんでしょうか。

青野:サイボウズはグループウェアの会社ですが、その理念の上には「チームワークあふれる社会をつくる」という理想があります。バスケットボールチームを買収したのも、その理念を別の形で体現するためです。

昨シーズンはなかなか厳しい結果でしたが、チームが強くなれば「サイボウズ、すごい!チームといえば、サイボウズ!」と感じてもらえる。文化やスポーツの力で、人の心にチームワークの価値を訴えかけたいと思っての決断でした。

―― 社員の皆さんにも良い刺激になっていそうですね。

青野:そうですね。まったく異なる課題に挑むことで、社員の思考に揺さぶりを与えたかった。いわば脳のトレーニングです。

田中:青野さんの発想に共感します。私もサーバーのビジネス一本でやってきましたが、新しい挑戦をしなければ会社は続きません。ただ、「新しいこと=新規事業」である必要性はなく、既存の事業を広げる方法もあります。

クラウド化、省エネデータセンター、GPU対応、ガバメントクラウド、次々と新しい取り組みに着手することで、社員の仕事は常に変化していきます。どのような方法であっても、変わり続けることこそ、チームの活力だと思います。

組織の境界がなくなる時代に突入。そのとき「呼ばれる存在」になるために

―― では最後に、「未来のチームはどう変化する?」という問いについて、いかがでしょうか?

田中:実は青野さんと一緒に「一般社団法人ソフトウェア協会」という組織を運営していて、私はそこで会長を務めています。協会では、ソフトウェア業界のこれからをどうしていきたいのかというテーマを軸に、会社の垣根を越えたチームで議論しています。

もう、いまの時代は「個社」では解決できない課題ばかりです。先ほども「境界を越える」という話がありましたが、まさに会社を越えて対話し、協力し合うことが求められています。一社では変えられない制度や仕組みも、業界が一つのチームとして動くことで、変えられることがあります。

プログラムに例えるなら、「定数を変数にする」ということです。世の中の多くの仕組みは定数のように見えても、実際には変えられる。規模を拡大し、業界全体で変数として扱うことで、社会を変えることができるんです。

未来のチームというのは、こうした業界や企業の枠をどんどん越えて広がっていくはずです。これからは「会社の中でどんな部署をつくるか」という議論よりも、もっと大きな視点で「どんなネットワークを築くか」が問われていくのだと思います。

―― 会社の中にある境界が壊れていく、消えていくわけですね。おもしろいですね。橋本さんはどう見ていますか?

橋本:僕も同じようなイメージを持っていますし、そういう時代にしていきたいと思っています。昔に比べて、今は一つのプロジェクトを完遂させるために本当に多くのスキルが必要になっています。でも、それらをすべて社内で抱えるのは難しいです。

その結果、必要なスキルを持つ人たちが、社外から集まってくる「寄せ集めのチーム」がこれからの主流になると思います。壁がなく、プロジェクト単位で新しいチームが次々に生まれ、そして、プロジェクトが終わったら「はい、解散!」というような、軽やかなチームの在り方が、これからの時代のスタンダードになっていく気がします。

―― そうなると、なおさらコミュニケーションの質が問われる世界になりそうですね。さて、あっという間に時間が来てしまいましたので、ここでクロージングに入りたいと思います。

―― チームワークマネジメントに関連して、さまざまなテーマで議論してきました。全体像がわかったところで、では具体的に明日から自分たちは何をすればいいのでしょうか。皆さんに「明日から始められる小さな一歩」を伺いたいと思います。

青野:チームの境目がなくなり、自由にチームがつくられる時代になると、個人の生き方も大きく変わります。これまでは「会社に入って、長く働く」という形が一般的でしたが、これからは複数のチームに同時並行で参加し、それをバランスしながら生きていく時代になると思います。

だからこそ、会社の中だけではなく、社内の別の部署、社外のプロジェクト、地域のコミュニティ、業界団体、いろんな場所で自分の役割を果たす機会をつくってみてください。そうすることで、自分の引き出しがどんどん増えていくはずです。これからは、そうやってチームを越境しながらキャリアを広げる時代になると思います。

田中:青野さんがおっしゃったとおりだと思います。もう少し実践的な話をすると、皆さんの会社にもきっと、何らかの業界団体や協会に所属しているはずです。まずは、その中にある委員会やプロジェクトに参加してみることをおすすめします。総務や業界担当の部署の方に聞けば、必ずチャンスがあると思います。また、自治体の活動や地域のお祭りなどでもいい。とにかく「会社の外」で小さく関わることから始めてみてほしいです。

一番怖いのは、依存しているコミュニティが少ないこと。たとえば家庭だけしかないと、精神的にもつらくなってしまう。企業で働く方も、家以外のつながりがなくなってしまうと、どうしても会社に依存してしまうんです。だからこそ、会社の外にもう一つ、自分の居場所を持つ。それが、これからの時代のリスクヘッジでもあり、キャリアを豊かにする一歩になると思います。

橋本:今回はチームについて話をしていましたが、最後に「チームの中の個」について少し触れたいと思います。僕は個人としては「人から呼ばれる存在」になることが大切だと思っています。そのために必要なのは、まず「オープンマインド」であること。心を開いている人のところにこそ、声がかかります。

そして、呼ばれたときに応えられるように、2~3個、自分の武器となるスキルを磨いておくこと。そうすれば、チームの中でも活躍できるし、他のチームからも呼ばれるようになると思います。

―― 皆さんが今のお話を受けて、「自分は、明日何をやろうかな」と具体的なイメージをしながら過ごせる一日になればいいなと思います。基調講演は以上となります、ありがとうございました!

Nulab Conference 2025レポート

Nulab Conference 2025のテーマは「チームワークマネジメント」。経営・現場・研究、それぞれの立場から、組織づくりのヒントと次の時代の“チームのかたち”について白熱したディスカッションが行われました。

そのほかのセッションレポートもぜひご覧ください。

Nulab Conference 2025 レポート:「いかにしてチームをワークさせるか」── チームワーク研究の視点から|縄田健悟氏 招待講演 | Backlogブログ

10月17日に開催されたNulab Conference 2025。福岡大学 縄田氏の招待講演をレポート!心理的安全性、4階建てのチーム構造…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点|越川慎司氏 招待講演 | Backlogブログ

10月17日に開催された、「Nulab Conference 2025」。クロスリバーの越川氏にご登壇いただいた招待講演のレポートを公開!あ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:進化を続ける成長企業のチーム戦略 ── 実例でひも解くチームワークマネジメント | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。急成長を遂げたデジタルキューブ、HACARUS、2社の代表によるパネ…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:成果を生むチームのつくり方 ── チームワークマネジメントと利益の相関 | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。「成果を生むチームのつくり方」と題し、カオナビCOO最上あす美氏と、…

backlog.com

Nulab Conference 2025 レポート:実践者たちが語る、変革とチームを動かすマネジメント 〜“個の挑戦”から“チームの力”へ〜 | Backlogブログ

10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。Bステージのユーザーセッションの様子をお届けします!現場で培ったリア…

backlog.com

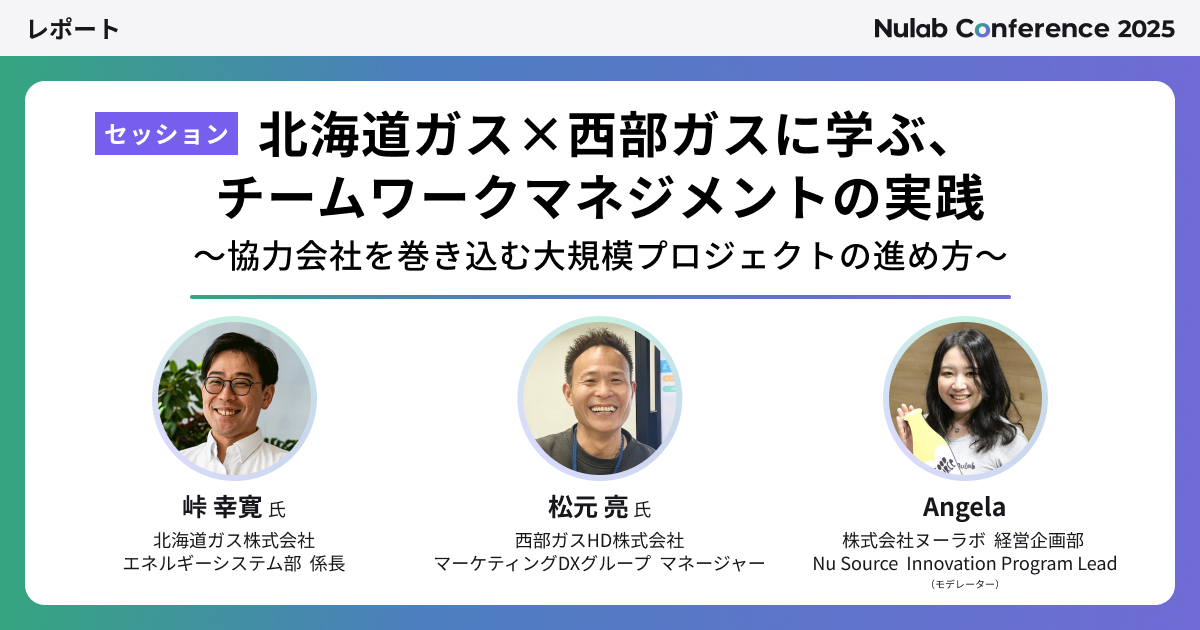

Nulab Conference 2025 レポート:北海道ガス×西部ガスに学ぶ、チームワークマネジメントの実践 | Backlogブログ

10月17日(金)に開催された「Nulab Conference 2025」。北海道ガスと西部ガス、地域のインフラを支える二社によるセッショ…

backlog.com

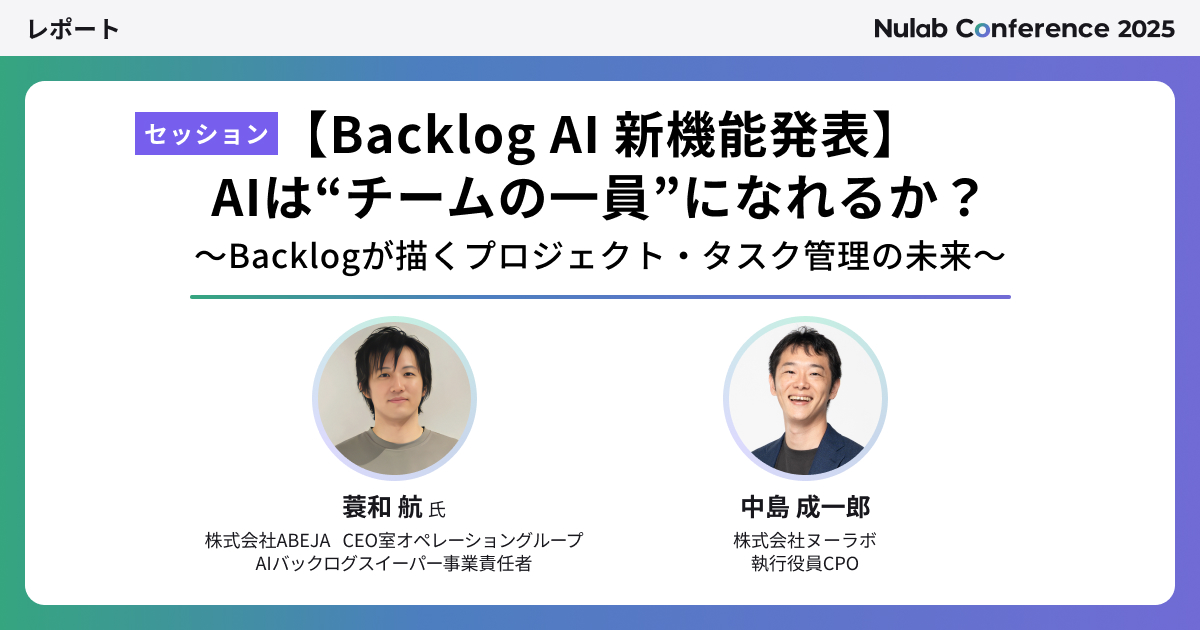

Nulab Conference 2025 レポート:Backlog AI 新機能発表!Backlogが描くプロジェクト・タスク管理の未来 | Backlogブログ

10月17日に開催されたNulab Conference 2025。2026年初頭リリース予定の新機能「Backlog AI アシスタント」…

backlog.com