教育コスト約8割減を実現!属人化を防ぎ、誰もが高い質と成果を出せる組織づくり

Backlog導入前の課題

・情報共有や業務の引き継ぎが困難で、属人化が進んでいた

・課題の依頼内容が人によってバラバラで、業務の手戻りが多発していた

・チャットやスプレッドシートに情報が分散し、過去の対応履歴の確認に時間がかかっていた

Backlog導入後の効果

・課題テンプレートやWikiの活用により、情報の一元管理と業務の標準化が実現

・教育コストが約8割削減され、新入社員の早期戦力化が可能に

・タスクの進捗や停滞状況が可視化され、チーム全体での業務改善が促進された

「マーケティングの力で企業を変える」をミッションに、Webマーケティング支援やWeb制作を手掛ける株式会社プロクモ。同社ではBacklogを活用することで、業務の効率化と組織力の強化を同時に実現しました。

今回は、クリエイティブチーム 統括マネジャーの丸野氏が直面した組織課題と、その解決に向けて実践した具体策をご紹介します。

目次

長期的に関わる戦略的パートナーとして、顧客と共創

―― 御社の事業とBacklogの導入経緯について教えてください。

当社はマーケティング戦略コンサルタントとして、お客様のマーケティング部門を包括的に支援しています。お客様の目標や成果に深くコミットし、戦略立案から実行まで、長期的な視点でマーケティングを共に創り上げるパートナーとして関わっています。

こうした特長から、十年以上にわたるお付き合いを続けているお客様も多くいらっしゃいます。関係が長くなるほど、過去の実績や履歴が蓄積されていく一方で、担当者の変更も避けられません。

当社は全社員がフルリモートで勤務しており、それぞれが責任と裁量をもって自走しながら業務を進めています。以前は「同僚が今どんな業務を抱えているのか」「どのように業務を進めているのか」が見えづらく、情報共有や引き継ぎに課題があったのです。こうした背景から、情報の一元管理を目的としてBacklogを導入したと聞いています。

株式会社プロクモ

執行役員 クリエイティブチーム統括マネジャー

丸野 美咲 氏

依頼内容をテンプレート化し、誰でも迷わず動ける仕組みに

―― 丸野さんはBacklogの使い方の改善に取り組まれたそうですね。

私が入社した2021年には、Backlogはすでに導入されていましたが、「使ってはいるけれど十分に活用できていない」状態でした。依頼の書き方や課題の粒度は人によってバラバラで、課題を見ても「何をどうしてほしいのか」「どこまで対応すれば完了なのか」が曖昧だったんです。そのため、ディレクターとエンジニア間で「わからない」が発生し、業務の無駄な手戻りが増えていました。その課題を解決するため、Backlog運用方法の改善に着手しました。

―― 日々の業務に追われる中で、仕組み化を実行するのは大変だと思います。そのハードルをどうやって越えられたのでしょうか?

実は私がマネジャーになった際、当社の代表が「マネジャーは仕組みづくりを担う役割」と位置づけてくれました。代表が日ごろから仕組み化の大切さを発信していたこともあり、全社の目指すべき方向が明確だったため、私としても動きやすい環境でしたね。

―― 具体的には、どのように改善に取り組まれたのですか?

まず取りかかったのは「依頼の標準化」です。依頼内容の精度と再現性を高めるため、課題の概要欄に記載するべき情報を明文化し、たたき台となるテンプレートを作成しました。そのうえで、デザイナーやエンジニアから「この情報がないと困る」「ここも加えてほしい」といった意見を取り入れながら整備していったんです。

その際に活用したのが課題のテンプレートです。これまではメンバーそれぞれが自由な形式で依頼をしていたので、情報の量や質にばらつきがありました。そこで、誰でも同じレベルで依頼ができるよう、項目を整えたテンプレートを用意したんです。

具体的には、その課題の「目的」や「背景」など、必ず記載してほしい必須項目を設けることで、必要な情報が漏れなく入力されるよう徹底しました。テンプレートに沿って項目を埋めるだけで、誰でも一定の質で依頼ができる状態を整えたのです。

依頼のテンプレート

目的や要望、制作物の仕様などを記載できるよう項目を整理

課題の停滞に気づき、どうしたら解消できるのかを一緒に考える

―― メンバーの反応はいかがでしたか?

仕組みを作ればすべてが順風満帆…というわけにもいきませんでしたね。ハレーションこそありませんでしたが、運用ルール通りに実行できないメンバーもいました。そのようなときはルールを強制するのではなく、1対1でしっかり対話をし、「どうしたらできるようになるか」を一緒に考えました。

課題の遅延についても同様です。タスクのセルフ管理が苦手なメンバーは、自分の課題が燃えていたり対応が難しい状態になったりしても、自分からアラートをあげることが難しいのです。でもこのようなときこそ、Backlogがあれば、誰のどの業務が停滞しているのか即座に気づけます。担当者へヒアリングし、状況によってはリソースの再配分なども行いますが、それでは根本解決にはなりません。「どうしたらタスクの遅延がなくせるのか」、メンバーと話し合い、解決策を一緒に考えるよう心がけています。

業務を円滑に進行するだけでなく、メンバーが自発的に行動し、着実に成果をあげられる環境を整えていきたいんです。

―― まさに「バックログスイーパー」として、チームの力を最大限に発揮するための工夫をされているのですね。

全員ができるようになるまで1年ほど時間を要しましたが、“プロクモ流”の進め方が構築でき、現在では高いレベルでの業務管理ができていると感じています。

クライアント対応からバックオフィスまで。Backlogを活用して組織力を底上げ

―― Backlogの具体的な活用方法について、教えてください。

クライアントワークを中心に、経営や採用管理、最近では新入社員オンボーディングでの活用も始めました。

とくにクライアントワークにおいては、なくてはならない存在です。当社はお付き合いの長いクライアントが多く、情報量の多さはもちろん、担当が交代した際も業務を滞りなく引き継ぐことが重要です。しかし以前は、チャットやスプレッドシートに情報が分散し、「前回どのように対応したか」を調べるだけで時間がかかっていました。

Backlogなら課題ごとにやり取りが履歴として残るため、過去の対応をすぐに確認できます。記録が資産として蓄積され、お客様への対応もスムーズになりました。

―― 情報の一元管理がされているのですね。ほかによく使われる機能はありますか?

クライアントごとの情報をまとめるために、Wikiも有効活用しています。たとえば、「このクライアントは3か月ごとに発生する業務がある」といった、担当として知っておくべき情報をマニュアルのように残しておくんです。こうしておけば、担当者が代わってもWikiを見ながらスムーズに対応できます。

あとは、なんといってもガントチャートです。Webディレクターにとって、プロジェクトの進行管理においてガントチャートは命のような存在です。Backlogは、見やすいガントチャートに加え、タスクの管理ややり取りの履歴も同じ場所で扱える点が大きなメリットだと感じています。

社内キックオフに関するWiki画面

Wikiに社内ルールやクライアントルールをわかりやすく整理している

―― ほかにはどのようなプロジェクトがあるのですか?

プロジェクトの参加メンバーを限定し、経営や採用管理にもBacklogを活用しています。経営に関するタスクは、クライアントワークに比べるとついつい後回しにしがち。以前は「誰がボールを持っているのか」が不明瞭で、なかなか進まないこともありました。

Backlogに記録されることで「誰が何をいつまでにやるか」が明確になり、タスクの漏れや重複も解消されたんです。採用業務においても、候補者対応や面接準備を可視化でき、遅れやミスを防げています。

―― 新入社員へのオンボーディング活用を始められたきっかけはありますか?

Backlog World 2024に参加したことで、新たな気づきがありました。そこで得た知見をもとに、今年度から新たに取り組んでいます。「先輩社員との1on1」や「資料の受け取り」など、入社後1か月のあいだに必要なタスクを一覧化し、課題の一括登録から実践してもらいます。課題を進めながら会社や業務に関することを覚えるだけでなく、Backlogの使い方にも慣れてもらうことが狙いです。

さらに、毎日の業務日報もBacklogを使います。日報用の課題を登録し、日々の業務の振り返りをコメントで投稿してもらうんです。その際に、趣味や好きなものなど、プライベートに関する内容も書くように伝えています。ちょっとした自己開示を交えることで、社員との雑談のきっかけが生まれ、フルリモート環境でもコミュニケーションの活性化につながっています。

オンボーディングに関する資料や情報はすべてWikiにまとめ、いつでも確認できるようにしました。だいたいのナレッジは網羅しているものの、やはり疑問や質問は出てきますよね。そこで、新入社員には「少しでも気になったことはなんでも聞いてください」と伝え、業務に直接的に関わらないささいな質問でも歓迎する雰囲気づくりを心がけています。私たちとしても、質問が出た部分は説明や情報が足りなかった部分だとわかるので、オンボーディング資料のブラッシュアップにつなげています。

情報資産化とWiki活用で、効率化と新入社員の早期成長を実現

―― Backlogの使い方を改善されてから、どのような効果を感じられましたか?

情報が一元管理され、資産としてさらに活用しやすくなりました。たとえば「あの時期に手掛けたプロジェクトの資料を確認したい」といった場合も、Backlog内で絞り込み検索をすれば情報にたどり着けます。チャットやメールでも履歴は追えますが、関連情報が埋もれてしまいがちです。その点、Backlogは情報が散らからないので、検索性がとても高いと思います。

Backlogには結果だけでなく、その経緯が残っていることも重宝しています。クライアントから過去の案件に関する質問があった際、たとえ当時を知る者がいなくとも、Backlogに残っている情報をもとに根拠を持って回答できるんです。長年お付き合いをしているクライアントが多いからこそ、信頼関係を保つうえで非常に心強いですね。

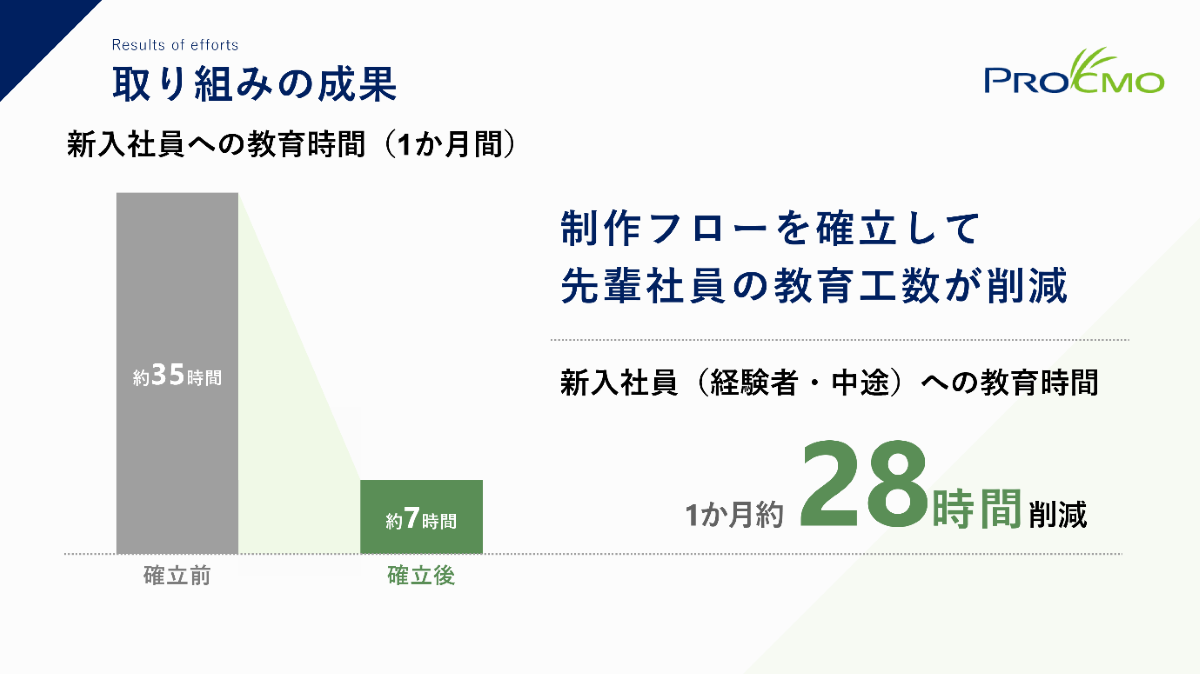

―― Backlog World 2024では、Webサイト制作フローの業務効率化について発表されていましたね!教育コストを約8割も削減できたと聞いています。

そうなんです。制作フローを整備する前は、新入社員への教育コストが月に35時間も発生していました。そこで、Backlogを中心にフローの洗い出しやタスクの分類、テンプレートやWikiの活用などを徹底し、制作フローを確立したんです。結果として、教育コストを約28時間も削減し、7時間程度に抑えることに成功しました。

―― 入社オンボーディングの取り組みはいかがですか?

新入社員オンボーディングにBacklogを活用するようになって半年ほど経ちましたが、すでに大きな効果を実感しています。これまで行っていた個別フォローがほとんどいらなくなり、新人教育にかかっていた工数が大幅に削減されました。また、新入社員自身も「自ら調べて実行できた」という小さな成功体験を積みやすく、早期に業務へ馴染めるようになったんです。Backlogに情報が整備されていることにより、一人ひとりが自律的に動けるようになったことは、大きな変化です。

―― 今後、Backlogをこう使いたいなど、展望について教えてください。

ドキュメント機能を活用して、会議の議事録をBacklogで一元管理したいですね。現状はさまざまなツールでバラバラに作成しているため、管理効率がよくありません。情報を一か所に適切に管理できれば、メンバー全員の認識のズレを防ぎ、無駄な会議を減らせるはずです。今後はさらに積極的に活用していきたいと考えています。

さらに今年は、Backlog World 2025の運営メンバーとして携わっているので、またさまざまな活用術に出会えることを楽しみにしています。

―― 貴重なお話をありがとうございました!Backlog World 2025も楽しみですね。

※掲載内容は取材当時のものです。