JINSの挑戦と共に歩んだBacklog。「10年分」のプロジェクト管理が全社のナレッジに

Backlog導入前の課題

・関係者が多い複雑なプロジェクトでは、メールやエクセルによる管理に限界があった

・社内外との連携が必要なため、タスクの抜け漏れが発生するリスクが高く、プロジェクト進行に不安があった

Backlog導入後の効果

・全社標準のプロジェクト管理ツールとして定着し、社外パートナーも含めたコラボレーションが効率化された

・10年分のプロジェクトが会社のナレッジとして蓄積され、過去の作業履歴や経緯を参照できるようになった

・チャットとBacklogを使い分ける運用ルールが浸透し、情報の整理・共有がスムーズになった

「Magnify Life -まだ見ぬ、ひかりを」をビジョンに掲げ、アイウエア業界に革新を起こし続けるJINS。同社は10年にわたりBacklogを活用し、新規事業から海外拠点の立ち上げまで、全社で多様なコラボレーションを実現しています。その長年の軌跡と、DXを支えるチームワークマネジメント術の“秘訣”をお伺いしました。

目次

決め手は「炎アイコン」の親しみやすさ。誰もが使えるツールが挑戦を支えた

―― まずは御社の事業内容について教えてください。

株式会社ジンズは、ジンズホールディングスの子会社として、国内アイウエア事業を中心に担っています。私たちはグローバルデジタル本部のITデジタル部に所属しており、主に情報システム業務やITインフラの管理・運用が担当です。

私たちにとってBacklogは、もはや基幹システムの一部とも言える存在であり、全社標準の基盤ツールとして浸透しています。

―― 御社は10年近くBacklogをご利用いただいていますね。最初に導入したきっかけを、あらためて教えていただけますか?

最初のきっかけは、2015年に発売したセンシング・アイウエア「JINS MEME(ジンズ ミーム)」の開発プロジェクトです。現在、私たちは「最高の顧客体験の実現」を目指して、“新しいテクノロジーと仲良くなるデジタル戦略”を進めていますが、その起点となったプロジェクトのひとつですね。今までの事業とはまったく異なる、新しいチャレンジでした。

―― メガネ型ウエアラブルデバイスの開発という挑戦において、タスク管理にどのような課題が見えたのでしょうか?

当時は今のような内製開発チームはなく、システム部門も10名弱という規模感でした。しかし、JINS MEMEの開発では、メガネの本体というハードウェアはもちろん、内蔵するチップやスマホアプリ、データを蓄積・分析するクラウド基盤、そして販売システムまで、領域が多岐にわたります。関わる人数が爆発的に増えるわけです。この複雑なプロジェクトを、従来のようにメールで管理することは不可能だと、すぐに想像がつきました。

このままでは確実にタスクの抜け漏れが起こってしまう。そこで、本格的なプロジェクト管理ツールの導入を検討したのです。

―― 数あるツールの中でBacklogを選ばれた決め手は、ズバリ何でしたか?

ITに詳しくないメンバーでも直感的に使えそうな、シンプルでわかりやすいUIが特に魅力的でした。期限が過ぎると「炎アイコン」が表示されるという、遊び心も好きですね。

オンプレミス型のプロジェクト管理ツールも一部で使っていたのですが、サーバーを立てて、環境をセットアップして……という手順は、スピーディーな開発には不向きです。その点、SaaSであるBacklogはすぐに利用できますし、国産ツールなので、機能面で「かゆいところに手が届く」と感じたことなどが決め手となりました。

株式会社ジンズ

グローバルデジタル本部 ITデジタル部

エンジニアリング課 プラットフォームG

佐藤 拓磨 氏

システム部門での利用から「全社標準ツール」へ。BacklogがJINSの文化になるまで

―― その後、Backlogは全社に広がっていったとお聞きしました。浸透にあたって苦労されたことなどはありますか?

それが正直、苦労話は浮かばないんですよ。使い方を細かくレクチャーしなくても、ほとんどの人が混乱なく使いこなしてくれました。UIが優れている証しだと思います。

まずはシステム部門内で、「プロジェクト管理にはBacklogを使う」という方針を定めました。そして他部門のメンバーがBacklogに触れ、その良さに気付くと、少しずつ社内での利用が広がっていったんです。

4年ほど前からは、全社の「標準プロジェクト管理ツール」として、社内ポータルサイトにも掲載されています。担当者と期日を必ず設定する、やり取りはメンションを付けて行う、といった最低限のルールも、あわせて載っています。

株式会社ジンズ

グローバルデジタル本部 ITデジタル部

事業基盤課 コーポレート基盤G

グループリーダー

原島 洋将 氏

―― Backlogの課題管理をベースに仕事を進めるスタイルが、JINS全社に広がっているのですね。

はい。BacklogはJINSにとって、まさに無くてはならないツールになっています。

浸透のためにあえて意識したことといえば、事業部門側にいる「テクノロジーに詳しく、タスク管理へのモチベーションが高い人」を、重点的にサポートすることです。その人が部署内の“エバンジェリスト”となって、Backlogの利便性を広めてくれることで、スムーズに活用が広がっていきました。

Backlogの使い方について、私たちシステム部門のもとに問い合わせが来ることはほとんどありません。

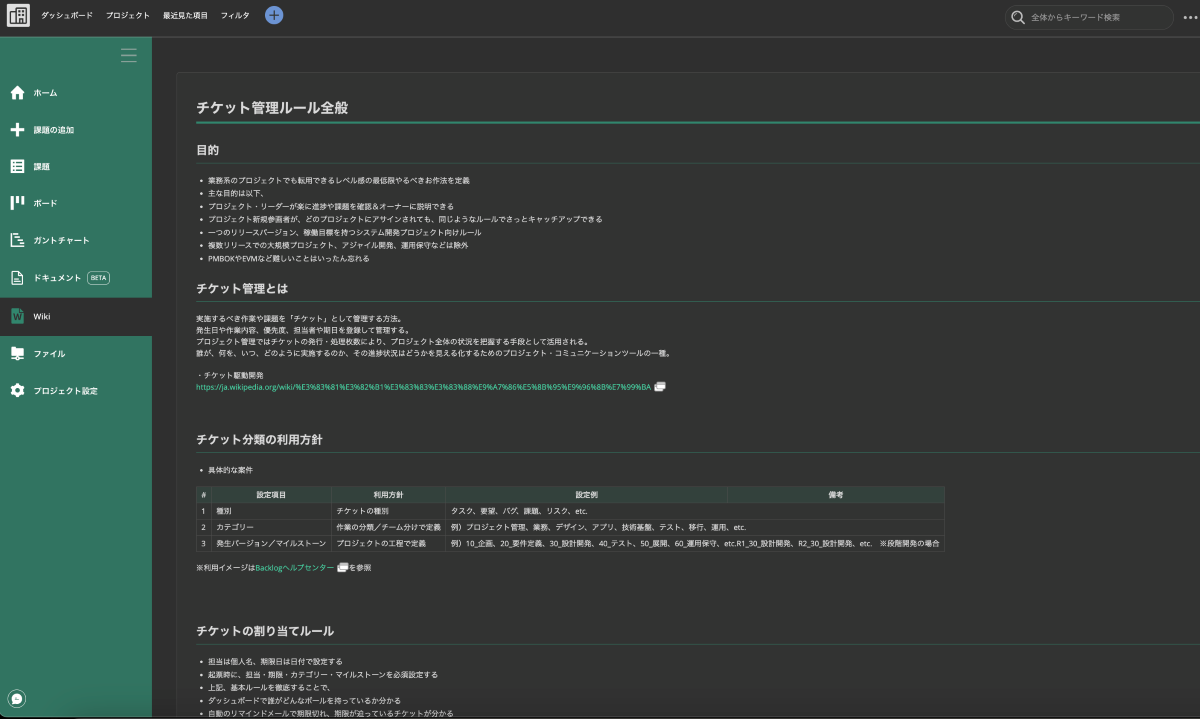

BacklogのWikiに管理ルールをまとめて共有している

「バックログスイーパー」として、プロジェクトの健全性を守る

―― 全社で活用が広がる中で、システム部門として気をつけている点などはありますか?

揮発性の高い「フロー情報」はチャットツールで、押さえておくべき「ストック情報」はBacklogに集約するよう、働きかけています。

たとえば、「この件、誰に確認すれば良いかわかりますか?」「今から30分ほど離席します」といったフロー情報はチャットで十分ですが、「来週までにUIをデザイン案Cに変更してください」「価格が正しく表示されていないので至急対応してください」といったストック情報は、Backlogに登録しておくことで漏れが防げます。

このような一定のルールを設けているため、チャットで進行中の案件をBacklogに移管する際もスムーズに対応できます。チャットでのやり取りが進む中で「これはBacklogで管理すべきだ」と判断した場合は、すぐにBacklogへの移行を提案します。

事業部の担当者もその意図を理解しているので、スムーズにBacklogへ登録してくれるのです。

株式会社ジンズ

グローバルデジタル本部 ITデジタル部

エンジニアリング課 プラットフォームG

大間 俊樹 氏

―― お話を聞いていると、タスク管理そのものに対する、組織の意識レベルが非常に高いと感じます。

導入初期は、ひとつの課題にあれもこれもと要件を詰め込んでしまうこともありました。「1タスク=1課題」の原則を伝えることで、より活発に使ってもらえるようになったと思います。

また、システム部門のメンバーは「バックログスイーパー」として、自身が関わるプロジェクトを定期的に巡回しています。コメントのやり取りが広がってきたら別の課題に切り分けるなど、プロジェクトが円滑に進むようにサポートする役割です。プロジェクトマネージャーやリーダーは週次でタスクの棚卸しをすることが、文化として根付いていますね。

>Backlogをシステム開発業務に活用できる3つのポイント

プロジェクト数、約700。Backlogがグローバルなコラボレーション基盤に

―― 現在、システム開発以外の領域では、どのようなプロジェクトでBacklogが活用されているのでしょうか?

JINSはアイウエアの製造・販売以外にも、地域共生事業部が飲食事業を展開しています。その一環として、2年前、東京本社にカフェを開店しました。このプロジェクトにもBacklogが活用されています。「メニュー開発」「業者との契約」といったタスクが課題として管理されていました。

ほかにも、メガネの可能性を探るR&D部門から「自分たちも使いたい」という声が上がり、近視進行抑制や睡眠と光といった研究プロジェクトの管理にも利用されています。

―― 御社のあらゆる挑戦を支える業務基盤になっていること、大変嬉しく思います! グローバル展開においても、Backlogは活用されているのでしょうか?

アメリカや中国といった海外拠点でもBacklogは使われています。ベトナムでは2025年11月に1号店がオープン予定なのですが、こちらも担当者や現地パートナーがBacklogを使って、プロジェクトを着々と進めています。

現在、合計約1,700アカウントを利用しており、進行中のプロジェクト数は約700です。社員だけでなく、デザイン会社やコンサルティングファーム、セキュリティ関連の協力会社など、社外パートナーにも広く使ってもらうことで、コラボレーションの効率化に繋がっています。ちなみに、誰がどの会社の所属か一目でわかるように、アカウント名の頭に会社名を付ける(例:「JINS佐藤」)といったルールを設けています。

タスク管理の先にある価値。10年分の蓄積が全社の「ナレッジ」に変わる

―― 10年間Backlogを使い続けてきた今、その価値をどのように感じていらっしゃいますか?

ほかのタスク管理ツールと比べて、いちばん利用感に優れているのがBacklogだと思います。今では、バックオフィスからマーケティング部門まで、全社員の6〜7割ほどがBacklogを活用しています。メールとエクセルで管理していた頃から考えると、時代が変わった感がありますね。今後は、「ITアレルギー」な層にも浸透させていって、業務生産性をさらに向上させていきたいと思います。

また、最近になって新たな価値を感じているのが、10年分のタスク管理プロセスが会社のナレッジとして蓄積されていることです。先日、とある設定を頼まれたのですが、やり方がわからない。そこでBacklogを横断検索したら、過去の作業を確認することができました。この膨大なプロジェクトデータをAIで解析・活用することで、より高度な業務改善ができるのではと期待しています。

―― 長年の情報が蓄積されていたからこそ、得られた価値ですね。実は、BacklogのAI開発はまさに進行中なんです!

そうなんですか!それは楽しみですね。

――ありがとうございます。私たちも「AI×チームワークマネジメント」という価値をお届けできること、非常に楽しみにしています。本日は、貴重なお話をありがとうございました。

Backlog AIアシスタント導入活用説明会をオンデマンド配信中:

プロジェクト横断の「今どうなってる?」に即答。Backlog AIアシスタント導入・活用説明会【2/12(木)開催分 アーカイブ】 | Backlog | チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツール

2026年2月12日(木)に開催された「Backlog AIアシスタント導入・活用説明会」のアーカイブ動画を公開中。プロジェクト横断の状況把…

backlog.com【動画でわかる】Backlog AIアシスタント:

【動画でわかる】Backlog AIアシスタント|「どんな場面で使うの?」をわかりやすく解説しています | Backlogブログ

「Backlog AIアシスタント」の紹介動画を公開しました。「どんな場面で使うの?」「どんなプロンプトを入力したらいいの?」といった疑問を…

backlog.com※掲載内容は取材当時のものです。