情報が集約されるから「忘れても大丈夫!」同時並行プロジェクトを支えるBacklogの価値

Backlog導入前の課題

・複数プロジェクトの進行をメールで管理するのは限界で、タスクの抜け漏れが起きがちだった

・口頭で話した内容を忘れたり、認識の齟齬が生じることがあった

・エンジニアやデザイナーへの依頼時に、案件の経緯や状況を一から説明する負担があった

Backlog導入後の効果

・進捗が見える化し、プロジェクトの同時並行もスムーズに

・「情報がBacklogに揃っている」ことで、認識ズレや説明の手間が大幅に減った

・チーム内のコミュニケーションが円滑になり、メンバーが主体的に動くようになった

北海道の本社を中心に、海外拠点も展開し、国内外で幅広いWeb制作・デザイン・ブランディング支援を手がける株式会社Gear8。

いくつも並行して進むプロジェクトのタスク管理に課題を感じたことから、Backlogを導入しました。タスクの担当者・期限といった基本情報はもちろん、「なぜやるのか」といった背景や意図までBacklogで可視化。チームの連携が深まり、業務全体の効率化にもつながっています。

「Backlogはタスク管理ツールを超えた、愛着のある存在」と語る取締役・待島氏に、導入の経緯や具体的な活用方法、そしてBacklogがもたらした変化を伺いました。

目次

プロジェクト同時並行の悩み解決から始まった、Backlogとの出会い

―― 御社の事業と、ご担当業務について教えてください。

Gear8は、2008年創業のWeb制作会社です。北海道本社を中心に、タイや台湾など海外にも複数の拠点を構え、国内外の案件を幅広く手がけています。

Webデザインや実装にとどまらず、「そもそも何を作るべきか」といった企画・設計の段階から構想を練り上げていけるのが私たちの強みです。最近では、企業のリブランディングを一から支援させていただくプロジェクトも増えてきました。

そのような中で私は、取締役として経営に携わりながら、ディレクターとしてお客様とのやり取りも行います。デザイナーやエンジニアのメンバーとチームを組み、全体の進行管理を担っています。

株式会社Gear8

取締役

待島 亘 氏

―― Backlogを導入された経緯についても教えてください。

導入は、10年以上前にさかのぼります。当時はまだ10名ほどの規模でしたが、事業拡大に伴い、複数のプロジェクトを同時並行で進めるようになりました。そんな中で関係者からの依頼への対応が追いつかず、タスクの抜け漏れが続いてしまったんです。

このままではいけないと、プロジェクトを円滑に進める方法を模索し始めました。重視していたのが、「やるべきことを漏れなく遂行する」ことです。言葉にすると当たり前のことですが、漏れなく実行し、プロジェクトを成功させるためのツール導入を検討したのが、Backlogとの出会いのきっかけです。

―― 数あるツールの中から、なぜBacklogを選ばれたのでしょうか?

当時はメールや電話でのやり取りが中心で、私自身もプロジェクトやタスクを管理するツールを使った経験がありませんでした。複数のツールを比較する中で「初めての人でも使いやすい」という評判を耳にしたのが、Backlog導入の決め手になりましたね。

フリープランを利用できる点も、ユーザー数や機能に制限はあるものの、魅力的でした。私とアシスタントディレクターの2名での運用をスタートし、その後、ユーザー数の制限がない*スタンダードプランを経て、現在はプレミアムプランを利用しています。

*安定した運用を維持するため、最大10,000人までを推奨しています。

約100件の案件をBacklogで管理。バックオフィス業務での活用も

―― 具体的に、Backlogをどのように活用されていますか?

Web制作の全工程のタスク管理に活用しています。案件ごとにプロジェクトを作成し、そこにお客様をゲストユーザーとして招待します。原稿や素材の受け渡し、デザインの確認依頼や納品に至るまでのお客様とのやり取りも、Backlog上で完結させています。

社内で発生するタスクは社内用プロジェクトに集約しました。複数の案件を兼務するメンバーが多いため、社内用プロジェクトは1つにして、プロジェクトをまたいでタスク管理する負担を軽減しています。

現在は、社内外の100件ほどの案件が常時動いており、海外メンバーとのやり取りにもBacklogを利用しています。

―― 実際のタスク管理の流れをお聞かせください。

お客様との定例ミーティングで、議事録をBacklogのドキュメントに残し、その場で発生したタスクを課題として登録しています。

ドキュメントには簡単な操作マニュアルも載せていて、「担当者」「期限日」「コメント時のメンション」の3項目は最低限、入力いただくようお願いしています。課題の整理や細かな設定は当社側で対応し、なるべくシンプルな運用ルールにしています。

―― Web制作業務以外でも利用されていますか?

はい、採用や備品管理といったバックオフィス業務にも活用しています。特に重宝しているのが、メールからBacklogに自動で課題を登録できる機能です。共通のメールアドレスを1つ用意し、サーバーのドメインやアカウントの更新通知、外部サービスの決済といったメールが届くと課題として登録されるようにしています。

こうした重要なメールは個人のメールアドレスで受け取ると対応漏れのリスクがあるのですが、この方法によって確実に対応できるようになりました。

問い合わせフォームから届いた連絡も、同様に自動で課題として登録されるように設定し、そこから担当者を決めて対応する体制ができています。

(写真左)

株式会社Gear8

ディレクター

沖田 千尋 氏

情報をBacklogに集約することで生まれた安心感とチーム連携

―― 導入後、どのような効果を感じていますか?

「情報がBacklogに揃っているから、忘れても大丈夫」という安心感が生まれました。

以前は、メンバーに作業依頼した後の進捗を追い切れないことが多かったんです。口頭で話した内容を忘れたり、認識の齟齬が生じたりしてしまうこともありました。

Backlogではタスク情報はもちろん、コメントのやり取りも残るので、脳が忘れても、進捗や経緯を確認できます。ミスや抜け漏れ、確認にかかる時間も大幅に削減できました。

その効果はチーム全体に波及していて、新しく加わった若手メンバーからは「進捗や次に何をすればいいかをBacklogで把握できるのは安心ですね」と言ってもらえました。

―― 依頼の背景や意図、やり取りの履歴が集約されているメリットが大きかったのですね。

とある案件で、そのメリットをあらためて実感しました。

Webサイト上のサービス名を変更する際に、課題に記載していた変更の背景や意図を読んだエンジニアが、依頼した箇所だけでなく他のページや関連する箇所も確認し、まとめて修正してくれたのです。

情報共有やコミュニケーションがスムーズになっただけでなく、メンバーが自ら情報をキャッチアップして動いてくれるのは助かります。チームとしての仕事への取り組み方にも、良い影響があると感じています。

―― 導入前の課題だった、プロジェクトの同時並行におけるタスク漏れは解消されましたか?

はい。メール連絡が中心だった頃は、件名が途中で変わったり別件の連絡が混じって情報を追いづらくなり、タスク漏れの原因になっていました。

Backlogでは、案件ごとにプロジェクトを分け、タスクごとにやり取りできますし、進捗が遅れているタスクは炎のアイコンが表示されます。「今どうなっているの?」がひと目でわかるので、プロジェクトを同時並行しやすいです。

クライアントもすぐBacklogを使いこなし、中には自ら運用ルールを提案してくれる方もいます。

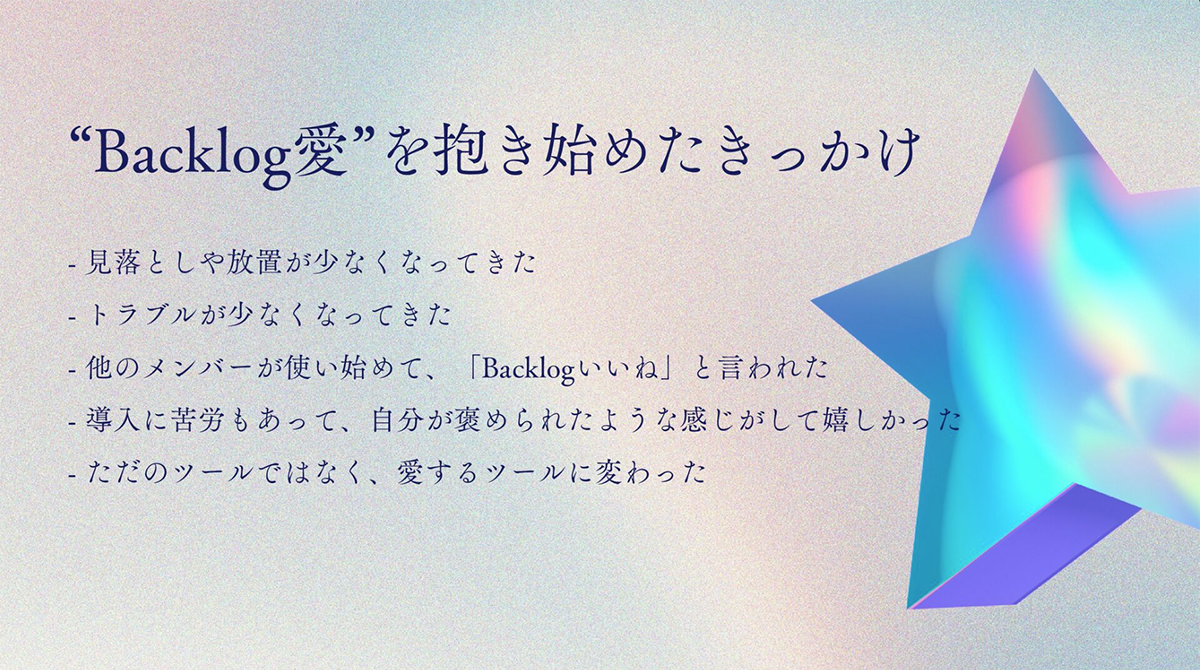

単なるタスク管理ツールではなく、“孤独感”も解消してくれる愛すべき存在に

―― メンバー間の円滑なコミュニケーションや、自主的に業務をリードするようになったことなどからも、チームワークマネジメントを実現されていることが伝わりました。待島さんご自身にとって、Backlogはどんな存在になっていますか?

社内メンバーから「Backlogはとてもいいツールですね!」と言ってもらえたことがありました。そのとき、自分自身が褒められたように感じて、とても嬉しかったんです。以来、Backlogは業務ツール以上の、愛着のある存在になりました。

ユーザーコミュニティ「JBUG(ジェイバグ)」でも登壇の機会をいただき、“Backlog愛”を語らせていただいたほどです(笑)。

ウェブディレクターを救うBacklog

JBUG札幌 #11 Backlog愛を北の大地で叫ぼう! 2024/2/22(木) https://jbug.connpass.com/e…

speakerdeck.com―― Backlog愛、嬉しいです!どのような所を愛してくださっているのですか?

Backlogは、タスク管理や情報共有をスムーズにするだけでなく、仕事の孤独感を解消してくれるツールだと感じています。

当社では、1案件に対して1ディレクターの体制で進めるため、「一人でプロジェクトを進める」感が強かったんです。案件を横断して情報や知見を共有する機会も少なく、エンジニアやデザイナーへの依頼時も、一から説明しなければなりませんでした。

Backlogに情報が集約されるようになった今は、案件の経緯や状況を理解してもらいやすく、相談する心理的ハードルも格段に下がりました。

マネジメントを担う立場からも、Backlogのやり取りや進捗を見て「メンバーが困っていそう」と気づけるようになり、メンバーのフォローをしやすいです。

―― 今後、Backlogをどのように活用していきたいと考えていますか。

現状、課題テンプレート機能をあまり活用できていないので、使いこなしたいです。私のようなディレクター目線だけでなく、デザイナーやエンジニアの視点からも必要な項目を網羅したテンプレートを作れば、すごく効率化できると思うんです。

加えて、ヌーラボの公式パートナーとして、より多くの方にBacklogの魅力を広めていきたいですね。そのためにも、Web制作以外のさまざまな業務での活用ノウハウを、社内で溜めていこうとしています。そうすることで、社外に価値を伝えやすくなり、私たち自身のさらなる業務効率化にもつながるはずです。

これからも、社内外の人たちに“Backlog愛”を伝えていけたらと思います。

―― 貴重なお話をありがとうございました!

※掲載内容は取材当時のものです。