透明性が生む信頼と集中。Web制作の現場で実践するチームワークマネジメント

Backlog導入前の課題

・情報が分散し、プロジェクトの全体像や進捗が不透明になりがちだった

・タスク依頼が複雑化し、担当者が本来の業務に集中しにくい状況があった

Backlog導入後の効果

・お客様含め関係者全員が同じ情報を見ることで、透明性が高まり、安心感と効率が向上した

・メンバー全員が自身の作業に集中できる環境が整った

対話を重視するWeb制作で、顧客のビジネス成長を支援する株式会社JBN。同社は、お客様と外部パートナー、そして自社メンバーが一体となって同じBacklogプロジェクトでやり取りすることで、境界のないチームワークと、迷いのない進行管理を可能にしています。

本記事では、同社取締役の阿部氏と、ディレクターチームのリーダーである金子氏のお二人に、チームワークマネジメントを実践する同社の考え方を伺いました。

目次

“成果”に結びつくWeb制作のために

―― まずは御社の事業内容と、大切にされている理念についてお聞かせください。

私たちは長野と東京の2拠点で、CRM活用を前提としたWebサイト制作を主軸とした事業を展開しています。単に綺麗なWebサイトを制作するだけではなく、お客様のビジネスの成果にしっかりと貢献することを何より重視しています。そうした想いから、「『伝わる』をふやす」というミッションを掲げています。

また最近、コーポレートサイトをリニューアルしたのですが、その際「対話から、導く。」というキーメッセージを打ち出しました。既存のフレームワークに当てはめるのではなく、お客様の声にじっくりと耳を傾け、同じ目線で課題に向き合いながら、共に最適な解決策を導き出す。この「対話」のプロセスを、私たちはとても大切にしています。

株式会社JBN 取締役 阿部 寛樹 氏

―― Backlog導入当初について教えてください。

Backlogを導入したきっかけは、サイトのメンテナンス業務における工数の見える化でした。お客様から寄せられる、「このサイトのテキストを修正したい」「PDFを差し替えたい」といった細かなタスクに対して、見積もりと実際にかかった時間との差分を把握するために、Backlogの利用を始めたのです。

そこから、Webサイト制作プロジェクト全体の進行管理にも活用の幅が広がり、現在では社内外のプロジェクト管理の要としてBacklogを使い続けています。

顧客と同じBacklogで走る。オープンコミュニケーションが生む安心とスピード

―― JBN様では、案件ごとにお客様とパートナー企業を、同じBacklogプロジェクトに招待してコミュニケーションしているそうですね。あらためて、この方針について教えてください。

私たちは基本的に、Webサイト制作のプロジェクトを立ち上げたら、お客様にもゲストとしてBacklogに参加していただき、すべてのタスクを共通のBacklogプロジェクト上で管理しています。機密性の高い案件、たとえばシステム開発などの場合は情報を分けるべきかもしれませんが、私たちのWebサイト制作においては、オープンにすることで得られるメリットが大きいんです。

株式会社JBN

ディレクター/リーダー 金子 大地 氏

―― 具体的に、どのようなメリットが生まれるのでしょうか?

最大のメリットは、お客様に「安心感」を持ってもらえることです。Webサイト制作は多くのお客様にとって非日常的な業務であり、何度も経験することではありません。とくに規模が大きくなるほど、担当者としての責任は重くなる一方で、「今、プロジェクトはどの段階で、何がどう進んでいるんだろう?」という不安は大きくなります。

その点、Backlogをオープンに使えば、すべてのタスクが可視化され、スケジュールも明確になります。また、情報が1か所に集約されているため、確認の手間が減り、コミュニケーションもスムーズ。シンプルかつ効率的な運用が可能になります。

さらに、副次的な効果として、お客様の働き方に新たな気づきを提供することもあります。「Backlogのようなツールを活用してタスク管理やチームワークマネジメントをしていく」という経験自体が初めてだったようで、「こういうやり方があるんですね」と驚かれたり、「自社でも取り入れたい」と言っていただけることもありました。

シンプルなBacklogだからこそ、誰も迷わない進行管理

―― プロジェクト管理においては、主にBacklogのどの機能を使っていますか?

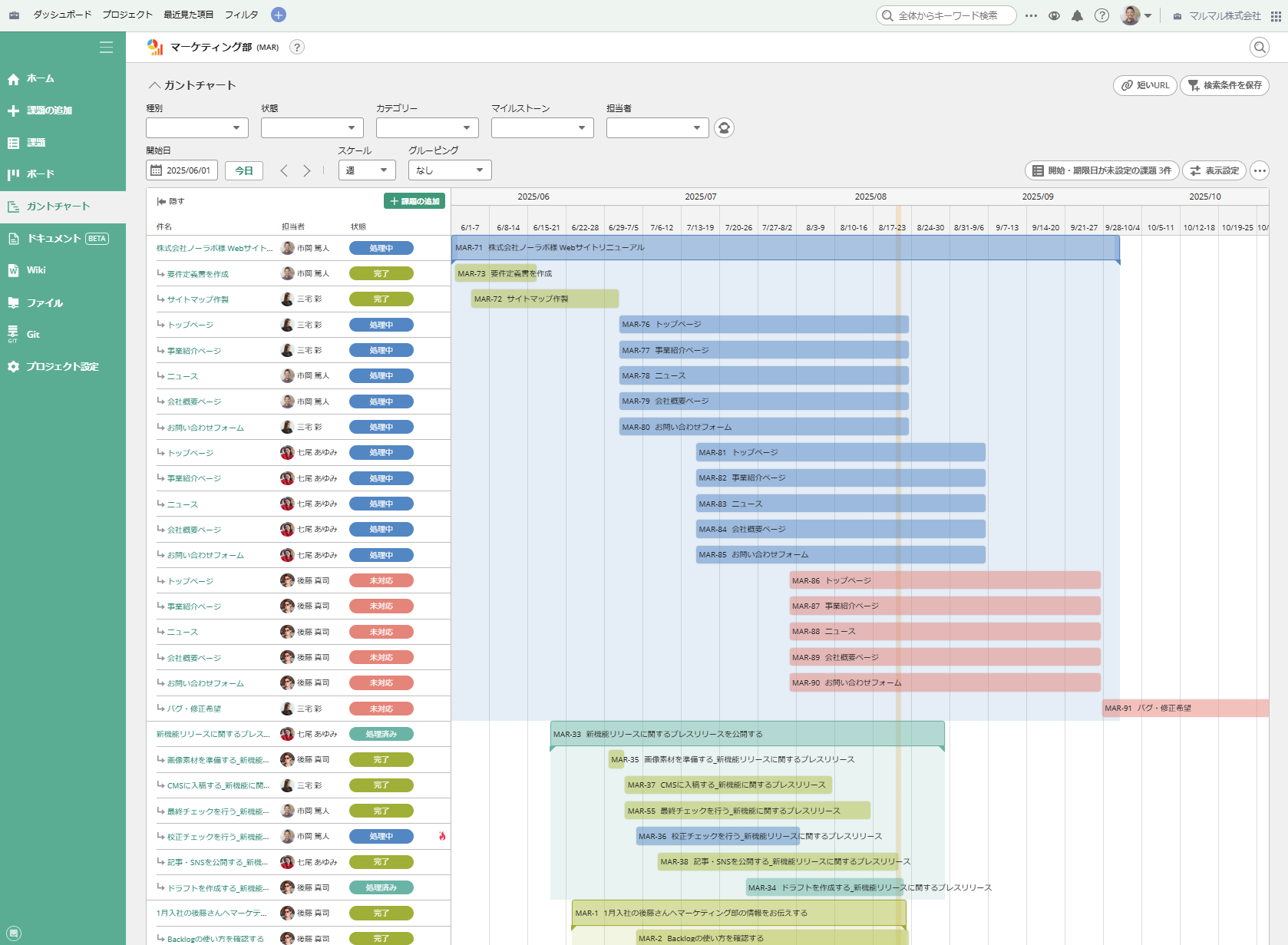

基本的に使うのは「親子課題」と「ガントチャート」機能です。まず課題を登録し、期日と担当者を決め、作業のステータスを変更して、進捗を確認する。このシンプルさがBacklogの強みだと思います。

実際、使い方を細かくレクチャーしなくても、お客様がすぐに直感的に使いこなしていただけるのが印象的です。使い方やルールがシンプルであることは、組織をまたいだコラボレーションのハードルをぐっと下げてくれると感じます。

―― 具体的に「Backlogのここが役立った」というエピソードはありますか?

ガントチャートの色分け機能ですね。とくに外部パートナーであるエンジニアの方に喜ばれています。

Webサイト制作プロジェクトでは、課題が100個、200個という単位で並びます。一覧で見ると、心理的に「うっ…」となってしまうようなボリュームです。しかし、Backlogにはガントチャート上で親子課題が色分けして表示されるので、お願いしたい作業をすべて子課題として登録し、「この青色の背景の部分が担当範囲です。ここだけ見ておいてください」と伝えることができます。

自分が今何をすべきかが視覚的に一瞬でわかり、ソートなどの手間もかからない。タスク管理に余計な思考を使わず、本来の仕事に集中できる、というわけです。「これはやりやすい!」と感動してもらえました。

ガントチャートや課題の一覧画面では、タスクの依存関係がひと目でわかりやすいように、親子課題には背景色がついている。もちろん、担当者や課題の種別などさまざまな検索フィルタをかけて、必要なタスクだけを表示させることも可能。直感的なUIで「いまやるべきタスク」に集中することができる

―― Backlogによって自分の仕事にフォーカスしやすくなる、というわけですね。

まさにそうです。別のパートナーからも、Backlogで課題ごとに管理するようになって本当に楽になった、と言ってもらえました。以前は、ディレクターとデザイナーからの依頼がチャットでバラバラに飛んできて、内容が流れてしまうのが課題だったそうです。Backlogなら関係者全員がひとつの場所に集まり、タスクを一元管理できる。効率的ですよね。

あとはBacklogの中身を常に漏れなく保てるかです。JBN側は当然として、お客様側にも、タスク整理や確認に気を配る「バックログスイーパー」的な方がいらっしゃると、プロジェクトの進み方が段違いに早くなるな、と実感しています。お客様と我々JBN、そしてパートナーの方々で編成されたメンバー全員がBacklogを正しく使いこなすことで、さらに高いチーム力が発揮されると感じています。

疑問をつぶやいたら、学びの場が生まれた。JBUGから広がる実践知

―― 金子さんは、ユーザーコミュニティ「JBUG」の“Web制作会”の立ち上げにも関わっていただきました。どのような経緯だったのでしょうか?

もともと、他のWeb制作会社さんがBacklogをどう使っているのか、興味があったんです。「課題の粒度はこれでいいのかな?」「ドキュメントやWikiの機能ってどう使うのが正解なんだろう?」など、疑問がいっぱいありましたから。たまたまX(旧Twitter)でポストしたところ、ヌーラボ社長の橋本さんからお声がけいただき、「JBUG東京#24 Web制作会社向け Backlog活用ナレッジ共有会〜課題設定・管理編〜」の開催につながりました。

―― 実際に開催してみて、どのような学びや効果がありましたか?

これまでに4、5回開催したのですが、いずれも40名近い方が参加されていて、関心の高さを感じています。

中でも印象深かったのが、株式会社ベイジさんのWiki活用の話です。直接活用方法を聞くことで、「なるほどこうやって使えば効果的なんだ」と、実践的な学びを得ることができました。こうした“具体的な使い方”は、検索ではなかなか得られない、JBUGならではの価値だと感じています。得た知見や資料は、社内でも朝礼やチャットを通じて共有しています。

それから、会が終わった後は、懇親会で色々な方と交流したり、Backlogのプロダクトマネージャーの方から開発の話を聞けたりと、学びと楽しさの両方がありますね。

―― JBUGの活動が、より大きな動きに発展しているとも伺いました。

これまでは「JBUG東京」の分科会として開催していましたが、2025年8月からは「JBUG Creative」として、Web制作やクリエイティブ職種に特化したユーザー会になりました。近い職種同士だと課題や関心が共通していて、イベントの満足度も高まります。業界ごとの知見を深め、日々の業務に直結する学びが得られる、価値ある場所にしていきたいです。

自律するチームをつくる

―― それでは最後に、今後の展望についてお聞かせください。

これからの目標は、「チームワークマネジメント」をもう一段階、進化させることです。

Web制作の領域はどんどん高度化していますから、ディレクターがタスクを割り振るだけでなく、エンジニアやデザイナーがそれぞれの職域からタスクを発信し、スケジュールを引けるようになっていかねばなりません。チームの誰もが自律的に、そして能動的にプロジェクトに貢献できるような環境づくりが大切です。

そのためにも、まずはプロジェクトマネジメントの基礎や“お作法”への考察を深め、共通言語を持ったチームづくりを意識していきたいですね。

あわせて、BacklogのWikiやドキュメント機能などを活用して、進め方の型やナレッジをチームで共有することで、より自律的に動ける環境づくりを加速させたいと考えています。

―― 本日は、貴重なお話をありがとうございました!

チームワークマネジメント | 株式会社ヌーラボ(Nulab inc.)

チームワークマネジメントは、異なる職種や部門のメンバーで形成されたチームが、助け合いながら、共通の目的に向かって自律的に動けるチームを設計・…

nulab.com

チームのタスク管理を支える「バックログスイーパー」の存在 | Backlogブログ

チームの力を最大化し、組織の競争力を高める「チームワークマネジメント」に必要な存在が、適切なタスク管理を行うスキルを持つ「バックログスイーパ…

backlog.com【関連事例】

Backlog導入後、同時並行できるプロジェクトが5倍に!西部ガスホールディングスのチームワークマネジメントを公開 | 導入事例 | チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツールBacklog

【Backlog導入事例】西部ガスホールディングス株式会社では、タスク管理にBacklogを導入して以来、メールや電話の進捗確認が劇的に削減…

backlog.com

Backlogは単なるタスク管理ツールではない!チームの連携を深め、プロジェクトを成功に導く“シン・Backlog運用術” | 導入事例 | チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツールBacklog

【Backlog導入事例】Backlogを活用し、チームワークと業務効率の向上を進める株式会社デジタルキューブ様。社内外のチームプロジェクト…

backlog.com

売上150%を達成!「バックログスイーパー」の活躍で、営業グループにタスク管理の仕組みが浸透 | 導入事例 | チームで使うプロジェクト管理・タスク管理ツールBacklog

ユニフォームネクスト株式会社様が、昨対比150%の売上を達成しました。チームワークマネジメント成功の背景には、Backlog活用を広め、営業…

backlog.com※掲載内容は取材当時のものです。