会議時間を1/4に削減!Backlog活用が生み出す、円滑な情報共有とチームワークマネジメント

Backlog導入前の課題

・システム開発プロジェクトの進行にあたり、会社のセキュリティ要件を満たすストレージを探していた

・「誰もが使いやすい」プロジェクト管理ツールとして、Backlogの本格的な運用を開始

Backlog導入後の効果

・会議時間を1/4に削減。会議時間が削減できた分、各自の作業時間が増加しプロジェクトの進捗が早まった

・Backlogの「ドキュメント機能」を活用して意思決定を迅速化。現場だけでなく、管理者にも使いやすい環境を構築

都市ガスを中心とした総合エネルギーサービス事業を展開する北海道ガス株式会社。

2021年、基幹システム刷新プロジェクトの立ち上げにあたり、複数ベンダーとのやり取りや情報共有を効率化するために導入されたのがBacklogでした。

その後、会議効率化や情報管理の工夫を重ね、その運用方法は「Backlog World 2023」でも発表されました。社内でのBacklog活用浸透をリードするDX・構造改革推進部の峠氏は、プロジェクト現場にとどまらず、ユーザーコミュニティへの積極的な参加を通じて、活用の幅をさらに広げています。

今回は、そんな峠氏に、Backlogで会議時間の大幅短縮を実現した具体的な運用方法と、取り組みの工夫を伺いました。

目次

リーダーを初めて任されたプロジェクト管理にBacklogを導入

── まず、北海道ガス様の事業と、峠さんの担当業務について教えてください。

北海道ガスは、1911年に創立し、114年目を迎える都市ガスを中心とした総合エネルギーサービス企業です。「安全・安心・安定供給」を第一に掲げ、ご家庭だけでなく、工場、病院、ホテル、複合商業施設、オフィスビルなど、多様な施設や用途のお客様に対して都市ガスをはじめとしたエネルギーをお届けしています。

2016年からは電力事業にも参入し、北海道全域で「北ガスの電気」を販売。2025年3月には「北ガス石狩風力発電所」が商業運転を開始し、省エネによる低炭素化・脱炭素化の推進や、災害に強いまちづくりに向けた取り組みなど、幅広い事業を展開中です。

私は、2013年に入社し、当初はガス工事現場監督を担当していました。その後、電力事業参入に伴い発電所建設の設計業務に従事し、これと並行して、社内有志活動としてIoTやクラウドを用いたソフトウェア開発にも取り組みました。現在はDX部門でのプロジェクトマネジメントを担当しています。

北海道ガス株式会社

DX・構造改革推進部

峠 幸寛 氏

── 峠さんとBacklogとの出会いは、どのような形だったのでしょうか?

2021年に基幹システム刷新プロジェクトが発足し、2022年10月から着手したシステム開発では私がプロジェクトリーダーに任命されました。そこで、Backlogの本格的な活用を決めたことがはじまりです。

当初、プロジェクトでは複数のベンダーとセキュアな状態でデータの受け渡しをする必要があり、立ち上げにあたって適切なストレージツールを探していました。ただ、会社のセキュリティ要件を満たすものをなかなか見つけられずにいました。

そのようなタイミングで最も有力な選択肢としてあがったのが、すでに社内で利用実績があり、セキュリティ要件もクリアしていたBacklogでした。

── 元々はストレージサービスへのニーズからBacklogをご利用いただいていたのですね!

珍しいパターンかも知れませんが、当時、Backlogは社内で主にストレージ代わりとして利用されていて、プロジェクトの立ち上げが急務となり、プロジェクト管理ツールとしての課題管理など本来の機能はほとんど使われていませんでした。

しかし、「プロジェクトマネジメントにも、もっと活かせるはずだ」と考え、私からBacklogの本格的な運用を提案しました。

ベンダー各社と行う定例会議は「Backlog内で完結」する状態に仕組み化

──「Backlog World 2023」でも発表されていた「会議カード」とは、どのようなものなのでしょうか。

プロジェクト開始当初は、週2回の定例会議を行っており、その際、会議ごとに親課題を起票し、それを「会議カード」として活用していました。この会議カードは、アジェンダ、議事録、そして会議中に出たToDoや修正依頼を一元管理するための仕組みとして考案したものです。

── 具体的な運用方法について教えてください。

まず、会議ごとに私が親課題を起票し、課題詳細欄にアジェンダを記載します。会議前には必要な資料をすべて添付しておき、すぐにアクセスできる状態にします。

会議当日は、話し合いの中で発生したToDoやすり合わせの内容を、ベンダー各社が子課題として起票。その後、この会議カードに「状態」を設定して進捗を管理します。

状態は、デフォルトの4種類のままカスタマイズせずに利用していますが、状態の定義を明確にしているため、ひと目でその課題のステータスが判別できます。

- 未処理:アジェンダや議事録の作成待ち。議事録が完成したら「処理中」に変更

- 処理中:各社の承認待ち

- 処理済み:各社承認後、ToDoの完了待ち

- 完了:すべてのToDoが完了した状態

翌週までにすべての子課題の内容を検討し、方針決定や提案、課題解決を進めます。同じ課題が次回の会議にまたがる場合は、子課題のパスを次回のアジェンダに記載することで進捗を継続管理しています。

── ベンダー各社を交えてスムーズに運用するために、工夫されていた点はありますか?

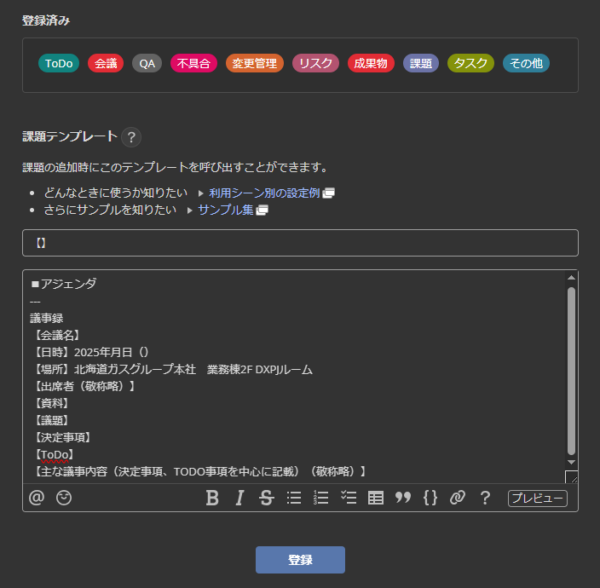

いくつかあります。まずは、課題のテンプレートを用意すること。そして、課題タイトルには頭にスミカッコで、【○○○】と案件名を必ず入れる運用にすることです。こうすると、課題一覧画面の件名でソートをかければ、案件ごとの課題をまとめて表示できます。

「会議カード」として利用する課題のテンプレートを登録。課題のタイトルは頭にスミカッコで【案件名】を必ず入力するルールを徹底することで、課題一覧画面のタイトルでソートをかけると、同案件の課題がまとまって表示されるようになる

また、課題内には、たとえばExcelやPPTなど関連資料のURLだけでなく、論点に関連する部分のスクリーンショットも貼るようにしています。もちろん必要に応じて資料は直接参照してもらいますが、Backlogを見れば議論のポイントがひと目でわかるようにしました。

一方で、さまざまな工夫は施すものの、何よりも重要なポイントはカスタマイズを最小限に留めることです。ルールをシンプルに保つことで、多くのユーザーが参加しても利用しやすくなり、チームワークマネジメントの促進にもつながると考えています。

──プロジェクトメンバーにとって、煩雑でないシンプルな運用方法を整えることは重要ですよね。

そう思います。目指したのは「課題の内容を上から順に確認していけば、そのまま会議が終わる状態」です。会議中に行った判断や検討内容も含め、すべての情報をBacklogに集約することで、抜け漏れをなくせます。

メル・ロビンスの著書 “5秒ルール“では「”やろう”と思った衝動は、5秒以内に消える」と提唱しています。Backlog内で情報を完結させることにこだわったのは、各自の作業効率を最大化するためです。Backlogの課題を開けば、すぐに必要な情報を参照でき、その場で判断し、すぐにタスクとして動き出せる。会議の“進め方“と情報共有の“在り方”が、Backlogのおかげで劇的に変わりました。

会議のあり方が変わり、プロジェクトは前倒しで全タスクを完了

── Backlogの活用で感じた効果について教えてください。

一番大きかったのは、会議時間の大幅な短縮です。

プロジェクト開始当初は、週2回×各2時間の定例会議を行っていましたが、Backlogの導入が定着した後は、週1回×1時間に短縮されました。さらに、システムリリース後の現在では、週1回×30分で済むようになっています。

その理由は、会議で扱う情報が事前に整理され、会議中は課題一覧を上から順に確認するだけで進行できる状態が実現できたからです。また、会議が始まる前から課題内のコメント機能を活用して事前にオンライン上ですり合わせを何度か行うことができるため、会議が単なる進捗報告に終わらず、本当に必要な議題にフォーカスして話し合えるようになりました。

結果として、会議時間が削減できた分だけ、各自の作業時間を追加で確保ができる状態となり、プロジェクトの要件定義が1か月前倒しで、すべての検討を完了できました。

── 一緒にBacklogを活用しているプロジェクトメンバーからは、どのような声がありますか?

「ベンダーとのファイル受け渡しに便利で、プロジェクト参加メンバーだけがアクセスできるため、セキュリティ的にも安心できる」という声がありました。プロジェクト開始当初の主な活用目的に、Backlogは非常にフィットしていると感じています。

また、「社内の情報共有会議での情報共有がスムーズになり、担当者側が報告事項を整えることで、リーダー側の事前準備・会議中の文字入力が減り、リーダーの負荷が下がったと思う」という意見もあります。

さらに、「Backlogの仕様や機能は汎用性が高く、どんなプロジェクト運用にも適した使い方ができそうだ」と、Backlogというツールそのものへの良い評価もよく聞かれます。

コミュニティが広げてくれた、Backlogの活用方法とプロジェクトマネージャーとしての可能性

── 峠さんは、「Backlog World 2023」への登壇だけでなく、ユーザーコミュニティ「JBUG(ジェイバグ)」にも積極的に参加いただいていますよね。

コミュニティのおかげで、自身のプロジェクトマネージャーとしての成長にもつながっていると感じます。

とくに、自分が工夫してきたBacklogの使い方を「Backlog World 2023」やJBUGの中で発表し、参加者の方から評価いただけたことは大きな自信につながりました。

プロジェクトマネジメントについて学ぶ機会は、日常業務の中ではなかなか得られません。しかし、JBUGではさまざまな会社で働くプロジェクトマネージャーの方々と出会い、それぞれの悩みや取り組みの工夫を聞くことができます。そうした交流から、プロジェクトマネージャーとしての“マインド(あり方)”を学べることができ、非常に良い刺激と学びを得られています。

── こうしたコミュニティへの参加に対して、高いハードルを感じている方もいると思います。峠さんなら、そんな方々へどのように声をかけますか?

「プロジェクトマネジメント」と聞くと難しい印象を持たれるかも知れませんが、実際にはBacklogを活用した情報管理や業務効率化の工夫を幅広く学べるのがコミュニティの良さだと捉えています。マネージャーや管理者ではなくても、自分の仕事の進め方をより良くしたいと考えている方には、ぜひ気軽に参加してみてほしいですね。

ドキュメント機能の活用で意思決定を迅速化

──最後に、Backlogを活用した最新の取り組みや、今後の展望についてもお聞かせください。

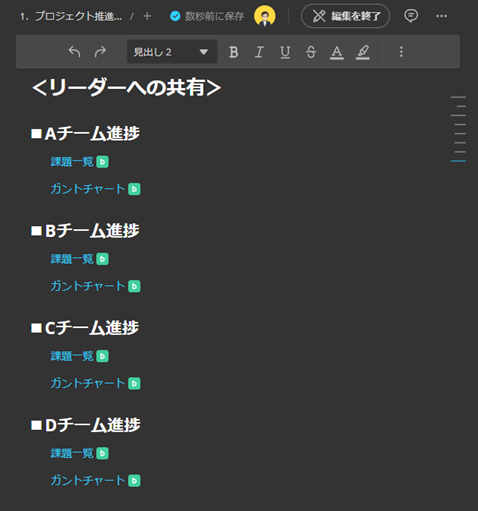

最近では、Backlogのドキュメント機能を積極的に活用しています。管理者が見るべきBacklogの検索結果URLをドキュメントに貼っておくだけで、クリックひとつで必要な情報にアクセスできるようになります。

リーダーや管理者がチェックすべきBacklog課題の一覧や、ガントチャートへのリンクを「ドキュメント」に貼り付けて確認を依頼。これにより、チェックする側の管理者はワンクリックで必要な課題に直接アクセスできる。情報を探す手間がゼロになり、結果的に意思決定の速度が向上

この運用によって、管理者は確認のために情報を探したり、各メンバーへヒアリングする工数が削減できます。結果、意思決定のスピードも上がります。

さらに、課題を起票するメンバーだけでなく、管理者の立場であるメンバーもBacklogに触れる機会が増えました。その結果、Backlogをより身近に感じ、新たな活用の第一歩を踏み出しやすい環境づくりにもつながっていると感じます。

Backlogは使い方や工夫次第で、さらに効率的で中身の濃い会議を実現できるはずです。私自身も、これからもとことん使い倒していきたいと思っています。

── 本日は貴重なお話をありがとうございました!

チームワークマネジメント | 株式会社ヌーラボ(Nulab inc.)

チームワークマネジメントは、異なる職種や部門のメンバーで形成されたチームが、助け合いながら、共通の目的に向かって自律的に動けるチームを設計・…

nulab.com※掲載内容は取材当時のものです。