不確実性の高いプロジェクトの前進をサポート。Backlogで創るフラットなチーム環境

Backlog導入後の効果

・クライアントを含むプロジェクトチーム内のコミュニケーションが円滑になり、気軽に相談できるようになった

・プロジェクトの情報がBacklogに一元管理され、全体を把握できるようになった

・過去の経緯が振り返りやすくなり、チームの業務をスムーズに進められるようになった

マーケティングとクリエイティブの力で企業やブランドの課題を解決し、デジタル、リアルを問わずに価値ある顧客体験を提供する株式会社D2C ID。

同社では、Web制作案件を中心にさまざまなプロジェクトでBacklogを活用し、情報の整理とスムーズなコミュニケーションを両立させています。

今回は、ディレクター/プロジェクトマネージャーの三谷 耕平氏に、Backlogの具体的な運用方法や、その効果についてお話を伺いました。

目次

プロジェクト情報を一元管理し、社内外のメンバーと連携

—— Backlogの導入経緯や、現在のご活用状況について教えてください。

Backlogの導入は10年以上前にさかのぼり、当時は開発部門のエンジニアがツール選定から運用体制の構築までを主導していたと聞いています。私が入社した2020年10月にはすでに社内での運用が定着しており、社内ツールの1つとして利用されていました。

私が所属する部門では、主にWeb制作業務においてクライアントとのコミュニケーションやタスク管理にBacklogを活用しています。

CXマネジメント本部 プロジェクトマネジメント3部

マネージャー

三谷 耕平 氏

—— 具体的な活用方法を教えてください。

案件ごとにプロジェクトを作成し、Backlog上でやり取りを進めていくのが基本的なスタイルです。メンバーはディレクター、デザイナー、エンジニアなど、社内のさまざまな部門から集まり、クライアントも含めたチームで構成されます。チームの規模は案件によって大小さまざまで、10人未満のこともあれば、40人ほど参加する場合もあります。

多くがクライアントのコーポレートサイトやサービスサイトの制作に関わる案件で、デザイン確認やテストアップに関するやり取りが中心です。素材の受け渡しも頻繁に発生するので、作業途中のデータをBacklog課題のコメントでやり取りしています。コメントには画像も挿入できるので、ちょっとした指示などもコメントで済むのがありがたいです。

プロジェクトで決定した内容はWikiに記録しておき、あとから誰でも見返せるようにしておきます。ドキュメントや資料については、最終版をファイルに保存して共有しています。

あとは、定例会議の運用もBacklogで行っていますね。定例用の課題を立て、アジェンダや議事録を記載することで、会議の記録と進行管理にも有効です。

—— ゲストユーザーであるクライアントに対して、Backlogの使い方はどのように説明されていますか?

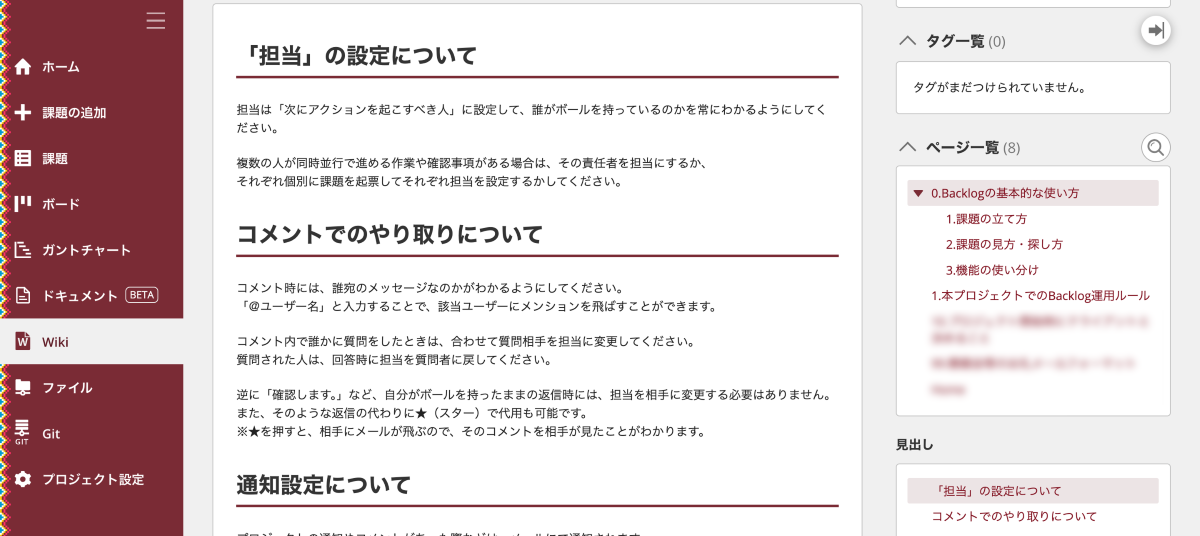

基本説明をまとめたテンプレートを用意しており。プロジェクト立ち上げ時にWikiに掲載し、説明の機会を設けています。内容は、「課題管理では次にアクションする人を担当に設定する」「メンションを活用する」「通知設定はこのように行う」など、基本の運用ルールがメインです。詳細な操作方法やUIについては、ほとんど説明せずともご理解いただけています。

Backlogの運用ルールをまとめたテンプレート

Wikiに掲載することで、クライアントとの認識を統一

実際に運用を始めると、最初は慣れない部分も出てきます。担当者の変更を忘れてしまうこともありますが、対応に困るケースはまれです。Backlogの使い方について質問されたことも、これまでほとんどありません。詳しく説明しなくても誰もがスムーズに使い始められる点は、さまざまなクライアントとのやり取りが多い私たちのプロジェクトにとって大きなメリットです。

ささいなことも相談しやすい関係性が、プロジェクトを推進

—— Backlogの活用によるコミュニケーションのしやすさについて、どのように感じていますか?

メールや電話よりも堅苦しくなく、気軽にやり取りができる点にメリットを感じています。特に、気を遣いがちなクライアントとのコミュニケーションにおいても、Backlogを介することで、よりフラットで対等な対話が可能になります。

また、「Backlogのスター機能を“既読”のサインとして使う」という運用ルールを設けています。こうすることで、不要な返信を減らし、スムーズにコミュニケーションできる環境が整えられるのです。

——気軽に相談し合える関係性が、プロジェクト推進のうえで重要なポイントなのですね。

クライアントからの相談のハードルが低いと感じています。メールや電話では聞きづらいような、少しだけ確認したい項目や、細かな不明点についてもBacklogならお互いに気軽に相談できるんです。

どんなにささいなことであっても、わからないことをその場で確認することは、後々の大きなトラブルを防ぐうえでも非常に大切です。聞きづらい空気のまま進めてしまって、実はそこがプロジェクト上の大きなリスクだった、というようなケースは意外と多いのではないでしょうか。課題解決に向けて、所属や立場にとらわれずにチーム全員が遠慮なく意見を出し合える関係性を築けることは、Backlogを通じて得られるひとつの大きな価値だと感じています。

—— チームメンバー同士のコミュニケーションが活性化されているのですね。

フラットで柔軟なやり取りがしやすい一方で、ベースにはしっかりとした課題管理の仕組みがある。Backlogはこのバランスが“ちょうどいい”ですね。

チャットツールは気軽にコミュニケーションできる反面、やり取りが流れて情報が埋もれやすいです。メールでも情報共有はできますが、プロジェクトが複雑になると、メールの件名と案件が一致しなくなり、メールだけで管理するのは難しくなります。その点、Backlogは情報の整理とコミュニケーションの両立がしやすいのです。

誰でも使いやすく、チームに合わせられる柔軟性

—— 他には、Backlogのどのような部分に使い勝手の良さを感じていただいていますか?

特に便利だと感じているのが、Wiki機能です。プロジェクトを進める中で発生する決定事項や共有情報を、いつでも誰でも確認できる形で整理・保存できる点は大きなメリットです。議事録や仕様のようなドキュメント類も、必要に応じてWikiにまとめておくことで、関係者間の認識を統一しやすくなります。

また、プロジェクト全体のスケジュールや進行状況を管理するスプレッドシートへのリンクをWikiに掲載することで、ツールをまたいだ情報共有もスムーズに行えます。複数の関係者が関わる案件において、必要な情報を整理し、見える化できるという点でWikiは欠かせないですね。

他にも、課題の進捗を表す「状態」をプロジェクト管理者が自由に追加できるので、とても便利です。基本的には、デフォルトで用意されている4つの状態(「未対応」「処理中」「処理済み」「完了」)で十分ですが、案件によっては「保留」や「関係者確認中」など、状況に応じて状態を追加することもあります。

柔軟にカスタマイズできる一方で、ある程度「型」に沿って運用できるよう設計されているため、誰が使っても運用が破綻しない点がとても良いですね。

「現状」も「過去の経緯」もすべて可視化。チーム全体の認識を統一

—— 他のツールと連携して使われているケースがあれば、教えてください。

社内のコミュニケーションにはチャットツールも使っています。そこで、インテグレーション機能を使い、Backlogが更新されるとチャットツールのチャンネルに通知が届くように連携しています。

基本的には通知用として連携させていますが、チャットツールに通知された課題の内容に対して、メンバーに確認をすることもあります。そのままスレッドで議論できるので、チャットツール内で済むのもいいところです。

私のようなプロジェクトマネージャーの立場では、自分が直接携わっていない課題も含めて、なるべく全体の動きを把握しておく必要があります。メールだとすべての内容に目を通すのは大変ですが、チャットツールに通知が来れば「今日はこれだけ更新があったんだな」と全体の動向をざっくりとつかめるので、かなり効率的です。

—— 異なる所属や組織のメンバーをまとめ、プロジェクトを円滑に進めるうえで、「チームワークマネジメント」の要としてBacklogをご活用いただいていますね。

不確実性が高く、「これから何をやるべきか」がまだ明確に見えていない段階で、Backlogは特に力を発揮します。相談や検討の履歴が残るため、振り返った時に過去の経緯を探しやすい。現在何が動いていて、何が残っているのか、誰にボールがあるのかなど、チーム全体での共通認識がとれるのです。Backlogは、円滑なやり取りを促進し、プロジェクトの安定を支えるツールとして欠かせない存在ですね。

—— 最後に、今後Backlogをどのように活用していきたいか、展望をお聞かせください。

ある程度「こうすればうまく回る」という運用の型のようなものができてきたと感じています。今後は、他のメンバーも含めて、その型をなるべく平準化して、誰でも安定して使えるようにしていきたいと考えています。

現時点では、課題を立てる際の粒度や、タスクが完了したらきちんと担当者を変更するといった基本的な運用にばらつきがあるのが実情です。

特に大規模な案件では、役割分担を明確に言葉で表すのが難しい場合があります。そうしたときには、Backlogで対応が滞っている課題や作業を整理し、チームの仕事を前に進める「バックログスイーパー」という役割を設けることで、プロジェクトをより円滑に進められると考えています。今後はそういったバックログスイーパーの育成にも注力していきたいですね。

また、以前「Backlog World 2024」に参加させていただいたとき、課題設定の問題点について考えるワークショップがありました。同様の研修プログラムを社内でも実施できればと考えています。

―― 本日は貴重なお話をありがとうございました!

※掲載内容は取材当時のものです。